"지방에 취업한 친구? 제로에요" ...수도권-지방 청년고용률 격차 확대

울산의 한 공장에서 안전관리 업무를 하던 강모(29)씨도 지난해 서울행을 택했다. 그는 “결혼을 약속한 여자 친구가 서울에 취직했다. 그래서 나도 어렵게 수도권 회사로 옮겼다”며 “울산에는 청년들, 특히 여성들이 다닐 만한 일자리가 많지 않다 보니 결혼 후에도 고향에 남아 사는 맞벌이 친구는 거의 없다”고 말했다.

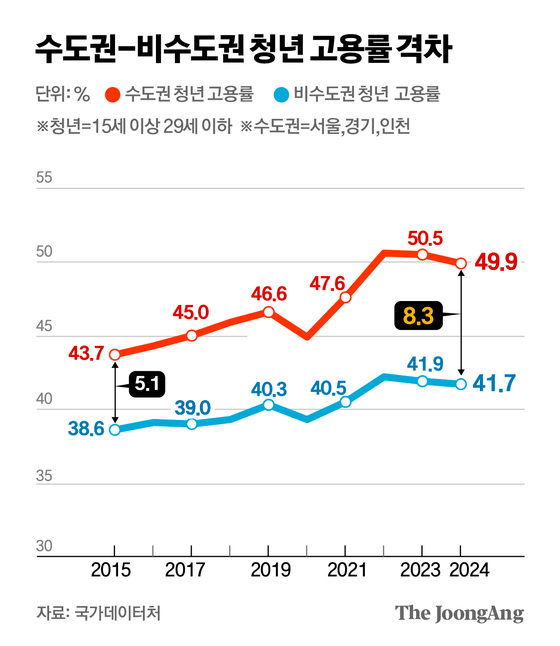

수도권과 지방의 고용 격차는 브레이크 없이 벌어지고 있다. 국가데이터처와 박홍배 더불어민주당 의원실 분석에 따르면 2015년 수도권(서울·경기·인천) 고용률은 43.7%, 비수도권은 38.6%로 5.1%포인트 격차였다. 그러나 2024년에는 각각 49.9%, 41.7%로 8.2%포인트로 벌어졌다.

지방 청년들이 느끼는 어려움은 표면적인 고용률 수치에는 다 담기지 않는다는 게 전문가들의 평가다. ‘좋은 일자리’의 수도권 집중 속도는 더 가파르기 때문이다. 한국고용정보원 분석에 따르면 고임금 상위 20% 일자리의 수도권 집중도는 2013년 21.3%에서 2023년 27.1%로 5.8%포인트 상승했다. 임금 격차 역시 심화됐다. 2013년까지만 해도 상위 10개 고임금 지역 중 3곳이 전남 광양이나 울산 등 비수도권 제조업 중심 지역이었지만, 2023년에는 세종시 한 곳만 남았다.

강동우 한국노동연구원 연구위원은 “일자리가 없으니 청년이 떠나고, 청년이 떠나니 기업이 따라 옮기고, 좋은 일자리는 더 빠르게 사라지는 악순환의 고리가 수십 년째 끊어지지 않고 있다”고 짚었다.

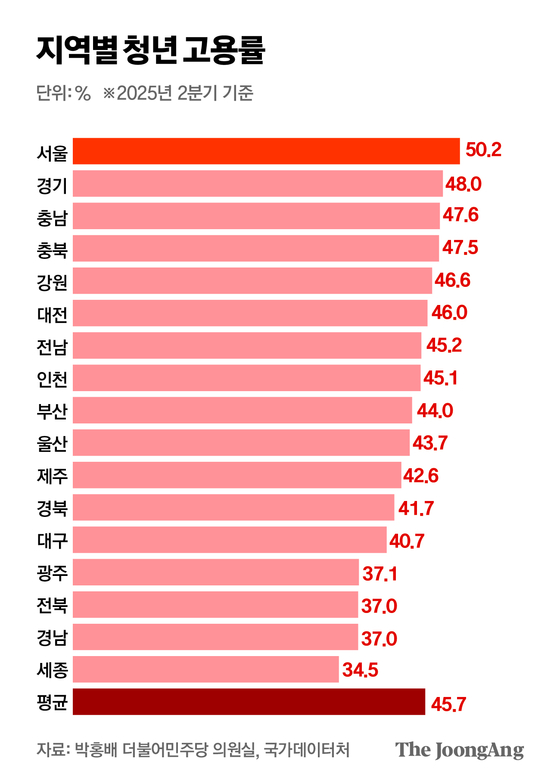

광주에서는 작년 한해 만 6000명에 달하는 청년이 떠났다. 비단 광주 만의 일이 아니다. 한국고용정보원에 따르면 지난 10년간 서울·경기·세종·제주를 제외한 모든 지역에서 청년 인구가 순유출됐다. 통계청에 따르면 2004년부터 지난해까지 20년간 19~34세 청년층은 수도권으로 한 해도 쉬지 않고 순유입됐는데, 그 규모가 96만명에 달한다. 강 연구위원은 "수도권에 청년이 너무 빠르게 집중되다 보니 실업률 증가와 부동산 급등 등의 부작용도 나타나고 있다"고 지적했다. 올해 2분기 기준 서울은 고용률이 가장 높은 도시지만 실업률(8.1%, 전국 평균 6.7%)도 세번째로 높았다.

일자리와 인구의 수도권 집중 문제는 어제오늘 일이 아니다. 역대 모든 정부가 지방 균형발전을 내세우며 다양한 시도를 이어왔지만, 수도권과 지방의 격차는 좁혀지지 않고 있다.

최근 격차는 지식기반 산업으로 산업 구조가 바뀐 영향이 크다는 진단이다. 이상호 한국고용정보원 연구위원은 "과거 일자리를 늘리기 위해 제조업을 지방에 내려보냈지만, 그 산업들이 쇠퇴하거나 내국인이 기피하는 업종으로 변하며 수도권-비수도권 격차가 더 커졌다"고 지적했다.

주도산업이 바뀐 만큼 정책의 초점도 ‘기업’에서 ‘사람’으로 옮겨가야 한다는 조언이다. 이상호 연구위원은 “지식기반산업시대에는 기업을 지방으로 내려보내면 일자리가 생기던 산업단지식 모델은 작동하지 않는다”며 “청년 인재가 머무르고 싶어 하는 일정 규모의 도시에 일자리, 인프라, 주거, 대학이 한 덩어리로 지원되어야 지역 일자리가 유지될 수 있다”고 말했다.

공공기관을 전국에 분산 배치하고 혁신도시를 인위적으로 조성하는 방식 역시 한계에 다다랐다는 게 전문가들의 평가다. 윤동열 건국대 경영학과 교수는 “이재명 정부가 5극 3특을 내세웠는데 지방에 '나눠주기'식이 아니라 지역산업에 특화한 정책이 필요하다”며 “개별 기초지자체 중심의 지원 체계에서 벗어나야 한다. 행정구역을 넘어 경제권역 중심의 지역기업과 다수의 지자체, 대학이 연계된 광역경제권별 특화산업 일자리를 만들어야 한다”고 조언했다.

김연주([email protected])