상식 저버린 ‘대장동’ 항소 포기

법무장관 해명은 설득력 약해

정권의 검찰 사유화 의구심 커져

법무장관 해명은 설득력 약해

정권의 검찰 사유화 의구심 커져

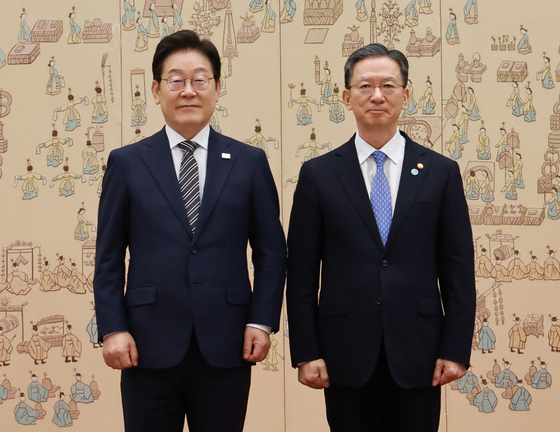

지지층 눈높이로 인사 성과를 따진다면 이 대통령의 완승이다. 가령 이 전 법제처장은 존재감이 두드러지지 않았다. 반면에 대장동 사건의 이 대통령 변호인이었던 조 법제처장은 맹활약(?) 중이다. 그는 국회에서 이 대통령의 5개 재판, 12개 혐의에 대해 “모두 무죄라고 생각한다”며 사법리스크 돌파의 선봉에 섰다.

이 대통령의 ‘용인’은 치밀하다. 대통령실 등 정부에 자신의 사건 변호인 8명을 포진시켰다. 검찰총장을 임명하지 않고 노만석 검찰총장 권한대행을 4개월간 그대로 뒀던 것도 예사롭지 않다. 그가 ‘진짜 총장’이었어도 검찰의 흑역사로 남을 ‘항소 포기’를 받아들였을까. 윤 정권의 이원석 전 검찰총장은 대표적 친윤 검사였지만 대통령 부인(김건희 여사) 조사 문제로 윤 전 대통령과 갈등을 빚다 결국 갈라섰다.

민심이 윤 정권에게 등돌린 이유 중 하나는 ‘검찰의 사유화’였다. 김 여사는 주가 조작 및 명품백 수수 의혹 조사에서 특별대우를 받았다. 조사는 검찰총장을 패싱한 채 대통령경호처 부속청사에서 비공개로 이뤄졌다. 그렇게 ‘출장조사’를 한 검찰이 끝내 무혐의 처분을 내리자 민심의 분노가 폭발했다. 검찰이 정치권력에 종속되면 ‘법 앞에 평등’과 사법 정의는 물 건너간다. 검찰 사유화의 판단 기준은 간단하다. 권력이 ‘자기 사건’을 보통의 다른 사건과 같은 원칙과 기준으로 다뤄지게 하느냐다.

의문의 정점은 항소 포기의 이유다. “성공한 재판이었다. 항소할 사유가 있냐”는 정 장관의 말은 설득력이 떨어진다. 항소 포기로 대장동 일당은 부당수익 수천억원을 챙길 수 있게 됐다. 일각에선 항소 포기가 대장동 일당의 입막음용이라고 의심한다. 일방적 주장일 뿐 증거는 없다. 혹자는 ‘법의 체면’을 거론한다. 대장동 일당이 1심에서 무죄를 받은 특정경제범죄가중처벌법상 배임은 이 대통령에게 적용된 혐의이기도 하다. 비록 재판부가 달라도 공범 A가 무죄를 받았는데 공범 B에게 유죄를 내리는 것은 ‘법의 체면’ 때문에라도 곤란하다는 것이다. 이는 향후 이 대통령 재판이 재개될 경우 이 대통령에게 유리하게 작용할 요소가 된다. 노 대행은 결국 사퇴했지만, 그의 사퇴는 항소 포기의 비밀을 풀어주지 못한다. 검찰의 권한은 정의롭게 행사돼야 한다. 그것이 정치권력의 자격이다. 이번 경우가 그렇다고 할 수 있나.

이상렬([email protected])