“좋은 부모라면 오후 3~4시에는 아이를 데리러 가야 한다는 사회통념이 있습니다. (육아에) 매우 관대한 분위기라고 볼 수 있지만, 다른 한편으론 전혀 관대하지 않은 거죠.”

육아·가족에 친화적인 복지국가로 알려진 스웨덴. 그러나 18일 만난 오사 한슨 스웨덴 출산율국가조사위원장은 획일적인 육아 지원 제도와 사회 분위기가 오히려 요즘 청년들에게 출산을 망설이는 장벽이 되고 있다고 진단했다.

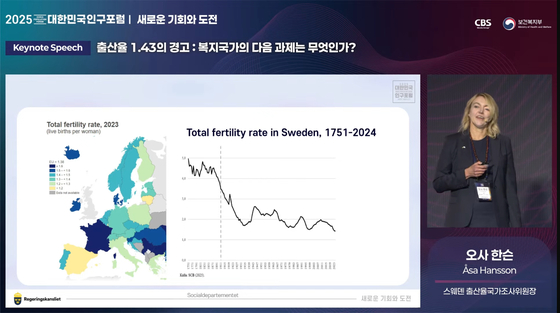

한슨 위원장은 이날 보건복지부가 개최한 ‘2025 대한민국 인구포럼’에 참석차 한국을 찾았다. 그가 이끄는 스웨덴 출산율국가조사위원회는 지난 7월 처음 출범한 조직이다. 2010년만 해도 1.98명으로 2명에 육박했던 스웨덴의 합계출산율이 지난해 1.43명까지 떨어진 데 따른 충격으로 꾸려졌다.

한슨 위원장은 기조발제에서 “(합계출산율이 0.75명인) 한국의 관점에서는 1.43명이면 괜찮다고 생각할 수 있지만, 스웨덴은 임신·출산·고용 관련 복지로 유명한 국가”라며 “이런 나라에서조차 출산율이 떨어지는 이유가 무엇인지, 어떤 영향이 있을지 분석하기 위해 위원회가 출범했다”고 말했다.

복지국가 스웨덴이 저출산 앞에 느끼는 위기감은 상당하다. 한슨 위원장은 “스웨덴의 복지는 세대 간 계약으로 이뤄져 있다. 젊을 때 내는 만큼 나중에 받게 되는 구조”라며 “지금까지는 이게 잘 작동했지만, 수명이 길어지면서 점점 젊은 세대 부담이 커지고 있다”고 말했다. 그는 “1.43명이라는 낮은 출산율이 지속되면 국내총생산(GDP) 규모가 급감하며 혁신이 줄어들고, 국내외 지정학적 불안정성이 확대될 것”이라고 우려했다.

한슨 위원장은 스웨덴 출산율 하락의 핵심 원인으로 제도의 경직성을 꼽았다. 그는 중앙일보에 “스웨덴은 1970년대 각종 육아 지원 체계를 만들었지만, 이후 제도를 크게 업데이트하지 않았다”며 “그 당시 사회·경제에 맞춘 제도라서, 이제는 유연성이 부족하고 획일적(one-size-fits-all)”이라고 설명했다.

가령 아이가 있는 직장인이라면 ‘오전 8시부터 오후 4시까지 일하고, 오후 3~4시에는 아이를 데리러 보육 시설에 가는’ 제도와 그에 따른 사회적 규범이 굳어져 있다는 게 한슨 위원장의 설명이다. 그는 “이런 ‘좋은 부모’ 모델에 맞추지 않는 야간·주말 근무자는 어린이집을 이용할 수 없다”며 “스웨덴도 육아 지원 제도 개선을 위해 노력해야 할 부분이 많다”고 강조했다.

출산율 회복을 위해 나아갈 방향성으로도 더 유연하고 역동적인 경제 구조를 꼽았다. 한슨 위원장은 스웨덴 노동시장을 “사실상 종신직 구조(tenure system)”라고 표현하며 “일단 자리를 잡으면 해고될 염려가 거의 없지만, 그 자리에 오르기까지 진입 장벽이 높다. 노동시장 유연성을 높이고 젊은 세대를 위한 일자리 창출에 더 집중해야 한다”고 했다. 그는 “복지 국가를 재설계해야 하는데, 고용과 생산성을 높게 유지하는 게 핵심”이라며 “전반적으로 더 역동적인 경제 구조로 가야 복지국가도 유지될 수 있다”고 말했다.

남수현([email protected])