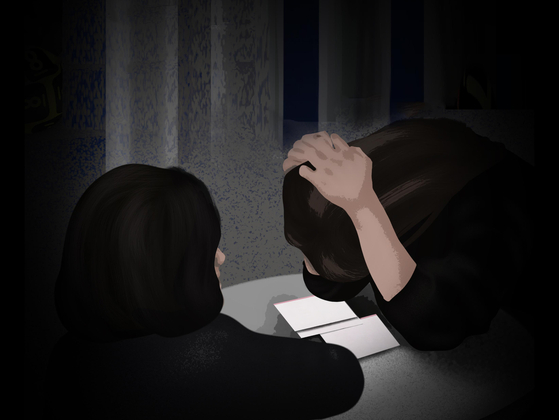

3명 예약, 2명은 죽어 있었다…공유숙박 손님의 잔혹한 퇴실

그들은 왜 쓸쓸한 결말을 맞았을까요. 유품정리사 김새별 작가가 삶과 죽음에 대해 묻습니다. 중앙일보 유료구독 서비스 더중앙플러스가 ‘

어느 유품정리사의 기록’(https://www.joongang.co.kr/plus/series/130)을 소개합니다. 더 자세한 내용은 구독 후 보실 수 있습니다.

유품 정리가 아니고 특수청소만을 원했다.

지역은 서울, 의뢰인은 젊은 남성이었다.

“고인과의 관계가….”

답을 흐리는 의뢰인이 처음엔 의심스러웠다.

멀쩡한 청년이 횡설수설을 하나 싶을 정도였다.

‘죽은 이가 가족도 아니고, 세입자도 아니고….

무슨 살인사건이라도 벌어진 건가?’

청년이 뭐라고 뭐라고 하는데 내가 이해하지 못해서였다.

나중에 알고 보니 숙박 공유 앱으로 오피스텔을 빌려준 거였다.

난 그때 그런 서비스가 있는지도 몰라서, 대체 누가 자기 집에서 죽었다는 건지를 이해할 수가 없었다.

투숙객이 죽은 것이다.

그것도 젊은 여성들이 한꺼번에.

그들은 누구인가?

모르는 사람이다.

생판 남이 우리 집에서 죽었다.

20대 여성 3명에게 일주일간 오피스텔을 빌려줬다.

퇴실 날짜가 돼 청소하러 갔다가 끔찍한 현장을 목격한 것이다.

살인사건이 일어났다고 생각했다.

경찰에 신고하면서 덜덜 떨었다.

사실 아무 생각이 안 나는 순간이었지만, 혹시 경찰에서 나를 범인으로 의심하지 않을까 하는 생각마저 들어 겁이 났다고 한다.

경찰이 출동하고 나중에야….

그 나중이 얼마나 나중이었는지조차 기억이 안 날 정도였다.

그날 오후 늦게였는지, 다음 날이었는지.

여튼 ‘나중에야’ 경찰의 설명을 듣고 자초지종을 알 수 있었다.

자살이었다.

사후 6일은 지난 것 같다고 했다.

장기숙박이었는데 집을 빌려준 다음 날 사고가 발생한 것으로 추정됐다.

수일간 시신이 방치돼 악취가 심하다고 했다.

의뢰인의 목소리엔 힘이 없었다.

하지만 그 지친 목소리 바닥에 깔린 분노가 느껴졌다.

젊은 친구지만 많이 참고 있었다.

하지만 타인에 대한 불신. 환멸.

분노의 대상조차 사라진 상황에 대한 무기력.

그는 티를 안 내려 했지만 나는 느껴졌다.

그리고 이해가 갔다.

숙박업은 하나의 직업이고 사업이다.

청년은 조금이라도 돈을 벌기 위해 시작한 부업이었다.

서울의 좋은 입지에 어렵게 오피스텔을 마련해 본인은 열악한 원룸에서 살면서, 한 푼이라도 더 모아보려고 숙박공유업을 선택했다.

그 업 자체가 타인과의 믿음과 신뢰를 ‘공유’해야 돌아가는 비즈니스다.

그 신뢰가 한꺼번에 무너졌다.

타인은 공포였다.

현장에서 만나기로 하고 전화를 끊었다.

현장은 교통편이 좋은 곳에 위치한 대형 오피스텔 건물이었다.

많은 이가 직접 거주하기보다는 투자를 목적으로 오피스텔을 구입해 숙박업으로 운영하는 곳이 많다고 했다.

짧게는 2, 3일에서 한 달까지도 임대해 준다고 한다.

청소나 세탁에 필요한 모든 가전과 가구들을 갖췄다.

모텔이나 호텔과는 다른 ‘집’ 분위기이고, 여러 명이 투숙할 수 있기 때문에 젊은 사람이 많이 찾는다고 한다. 꼭 외국인만은 아니었다.

서울에서도 친구들끼리 모여서 노는 그런 곳이다.

“먼저 집안 내부를 보고 이야기를 나누시는 게 좋겠어요.”

“저는 문 밖에 있을게요. 더 이상 보고 싶지 않아서요.”

소위 ‘동반자살’이라면….

지금까지 그런 현장을 안 가 본 건 아니다.

하지만 모두 모텔 등 숙박업소였다.

그런데 여기는 어쨌든 남의 집이었다.

집주인이 문을 열고 현장을 발견한 곳이니 번호키는 뜯지 않고 멀쩡했다.

청소하려고 비밀번호를 누르고 들어갔는데, 집 안에 여러 구의 시신과 혈흔이 가득하다면 어떻겠는가.

그는 이 숙박업을 계속할 수 있을까.

손님들 퇴실 뒤 문을 열고 들어갈 때마다 심장이 요동치지 않을까.

아직 젊은 청년인데, 그런 트라우마를 안고 살아야 한다니….

현관문을 열고 들어섰다.

왼쪽엔 욕실 겸 화장실, 오른쪽엔 싱크대와 냉장고, 수납장.

익숙한 구조의 오피스텔이다.

하지만 짧은 통로를 지나자 꽤 큰 방이 있었다.

원룸 구조이긴 한데 제법 넓었다.

커다란 방 왼쪽 벽면에 침대가 나란히 두 대.

아래쪽 맞은편으로 4인용 쇼파와 간단히 식사할 수 있는 동그란 식탁이 있었다.

걱정과 달리 시취는 심하지 않았다.

음독도 번개탄도 아니었다.

쉽게 구하기 어려운 준비물이 많았다.

투숙객들은 작정을 한 것으로 보였다. 잔혹한 현장에 한숨이 절로 나왔다.

밖으로 나와 보니 집주인 청년은 문밖에 벌을 받는 듯 서 있었다.

그에게 왜 이런 저주가 내린 걸까.

(계속)

숙박 예약은 3명이었다. 하지만 집주인이 마주한 시신은 두 구.

유서는 없었다. 사과도 없었다.

다만 그날 그들이 간절하게 행운의 소식이 무엇인지 알 수 있을 것 같았다.

집주인 청년을 무너뜨린, 오피스텔서 벌어진 충격적인 이야기. 아래 링크에서 확인할 수 있다.

https://www.joongang.co.kr/article/25383073

‘어느 유품정리사의 기록’ 또 다른 이야기가 궁금하다면?

▶ 50대女 죽자 돈 뒤지러 왔다…“무연고 해주세요” 남동생 쇼크

50대 여성 세입자가 숨졌다. 유품 정리 중 나온 수첩 첫 장에는 ‘남동생’의 전화번호와 주소가 적혀 있었다. 하늘 아래 유일한 피붙이였다. 누나의 소식을 들은 남동생은 가장 먼저 달려왔다. 그리고 서랍이란 서랍은 다 뒤졌다. 그는 청소비를 제외한 보증금을 받고는 한마디를 남겼다. "시신은 무연고로 처리해주세요"

https://www.joongang.co.kr/article/25369192

▶지하주차장 살던 남자 극단선택…건물주는 이혼한 전처였다

죽은 남자의 공간에서 발견된 서류 뭉텅이. 집주인과 맺은 계약서, 또 하나는 협의이혼 약정서. 두 서류가 같은 이름이었다.

"오갈 데 없는 불쌍한 사람"에게 지하주차장 한편을 내줬다는 착한 집주인. 그녀는 전처였다. 심지어 그녀는 '무료로' 청소를 부탁했다. 그녀가 끝까지 감추려 했던 진실은 무엇이었을까.

https://www.joongang.co.kr/article/25376634

▶목숨 끊은 유도청년 MP3엔…성시경 노래 딱 1곡만 있었다

https://www.joongang.co.kr/article/25379463

▶“주차 중 이벤트 발생했습니다” 청년의 자살, 블박 영상 속엔…

https://www.joongang.co.kr/article/25375461

▶‘소주 4병’까지 끄적여놨다… 일기장 노인, 20년 만의 후회

https://www.joongang.co.kr/article/25371270

▶14층 노인 죽자 “엘베 쓰지마”…이웃 농성에 스카이차 불렀다

https://www.joongang.co.kr/article/25367350

김새별([email protected])