불국어 수능 논란…"17번 정답 없다" 이어 "3번 정답 두 개"

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 국어 영역 17번 문제에 "정답이 없다"는 주장이 나온 데 이어 3번 문제의 정답이 두 개라는 주장이 나왔다. 올해 수능 국어는 ‘불(火) 국어’였다는 말이 나올 정도로 체감 난도가 높은 상황에서 현직 대학교수들이 잇달아 정답에 이의를 제기하는 양상이다.

이병민 서울대 영어교육학과 교수는 최근 소셜네트워크서비스(SNS)에 수능 국어 3번 문항의 정답이 두 개이고 지문에도 오류가 있다는 취지의 글을 올렸다. 이 교수는 23일 중앙일보와 통화에서 “10년 이상 연구하고 강연했던 주제가 수능 국어 시험에 지문으로 나왔다고 지인이 알려줘서 문제를 풀어 봤다”고 말했다.

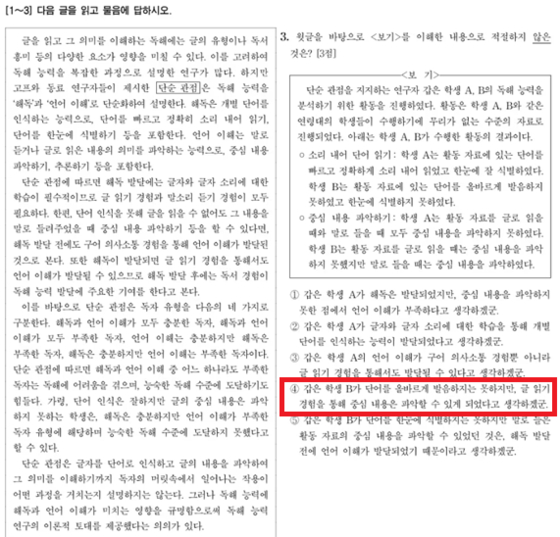

해당 지문에는 ‘고프와 동료 교수들이 제시한 단순관점’이라는 표현과 함께 ‘(단순 관점에서는) 해독이 발달되면 글 읽기 경험을 통해서도 언어 이해가 발달될 수 있으므로 해독 발달 후에는 독서 경험이 독해 능력 발달에 주요한 기여를 한다고 본다’는 문장이 나온다.

‘고프’는 독해 능력을 해독과 언어 이해로 단순화해 설명한 필립 고프 미국 오스틴 텍사스대 전 명예교수를 지칭힌다. 이 교수는 “단순 관점에서 말하는 언어 이해는 읽기 능력이 아닌 ‘듣기 능력’을 통해 이뤄지므로 해당 지문 자체가 틀렸다”고 지적했다. 그러면서 “마침 최근에 고프 교수 이론을 학계에서 어떻게 잘못 해석하는지에 관한 논문을 준비 중이었다”며 “이번 수능 국어 지문이 바로 그 사례”라고 말했다.

하지만 이 교수는 “3번인 ‘갑은 학생 A의 언어 이해가 구어 의사소통 경험뿐 아니라 글 읽기 경험을 통해서도 발달될 수 있다고 생각하겠군’ 역시 틀린 말이어서 정답으로 봐야 한다”고 주장했다. 단순 관점에서는 ‘읽기’ 경험만으로는 언어 이해 능력을 향상할 수 없다고 보기 때문이다.

이 교수는 “수능 지문에 아인슈타인 상대성이론을 설명해 놓고 엉뚱한 설명을 고르라고 한 것과 유사하다”고 꼬집었다. 그러면서 “대학원생도 이 지문을 읽고 답을 구하라고 하면 정답을 고르기 쉽지 않았을 것”이라며 “언어의 능력보다 지문에 나온 배경지식을 누가 먼저 알았느냐가 수능 고득점의 관건이 될 것 같다”고도 말했다.

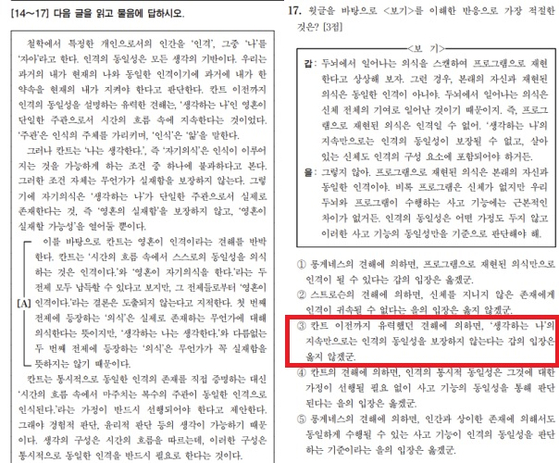

앞서 포항공대(포스텍) 인문사회학부에서 철학을 가르치는 이충형 교수는 독일 철학자 임마누엘 칸트의 인격 동일성에 관한 견해를 다룬 17번 문항에 정답이 없다는 주장을 펼쳤다. 평가원이 밝힌 정답은 3번이지만 이 교수는 “지문과 보기의 내용만을 사용해 논리적으로 추론하면, ‘생각하는 나’의 지속만으로는 인격 동일성을 보장하지 않는다는 입장은 옳다”면서 오답이라고 주장했다.

이 교수는 본지와 통화에서 “지속성이라는 개념 자체도 고등학생이 이해할 수 있는 수준이 아니다”라며 “해당 문항은 보기와 선지에 제시된 문구의 피상적 유사성만 찾아 답을 찾는 문제인데, 이런 문제는 인공지능(AI) 시대 교육 목적에 부합하지 않는다”고 지적했다.

지난 17일까지 공식 홈페이지를 통해 수능 문항 이의 제기를 받은 평가원은 심사를 거쳐 오는 25일 최종 정답을 확정해 발표한다. 다만 그동안 평가원이 정답 정정에 매우 보수적이었던 만큼 복수 정답이나 전원 정답 처리할 가능성은 작다는 게 입시업계의 전망이다. 2022학년도 수능에서 생명과학Ⅱ의 20번 문제에서 전원 정답 처리한 게 평가원의 마지막 문항 오류 인정이었다. 당시 강태중 평가원장은 오류 인정 직후 사퇴했다.

김민상([email protected])