“직관만이 열어내는 세계가 있으므로, SF에는 시인들이 필요하다”

SF 문학은 베스트셀러에 오른 김초엽 작가의 소설집 『우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면』(2019) 등을 기점으로 대중화를 이뤄, 판매 기록을 새로 쓰고 있는 장르다. 지난해 교보문고의 SF 문학 판매량은 2023년과 비교해 31.9% 증가했다. 시는 10·20대 독자를 중심으로 화제를 모으는 장르. 2024년 10·20대 독자의 한국 시집 구매량은 전년 동기 대비 54%(예스24 기준) 상승했다.

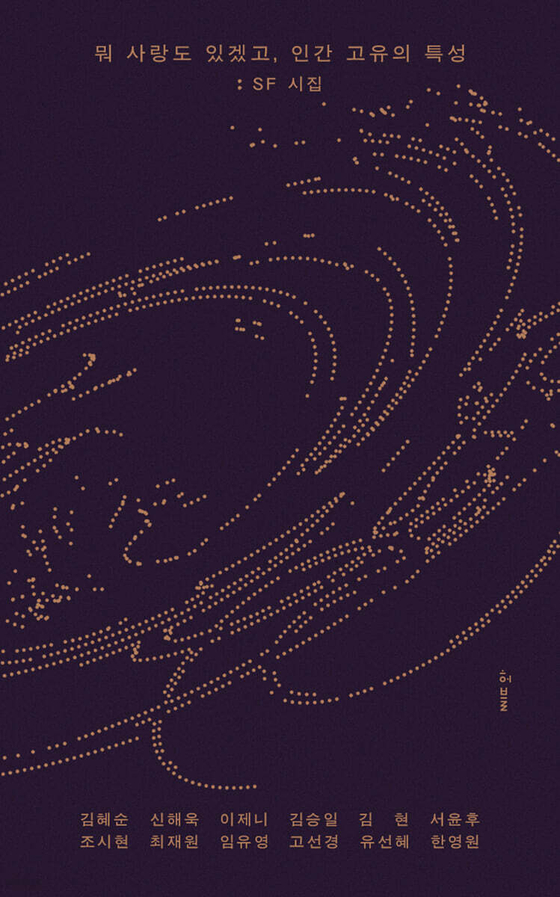

두 장르를 묶는 이 시집을 기획한 곳은 출판사 동아시아에서 2017년 론칭한 문학브랜드 허블이다. 허블은 김초엽·천선란 등 여러 SF작가를 발굴하며 올해 10주년을 맞은 한국과학문학상을 주최하고 있다. 올해 봄부터 이 책을 본격적으로 기획한 안태운 편집자는 “영미권에선 ‘사변 시’(Speculative poetry)라는 이름으로 SF 시 장르가 자리를 잡고 있는데, 한국에선 ‘SF 시집’이라고 밝히고 나온 시는 아직 없었다”고 기획 계기를 밝혔다. 안 편집자에 따르면 이때의 SF란 “소재적 차원보단, ‘어떤 존재나 대상에 대해 광활함을 인식하는 태도 자체”를 뜻한다.

소설과 시가 다른 점은 서사 없이도 의미를 만들어낼 수 있단 거다. 시집의 해설을 쓴 인아영 문학평론가는 “SF 시는 도약하는 동시에 연결한다. 아니, 도약하기 때문에 연결한다. 직관만이 열어내는 세계가 있으므로, 시인들은 SF 없이도 시를 쓰겠지만, SF에는 시인들이 필요하다”고 했다.

시인들은 독특한 시도를 반기면서도 낯설어했다. 신해욱 시인은 SF의 방점을 ‘다른 세계’에 있다고 보며 시로서 “지금 이곳과는 다른 중력, 다른 공기의 밀도, 다른 감각 체계, 다른 시간의 흐름을 언어적으로 상상하고 텍스트의 형태로 살려내보고자 하는 실험”을 했다고 전했다. 시집 『사랑과 멸종을 바꿔 읽어보십시오』(2024)의 유선혜 시인은 “다른 시인들의 시 사이로 내 시가 섞여드니 완전히 새로운 시처럼 읽혔다. 이런 뒤섞임 자체가 SF일지도 모르겠다”며 소감을 밝혔다.

총 3부로 구성된 이 시집은 유 시인의 말처럼 “섞여”있다는 점에서 특이하다. 여러 명의 시를 묶었으나, 꼭 한 사람이 쓴 시처럼 시인의 이름을 밝히지 않고 제목과 시로만 이어진다. 시인의 이름은 맨 마지막 장에서야 알 수 있다. 시인이기도 한 안태운 편집자가 “구성에 따라 시가 가지고 있는 ‘SF성(性)’이 강화될 수 있다고 판단했”기 때문이다.

시집 속 시들은 다른 세계를 배경 삼아 현실을 은유한다. “우리 행성에서는 날개를, 날개를, 날개를 차곡차곡 접어서 겨드랑이 밑에 감추고 꺼내지 않습니다/하청의, 하청의, 하청의 맨 밑바닥에 붙어 살아가면서도 다른 행성에서 온 소식에는 관심이 없습니다”(‘육식 행성 보고’ 일부)

또는 시공간과 화자를 비틀어 보기도 한다. “천 년 전의 나를 좋아했었다//(중략)//내가 나의 주인이 아니었을 때의 기억 속에서/가장 오래 살아남은 나였으니까 너는”(‘너의 레트로’ 일부)

“경계를 허물고 존재를 확장해 질문에 부치는 것이 SF라면, 시는 이미 발생하는 순간부터 SF적인 요소를 품고 있었는지도 모른다.”(조시현) SF 소설가로 활동 중인 시인의 이 말처럼, 서로 다른 이들의 시는 서로 충돌하고 맞물리며 자유로이 뻗어간다. “뭐 사랑도 있겠고, 인간 고유의 특성”(‘그 이야기’ 일부)이란 제목을 따라, 인간성을 탐구하고 낯선 세계를 받아들여 보는 것. SF이기 때문에, 무엇보다 시이기 때문에 경험할 수 있는 일이다.

최혜리([email protected])