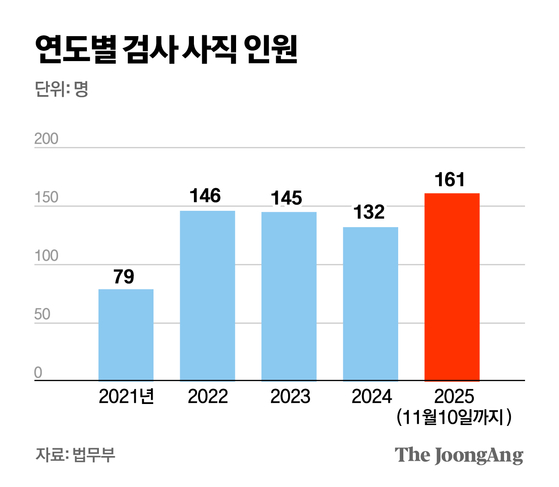

23일 법무부에 따르면 올해 1월부터 지난 10일까지 퇴직한 검사 수는 161명으로 집계됐다. 지난해(132명)보다 약30명 많고 4년 전(79명)보다 2배가 넘는다. 집계일 이후 대장동 항소 포기 사태로 노만석 전 검찰총장 대행, 정진우 전 서울중앙지검장, 송강 전 광주고검장, 박재억 전 수원지검장 등의 사표가 수리됐던 점을 감안하면 연말 기준으로 훨씬 더 늘어날 전망이다. 최근 10년간 퇴직 검사가 정권 교체기로 가장 많았던 2022년(146명)보다 15명 많다. 그 이전엔 2016년 70명, 2017년 80명, 2018년 75명 등 통상 한 해 70~80명 퇴직했다.

100명이 넘는 인원이 3대 특검(김건희·내란·순직해병)에 파견된 데다 퇴직자까지 늘면서 사건 처리는 지연되고 있다. 검찰 미제 사건도 지난 6월(7만3395건) 이후 폭증해 10월 말 기준 10만 건을 넘겼다. 일선 검사 사이에선 “인력난에다가 업무 폭증이 겹치면서 내년 검찰청이 없어지기 전에 사람이 없어 먼저 문을 닫을 지경”이라는 말도 나온다.

검찰 내에선 ‘내란행위 가담자’ 내부 제보를 받는 것을 시작으로 대상자로 찍힌 개인이 휴대전화를 제출하지 않으면 대기발령·직위해제 후 수사 의뢰도 검토할 수 있다는 총리실 방침에 대한 반발의 목소리도 나오고 있다.

정진호([email protected])