77만원 vs 68만원…'돈 한푼 안 낸' 생계급여에 역전당한 국민연금

23일 보건복지부와 국민연금공단에 따르면 올해 7월 기준 국민연금의 노령연금 1인당 평균액은 67만 9924원이다. 반면 1인 가구의 생계급여 기준액은 76만 5444원이다. 생계급여가 많아진 것은 2023년이다. 그 전에는 국민연금 평균액이 조금씩 높았다.

익명을 요구한 국민연금 전문가는 "자기 돈을 한 푼 내지 않는 생계급여보다 국민연금이 적다는 게 참 안타깝다. 국민연금이 최저 생활을 보장할 정도는 돼야 한다"며 "연금 액수를 늘리기 위한 정부의 지원이 절실하다"고 말했다.

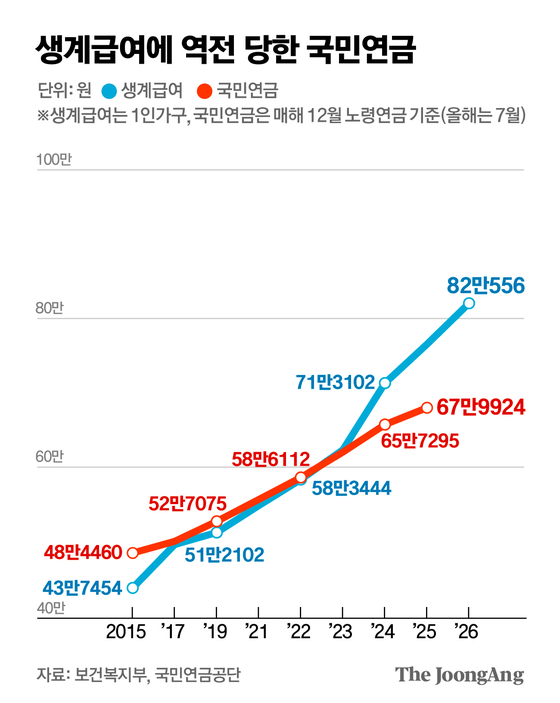

기초생보는 2015년 생계·의료·주거·교육 등의 개별 급여 체계로 전환했다. 당시 1인 가구 생계급여는 43만 7454원, 국민연금은 48만 4460원이었다. 이후에도 국민연금이 1만~2만원 많은 상황이 이어졌다.

그러다 2023년 생계급여가 62만 3368원, 국민연금이 62만 300원이 되면서 생계급여가 3068원 많아졌다. 지난해에는 생계급여가 5만여원 더 많게 벌어졌고, 올해 차이가 8만 5520원으로 커졌다.

노령연금은 1990년대 국민연금 확대 때 5년만 가입해도 연금을 지급하던 특례연금, 이혼하면 지급하는 분할연금, 장애·유족 연금 등을 제외한 일반적인 형태의 국민연금을 말한다. 생계급여 기준액은 소득·재산이 없을 때 받는 최대치의 생계비이다.

역전 현상이 발생한 이유는 윤석열 전 대통령과 이재명 대통령이 '복지 강화'에 나섰기 때문이다. 2023년부터 복지를 결정하는 기준인 기준중위소득을 잇따라 역대 최고로 인상했다. 1인 가구는 더 올렸다. 또 기준중위소득의 30%이던 생계급여의 기준선을 32%로 올렸다. 이 조치 이후 1인 가구 생계급여가 연 7~14% 뛰었다. 그 전에는 2~6% 정도 올랐다.

반면 국민연금 평균액은 3~5% 인상에 그쳤다. 국민연금은 소비자 물가상승률(연 1~3%)만큼 올린다. 또 연금액 결정에 크게 영향을 미치는 게 전체 가입자 3년 평균소득(A값, 올해 309만원)인데, 이것의 상승률이 그리 높지 않다. 연 3~6% 선이다. 지역가입자의 신고 소득이 높지 않은 이유가 크다.

둘의 차이는 더 커질 전망이다. 지난 7월 말 2026년 기준중위소득과 생계급여 기준선을 결정하면서 내년도 1인 가구 생계급여를 82만 556원으로 정했다. 올해 12월 국민연금 평균액은 70만원 살짝 웃돌 것으로 추정된다.

전문가들은 국민연금을 늘리기 위해 저소득 지역가입자 보험료 지원, 군·출산·양육·교육 등의 크레디트(가입기간 추가 인정) 확대 등으로 가입 기간을 늘려주는 정책이 따라야 한다고 지적한다.

국민연금 노령연금 수급자는 7월 기준 726만여명이다. 이 중 월 연금이 40만원 안 되는 사람이 271만명이다. 이들의 상당수는 65세 이상 노인이다. 이들이 기초연금(34만 2570원)을 온전히 받아서 국민연금과 합쳐도 1인 가구 생계급여(76만 5444원)에 못 미친다. 게다가 국민연금이 약 51만원 넘으면 기초연금이 삭감된다.

양재진 연세대 행정학과 교수는 "독일·스웨덴 등이 최저연금·최저보증연금 등을 운영한다"며 "우리는 국민연금에 기초연금을 합해 최저선을 맞춰야 하는데, 기초연금을 보편주의 식(노인의 70% 이하에게 같은 금액 지급)으로 지급하는 걸 고쳐야 한다"고 말한다. 양 교수는 "기초연금 기준을 기준중위소득 이하로 바꿔 대상자를 줄여나가되 저소득 노인에게 지급액을 올리고, 국민연금의 소득 재분배 기능을 없애고 소득에 비례해 연금이 올라가게 구조조정을 하자"고 덧붙였다.

신성식([email protected])