전종설 이화여대 사회복지학과 교수는 요즘 알코올·마약 중독 환자들이 이용할 수 있는 ‘챗봇·가상현실(VR) 기반 자가 개입’ 연구에 골몰하고 있다. 사전 제작된 VR영상을 보거나 챗봇과 대화하면서 전문가와의 대면상담·심리치료 효과를 극대화하는 식이다.

이런 연구가 가능한 건 이화여대의 융합연구 장려책 덕분이다. 전 교수는 앞서 2021년 교내 연구과제로 ‘비만관리 디지털 헬스케어 연구’를 수행하면서 물리학, 융합콘텐츠학과와 공동 연구를 했다. 이를 통해 스마트폰 앱, 웨어러블 기기 등을 통한 비만 관리 효과를 입증했는데, 신체 데이터 분석 기술은 물리학과, 비만관리 동기부여를 위한 스토리텔링 등은 융합콘텐츠학과가 맡는 식이다. 전 교수는 “이번 연구도 인공지능학과 등과 함께 챗봇·VR영상을 개발할 계획”이라고 말했다.

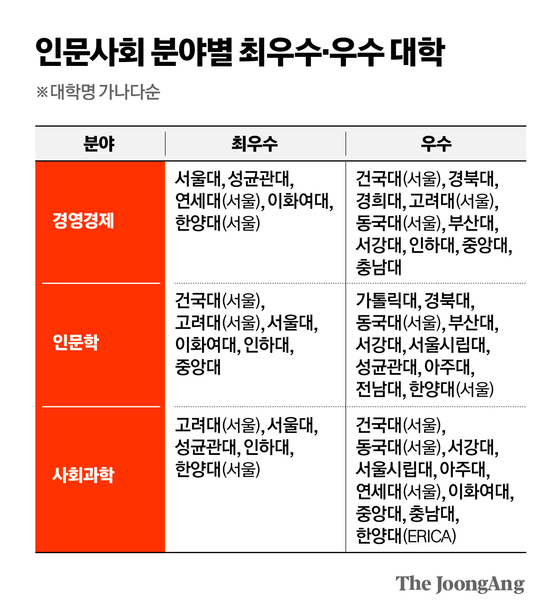

이화여대는 올해 사회과학 분야 평가에서 우수, 인문과 경영·경제에서 최우수로 평가받았다. 이처럼 올해 첫 시행한 학문 분야 평가에선 기초 학문에 대한 충실한 투자를 바탕으로 학문 간 융복합, 국제 공동 연구 등을 적극 시도한 대학이 높은 평가를 얻었다.

인문·사회과학 분야에서 최우수에 오른 인하대는 지난해 인문 전임교원 44명이 총 32억6000여만원의 교외연구비를 유치했다. 교수당 교외연구비가 평가 대상 대학 중 2위다. 정종현 한국어문학과 교수가 이끄는 한국학연구소는 정부의 ‘인문한국(HK)3.0’에 선정돼 22억원을 지원받았다. 이를 토대로 ‘문명전환기 K인문학의 미래적 전회’라는 주제로 디지털혁명·기후위기·초고령사회 등에 대한 위기 대응을 연구 중이다.

사회과학 교수당 외부 연구비 4위인 서울시립대의 글로벌건설학과·첨단녹색도시개발학과는 개발도상국 공무원을 국내로 초청하는 ‘교육 ODA(공적원조)’ 프로그램으로 약 30억원의 연구비를 유치했다.

높은 연구 질은 훌륭한 평가를 받은 대학들의 공통점이다. 부산대 경영경제 교수들이 2020~2023년 발표한 학술지 논문 338편 중 126편(37.3%)이 피인용 상위 10% 이내의 우수 논문에 해당했다. 49개 평가 대상 대학 중 세종대에 이어 2위다. 이 지표에선 다른 지역국립대들(충남대 13위·경북대 14위)도 상위에 포진했다.

전남대·부산대·전북대·경북대는 자체 연구비 지표에서 각각 2위·5위·7위·11위에 오르는 등 대학 투자도 활발했다. 국제 논문당 피인용이 가장 많은 대학은 순천향대·경희대·한양대(서울) 순이었다.

최우수 대학은 학생의 교육 성과, 만족도도 높았다. 인문 분야 최우수로 평가된 건국대는 전공 학생 중 중도에 학업을 포기한 학생의 비율이 2.8%에 그쳐 서울대·인하대에 이어 낮았다.

함께 최우수에 오른 중앙대의 인문 분야 졸업자 330명(기취업자 등 제외) 중 222명이 취업에 성공해, 아주대·서강대·인하대에 이어 취업률 4위(67.3%)로 나타났다. 취업 질을 나타내는 유지취업률(1년 이상 취업 유지)은 82.8%로 7위다.

━

☞ 어떻게 평가했나

중앙일보 창간 60주년, 대학평가 33주년을 맞아 올해 처음 도입된 학문 분야 평가는 연구·교육이 학문·전공 단위로 전문화되고, 대학의 특성화 추세 속에 기존 종합평가만으로는 실제 경쟁력을 파악하기 어렵다는 학계 안팎의 의견을 반영해 시행됐다. 산업구조의 변화, 학문별 성과 기준의 다양화도 ‘어떤 대학이 어떤 분야에 강한지’를 보여주는 평가의 필요성을 키웠다.

인문(언어ㆍ문학ㆍ철학ㆍ사학 등), 사회과학, 경영경제, 전자ㆍ컴퓨터, 재료ㆍ화공(에너지), 기계ㆍ모빌리티, 건설ㆍ시스템, 수학ㆍ물리, 생명ㆍ화학 등 9개 분야를 대상으로 했다. 학문 분야는 교육부·한국교육개발원(KEDI)의 학문 분류 체계를 기반으로 삼고, 대학의 학과 편제와 운영 단위를 검토해 정했다. 한국연구재단·한국과학기술한림원·한국공학교육인증원 등이 추천한 학·연·산 전문가 자문위원회의 검토를 거쳐 분야·지표·가중치를 확정했다.

대학 단위의 평가와 달리 재정 여건, 평판보다 해당 학문 단위의 실제 연구·교육 성과에 초점 맞췄다. 연구비·논문 피인용·취업률 등을 공통 지표로 활용하되, 분야별 특성을 반영한 맞춤형 지표를 채택했다.

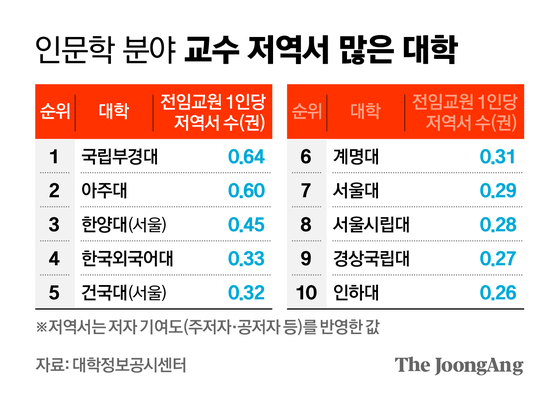

전자·컴퓨터는 논문의 특허 인용을 통해 산업 영향력을, 재료·화공은 대학원생 기술 창업을, 기계·모빌리티는 특허·표준 실적을, 인문·사회과학은 국내학술지 논문의 영향력, 전임교육 확보율 등을 포함했다. 대학정보공시센터, 과학기술정보통신부, 한국표준협회 등 공공 데이터를 비롯해 네이버 스칼리틱스, 클래리베이트 등 국내외 학술 DB를 활용했다.

학문 분야별로 서로 다른 점수 체계와 가중치를 적용해 평가했다. 결과는 순위 대신 각 분야 상위 10%를 ‘최우수’, 30%까지를 ‘우수’ 등급으로 발표한다. 67개 평가 대상 대학엔 평가 결과를 제공한다.

대학의 교육·연구·여건·평판도 등을 종합적으로 평가하는 2025 중앙일보 대학 종합평가 결과는 26일 공개될 예정이다.

허정원.이후연.오삼권([email protected])