산업 구조 변화와 학문별 성과 기준의 다양화도 학문분야 평가의 도입 필요성을 키웠다. 이에 따라 “어떤 대학이 어떤 분야에 강한지”를 직접 보여주는 평가를 시도했다.

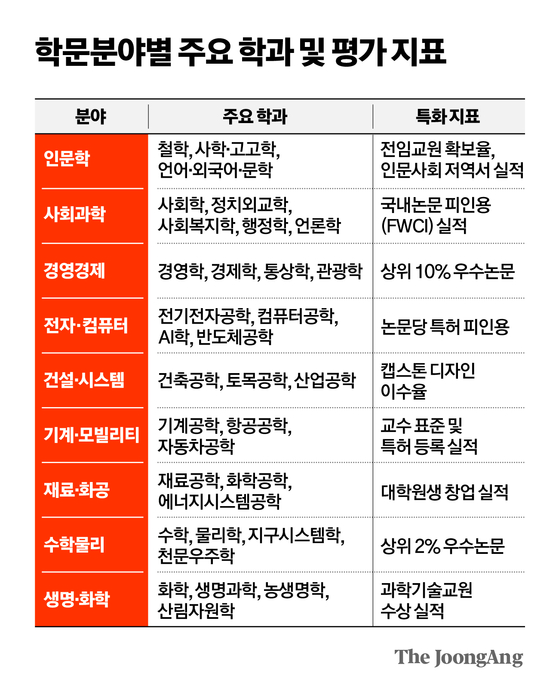

평가 대상 학문분야는 교육부·한국교육개발원(KEDI)의 학문분류 체계를 기반으로 삼고, 대학의 학과 편제와 실제 운영 단위를 함께 검토해 정했다. 인문(언어·문학·철학·사학 등), 사회과학, 경영경제, 전자·컴퓨터, 재료·화공(에너지), 기계·모빌리티, 건설·시스템, 수학·물리, 생명·화학 등 9개 분야를 대상으로 했다.

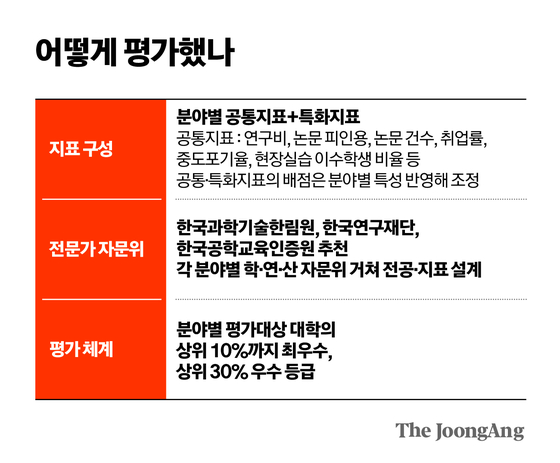

학문·산업적 중요도와 연구·교육 방식의 연계성 등을 기준으로 1차 분류한 뒤, 한국연구재단·한국과학기술한림원·한국공학교육인증원 등이 추천한 학·연·산 전문가 자문위원회의 검토를 거쳐 분야와 지표를 최종 확정했다. 학문 특성, 운영 방식 등이 다른 분야와 차이가 큰 의료·법학·예체능 등은 평가하지 않았다.

전자·컴퓨터 분야는 논문의 특허 인용을 통해 산업 영향력을, 재료·화공은 대학원생 기술창업 실적을, 기계·모빌리티는 특허·표준 실적을, 수학·물리는 '상위 2% 우수논문' 비율을 각각 반영했다. 인문·사회과학 분야는 국내학술지 논문의 영향력, 전임교육 확보율 등도 평가했다.

지표 산출엔 대학정보공시센터, 과학기술정보통신부, 한국표준협회 등 공공 데이터를 비롯해 네이버 스칼리틱스(Scholytics)·클래리베이트(Clarivate) 등 국내·외 학술 DB를 활용했다.

김우승 한국공학교육인증원장은 “학문분야 평가는 대학 규모나 명성보다 전공 단위에서 축적된 연구·교육 성과를 중심으로 경쟁력을 판단할 수 있게 한 첫 시도”라며 “학생·학부모에겐 전공 선택의 기준을, 대학과 정책 당국에는 향후 투자·지원 방향을 가늠할 지표로 활용할 수 있다”고 말했다.

이후연.오삼권.허정원([email protected])