성균관대 연구액 수주 5855억원…동아대 국제협력연구 3위[2025 대학평가·교수연구]

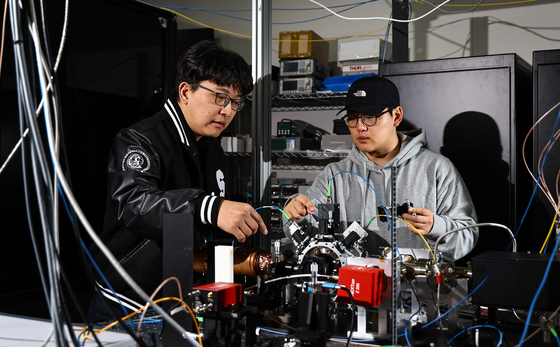

2025 중앙일보 대학평가 교수연구 부문에서 우수한 평가를 받은 대학은 연구 역량을 토대로 굵직한 연구 과제를 수주한 곳이 많았다. 교수연구 부문 3위에 오른 성균관대는 지난해 총 5884억원을 수주해 2년 연속으로 교수당 외부 연구비 1위에 올랐다. 지난해에만 양자 연구로 4년간 73억원의 연구비를 수주한 김 교수 연구팀을 비롯해 2차원 양자 구조체 연구(5년간 307억원), 디스플레이 특성화 사업(5년간 150억원), 환자맞춤형 면역항암치료 연구(7년간 95억원) 등 여러 프로젝트를 따냈다. 유필진기획조정처장은 “미 스탠퍼드대 같은 해외 유수 기관은 1000명 이상이 참여하는 다학제 융합연구 조직으로 성과를 낸다. 우리도 학문·기관·국가의 경계를 넘는 융합연구 클러스터를 구축하고 있다”고 했다.

동아대는 국제 공동 연구가 활발했다. 2020~2023년 전체 협업 논문(1923건) 중 해외 대학과 공동으로 연구한 논문(971)의 비중50.5%에 달해 국제협력 논문 지표 3위에 올랐다.

━

어떻게 평가했나

종합평가는 교수연구(10개·95점), 교육여건(12개·75점), 학생성과(10개·80점), 평판도(6개·40점) 등 4개 부문에서 총 38개 지표로 점수를 산출하며, 만점은 290점이다. 올해는 지난해 도입한 ‘졸업생 사회 영향력’의 인물 범위를 중앙일보 인물정보DB를 활용해 넓혔고, 창업 지표에는 최근 3년간 학생 창업 기업의 매출액을 포함해 질적 영향력을 반영했다.

학문분야 평가와 달리 종합평가에는 기업 인사담당자·고교 진학 담당 교사·학부모·고등학생 등 2400명을 대상으로 한 평판도 조사 결과가 포함된다. 특히 올해는 국가·지역사회 기여도와 향후 기여 가능성을 묻는 문항을 새로 넣어, 대학의 사회적 책무성과 미래 기여도를 입체적으로 평가했다.

오삼권.이후연.허정원([email protected])