“어쩐지 청첩장 많이 오더라”…9월 혼인 역대최대 증가

1995년생 김씨는 요즘 주변의 남녀 친구들이 잇따라 결혼하거나 준비에 들어가는 모습을 보며 “이제 결혼할 시기가 됐구나”라고 느낀다고 말했다. 실제 통계에서도 혼인 증가 흐름이 확인됐다.

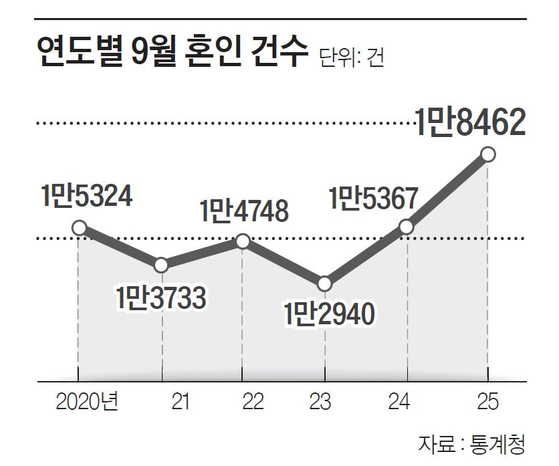

국가데이터처가 26일 발표한 ‘2025년 9월 인구동향’에 따르면 지난 9월 혼인 건수는 1만8462건으로 전년 동월 대비 20.1%(3095건) 증가했다. 혼인 건수는 지난해 4월부터 1년6개월 연속 증가 추세다. 9월 기준으로 2015년(1만9001건) 이후 최대 규모다. 증가 폭과 증가율은 1981년 관련 통계 작성 이후 가장 높았다. 1~9월 누적으로 봐도 올해 17만6178명으로 지난해(16만1761명)보다 8.9% 증가했다

전문가들은 베이비붐 세대(1955~1963년)의 자녀인 에코붐 세대(1991~1995년)가 결혼적령기에 진입한 것이 혼인과 출산율 동반 증가의 주요 요인이라고 분석했다. 고우림 서울대 인구정책연구센터 연구부교수는 “혼인 건수의 증가는 코로나19로 미뤄졌던 결혼이 뒤늦게 이뤄진 데다, 에코붐 세대 가운데 인구가 많은 1994년생이 결혼 적령기에 들어선 영향이 작용한 것으로 보인다”고 설명했다.

정부의 출산 지원 정책도 일정 부분 효과를 내는 것으로 보인다. 이지혜 한국보건사회연구원 부연구위원은 “이미 자녀가 있는 상황에서 지난해 추가 출산을 선택한 경우 첫만남이용권과 같은 현금 지원이나 의료 지원 등이 개선됐다고 느낀 점이 크게 작용한 것으로 조사됐다”고 설명했다.

결혼은 출산의 선행 지표로 여겨지는 만큼, 향후 연간 출생아 수가 25만 명을 다시 넘어설지 관심이 쏠린다. 우리나라 출생아 수는 2020년 27만2337명으로 처음 30만 명 아래로 내려간 뒤, 2023년 23만28명까지 매년 줄었다. 지난해는 23만8317명으로 소폭 반등했다.

전문가들은 지금이 저출산 흐름을 되돌릴 ‘골든 타임’이라고 지적한다. 에코붐 세대의 30대 진입이 마무리되면 가임기 여성 인구가 다시 감소로 돌아서기 때문이다. 조영태 서울대 보건대학원 교수는 “최근에는 결혼이 곧바로 출산으로 이어지는 경향이 약해졌다”며 “아이를 낳고 키울 수 있는 정책적·사회적 환경을 마련하는 것이 무엇보다 필요하다”고 강조했다.

김연주([email protected])