빚 15억 두고 눈감은 아버지, 그가 남긴 '직각의 예술'

" 식사나 글쓰기에는 곧은 의자가 가장 좋습니다. (도널드 저드, '가구에 대해', 1986) "

시작은 결핍이었다. 도널드 저드(1928~94)는 1973년 텍사스 서남부 마파(Marfa)에 자리 잡았다. 미국 미니멀리즘의 대가였던 그는 육군 기지가 있던 그곳에 집과 작업실, 미술관을 하나하나 만들며 자신의 예술 철학을 구현해 나갔다. 가구도 직접 만들어 썼다. 오늘날 미니멀리즘이라 불리게 된 직각의 의자·책상·침대가 시대를 앞선 그의 미감을 보여준다.

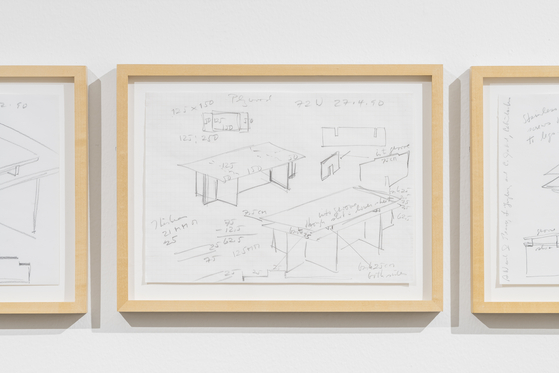

청계천 ‘스프링’의 작가 클래스 올덴버그를 위해 디자인한 서랍이 많은 책상도 전시됐다. 가구를 주문하면서 손수 그린 드로잉, 단순한 사각형과 선명한 색감의 판화 60여점이 함께 걸렸다. 팔걸이나 손잡이 같은 장식 없이 그저 앉거나 쓰는 기능에 충실한 의자와 책상, 헤드 보드 없는 침대가 널찍한 공간에 놓였다. 군용 격납고를 개조해 지낸 그의 마파 작업실과 서재를 닮았다. 다음은 플래빈과의 문답.

Q : 아버지 저드는 어떤 사람이었나.

A : “늘 머릿속에 뭔가를 생각하고 있는 예술가 아버지는 여느 아버지와 달랐을 수도 있다. 그러나 그는 아주 민주적인 사람이었다. 모두를 똑같이 대했다. 12살 때 친구들이 놀러 와도 애 취급하지 않았다. 요리는 젬병이었지만, 나와 여동생을 굶기진 않았다(웃음)”

Q : 유년기를 보낸 마파는 어땠나. 그 척박한 곳이 지금은 ‘텍사스의 소호’라 할 정도로, 전 세계 예술 애호가가 모여든다.

A : "1980년대 후반 이웃 마을에 한국인 부인이 이사를 왔다. 아버지가 따로 부탁해 우리 남매는 한국 음식을 맛볼 수 있었다. 나는 이제 마파에 살지는 않는다. 많이 변했다. 30가지 다양한 커피를 맛볼 수 있지만 (생활에 필요한) 배터리는 살 수 없는 곳이 됐다."

Q : 저드는 1947년 1년 남짓 한국에서 군 복무를 한 뒤 돌아가 미술을 전공했다는데.

A : “미국 중서부 출신의 아버지가 처음 경험한 미국 밖 세상이었다. 그가 19세 때 일이다. 김포의 공군 기지에서 보일러를 관리했다고 들었다. 1986년 할머니가 집에서 한국 돈을 찾아 주셨다. 군 복무 당시 받은 원화를 보일러실에서 함께 일한 한국 동료들에게 주려고 모았는데, 복무를 마치고 귀국할 때 다시 만날 수 없었다고 했다.”

Q : 2021년 마파에서 윤형근(1928~2007)과 저드 2인전도 열었는데.

A : “1992년쯤이었나 뉴욕에서 윤형근과 아버지와 저녁을 먹었다. 윤형근이 ‘삶이 예술보다 중하다’고 말하자 아버지가 ‘난 잘 모르겠는데’ 하던 장면이 기억난다.”

1991년 전시를 위해 한국에 온 저드는 평소 관심 있던 윤형근의 화실을 찾아 그의 그림을 세 점 구입했다. 윤형근의 묵직한 청다색에 반해 함께 전시하자고도 제안했지만 93년 암 진단을 받고 이듬해 세상을 떠나면서 무산됐다.

저드가 세상을 떴을 때 플래빈은 26세였다. 아버지가 남긴 건 통장 잔고 200달러와 빚 100만 달러(약 15억원)뿐. “지금으로 따지면 3000만 달러(약 441억원)쯤 될 거”라고 플래빈은 말했다. 아버지 친구인 예술가 댄 플래빈의 이름을 받았고, 조각가 존 체임벌린이나 화가 로니 혼이 수시로 집에 드나드는 유년기는 어땠을까. 그는 “다른 집도 다 그런 줄 알았다. 어릴 때 사람들은 다 글을 쓰든 춤을 추든 예술이나 건축을 하든, 뭔가 만드는 존재인 줄 알았다”고 말했다.

권근영([email protected])