27년 전 순경 공채로 입직한 김 팀장은 2021년 중요미제 수사팀에 자원했다. 미제 사건을 해결해 ‘강력통(通)’ 경력의 끝을 보고 싶었다. 그는 “대다수 미제 사건이 초임 때 발생한 사건”이라며 “우리 세대 사건을 스스로 마무리 짓고 싶은 마음이 컸다”고 했다.

━

‘미쳐야 미친다’ vs ‘미쳐도 안 된다’

수사팀에 합류한 그는 ‘불광불급’(不狂不及·미치지 않으면 미치지 못한다)이라고 새긴 돌조각을 책상에 올려놨다. 말 그대로 미친 듯 전국을 돌며 용의자 1514명의 유전자를 채취하고 대조했다. 하지만 모두 기존 증거물의 DNA와 일치하지 않았다. 끝 모르는 실패에 낙담한 동료는 하나둘 떠났다. 색 바랜 피해자 사진을 보면서 “도대체 범인 어딨어요”라고 혼잣말하는 날도 많았다. 김 팀장은 “미쳐도 안 되는 게 미제 사건이란 생각이 들었다”고 했다.

최후의 수를 냈다. 사망자까지 대조 범위를 넓혔다. 사망한 용의자 56명 중 장모씨가 눈에 들어왔다. 2006년 2월 신정동의 한 빌딩 관리인으로 근무했던 장씨는 빌딩을 방문한 여성에게 “1층 문이 잠겨 있으니 지하로 안내하겠다”며 강간을 시도했다가 붙잡혔다. 성폭행을 비롯한 강력범죄 전과도 3회 이상 있었다. 그러나 강력범죄자 DNA 정보 데이터베이스(DB)를 구축하기 시작한 2010년 이전 전과여서 수사망을 피해갔다.

2009년 풀려난 장씨가 2015년 7월 암으로 사망했다는 사실에 김 팀장은 주목했다. 조직검사 검체를 확보하면 사건이 해결될 것 같다는 직감이 들었다. 경기 남부 일대에 살았던 장씨가 방문한 병원 40여 곳을 탐문했다. 하지만 “검체는 이미 폐기됐다”는 답만 돌아왔다. 그러다 올해 초 한 병원에서 낭보가 날아들었다. 폐기 직전인 장씨의 파라핀 블록 검체를 보관 중이란 소식이었다. 천신만고 끝에 영장을 받아 확보한 검체는 5개. 서광을 본 김 팀장은 어딘가로 전화를 걸었다.

━

정말 범인 맞습니다. 이번엔 거짓이 아니라고요

확신에 찬 김 팀장의 목소리를 들은 박문희 국립과학수사연구원 유전자과 미제협력분석실장은 반신반의했다. 김 팀장은 늘 ‘확실하다’고 말하지만, DNA 감정 결과는 항상 ‘불일치’였기 때문이었다. 박 실장은 “양치기 소년 같은 말씀을 많이 하셔서 ‘맞긴 뭘 맞아요’라며 농담했던 기억이 난다”며 “힘들게 용의자 특정했는데 아니면 좌절감이 워낙 크니까 기대치를 낮추기 위한 의도도 있었다”고 말했다.

지난 5월, 마지막 희망인 장씨의 파라핀 블록이 국과수에 도착했다. 그러나 양이 너무 적어 제대로 된 감정이 어려웠다. 파라핀을 녹일 성능 좋은 탈(脫)파라핀 시약도 없었다. 김 실장은 독일에서 시약을 긴급 공수하는 한편 추가 검체 확보를 김 팀장에게 요청했다. 병원은 장씨의 약 1mm짜리 슬라이스 검체 12개를 보관 중이었다. 기적 같은 일이었다.

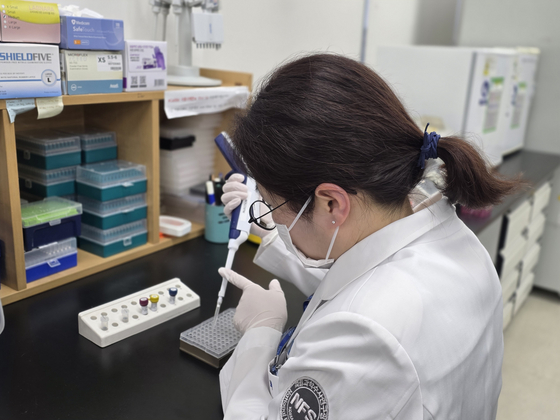

이후 박 실장과 미제협력분석실원(김효숙·이동현 보건연구사)이 본격적으로 DNA 감정에 나섰다. 검체 양이 적어 여섯 번 안에 승부를 봐야 했다. 파라핀 블록에 보관된 검체 분리 중 DNA가 훼손될 위험도 있었다. 우려대로 처음엔 DNA 훼손 등 문제로 기존 증거물과 일치하는 유전자자리가 5개만 검출됐다. 만점은 20자리. 만족스러운 결과는 아니었다.

실험 방법을 바꿔가면서 계속 도전했다. 그리고 마지막 실험에서 장씨의 검체와 기존 증거물의 유전자자리 15개가 일치했다. 20년 미제 사건의 범인이 확인된 순간이었다. 박 실장은 지난 7월 오매불망 결과를 기다리던 김 팀장에게 감정서를 회신했다. 김 팀장은 “이번에도 불일치면 한강에 뛰어들겠단 마음이었다. 2달간 잠을 거의 못 잤는데 결과를 보자마자 눈물이 흘렀다”고 했다.

집념의 수사와 과학수사 기법 발전이 이뤄낸 합작품이었다. 국과수는 고도화된 유전자 분석기법을 활용해 2016년과 2020년 두 차례 증거물을 재감정했고, 초동 수사에선 검출되지 않은 범인의 DNA를 발견했다. 국과수 미제협력분석실은 이외에도 ‘국민은행 강도살인 사건’을 포함해, 매해 1건 정도의 미제 사건 해결에 기여했다. 박 실장은 “DNA 감정은 어쩌면 단순하다. ‘(범인을) 찾았다, 잡았다, (범인이) 맞다’. 미제 사건은 이 단순해 보이는 과정 하나하나 난관이기 때문에 보람이 더 크다”고 했다.

김 팀장에게 수사 결과를 전해 들은 피해자 유족은 ‘아직도 수사 중인지 몰랐다’며 눈물을 흘렸다고 한다. 하지만 지금도 국과수 미제협력분석실엔 매주 감정 의뢰 40~50건이 들어오고, 경찰 미제수사팀이 전국 곳곳을 발로 뛰고 있다. 김 팀장은 “잊힌 것 같은 미제 사건도 누군가는 들여다보고 있다. 설령 범인이 저승에 갔더라도 쫓을 것”이라고 했다.

이영근([email protected])