내돈내산 헬시템

보호장구, 심리적 안정감만 더해줘

과신 말고 준비운동으로 부상 예방

필라테스, 요가용도 따로 장만했다. 발레리나들이 쓰는 무릎 보호대라고 광고하는 제품이었다. 쿠션형이어서 바닥에 무릎을 댔을 때 불편함이 있던 동작도 거뜬해 보였다. 손목·발목 보호대도 줄줄이 장바구니에 담았다. 카드 결제를 고민할 때마다 보호대들은 나를 향해 ‘네 관절, 지금도 닳고 있다’고 말하는 듯했다.

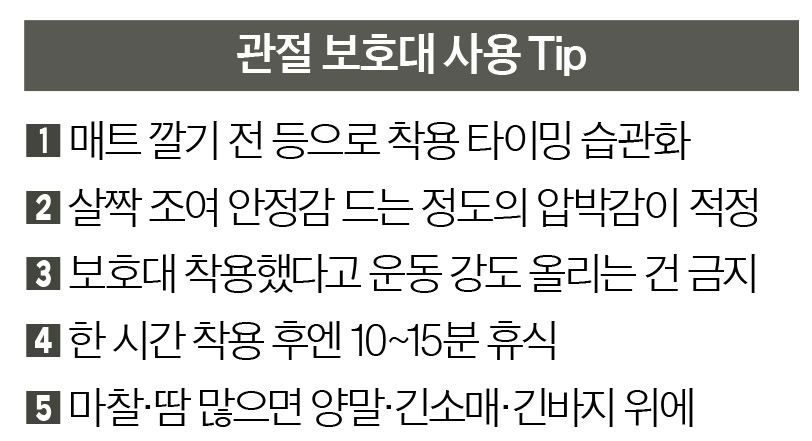

보호대를 다양하게 써보니 우선 심리적 안정감이 컸다. 예컨대 무릎에 무리가 가는 동작에서 더는 주저하지 않았다. 안정적으로 관절을 잡아주는 느낌이 들어 속도, 시간에 자신감이 붙었다. ‘오늘은 삐끗하지 않겠군’ 하는 든든함이 생겼다. 한번에 몰아서 운동하기가 됐다.

스포츠 손상은 넘어지거나 부딪치는 외상과 함께 관절과 근육을 너무 많이 쓰는 바람에 생긴다. 준비운동·마무리 운동을 건너뛰고, 자세가 제대로 잡히지 않은 상태에서 억지로 운동을 이어가는 게 흔한 원인이다. 특히 젊을 때는 회복이 빠르고, 체력도 좋다는 믿음 때문에 조심성이 떨어지기 쉽다.

스포츠안전재단의 ‘스포츠안전사고 실태 보고서’(2020년)를 보면 생활 체육인들이 많이 다치는 부위는 발목, 무릎, 손목, 어깨 순이었다. 다친 원인은 대부분 염좌(삠)와 좌상(타박상), 골절 같은 익숙한 부상들이다. 많은 부상이 예견된 사고처럼 반복되지만, 예방 의식은 생각보다 낮았다. 조사 대상자 3명 중 1명은 운동 전에 준비운동을 하지 않는 것으로 나타났다. 마무리 운동이나 안전 장비 착용, 자신의 체력 수준을 고려하는 습관 역시 전반적으로 부족했다.

관절은 세월을 속이지 않는다. 젊을 때부터 꾸준히 아껴 쓴 사람과 ‘괜찮겠지’ 하며 무리한 사람의 관절은 다른 속도로 노화한다. 작은 손상이어도 반복되면 회복력은 한계에 부딪힌다. 그러면 재생되는 대신 퇴행성 변화로 넘어간다. 생각보다 이른 나이에 관절 노화가 먼저 찾아온다. 관절 연골은 한번 닳기 시작하면 되돌리기가 어렵다.

운동 후엔 스트레칭, 냉온 찜질을 이용한 휴식이 먼저다. 이런 기본기를 갖춘 다음 필요한 상황에 보호대를 더하면 관절 수명에 도움 되는 괜찮은 투자다. 반대로 기본기가 없는데 보호대만 계속 바꿔 끼면 관절 걱정을 이용한 장비 쇼핑에 가까워진다. 더는 장비 탓 말아야겠다 다짐해 본다.

이민영([email protected])