이공계 연봉 1억, 의사는 3억…이러니 ‘K두뇌’ 58만명 부족

━

신기술 인력난의 원인

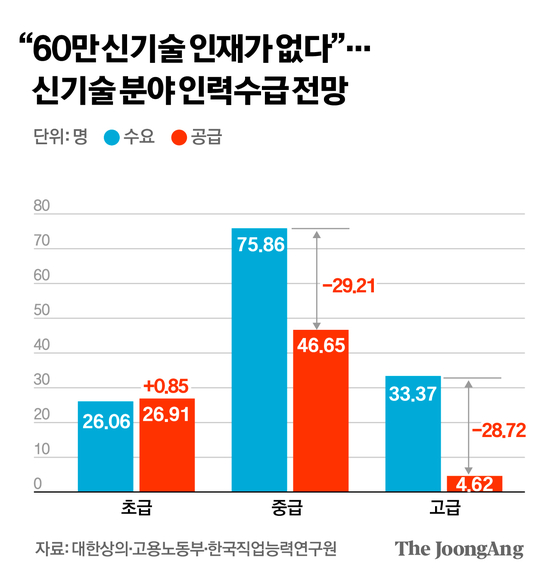

11일 대한상공회의소(대한상의)는 ‘이공계 인력부족 실태와 개선방안 보고서’를 발표했다. 김인자 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 연구위원에 의뢰한 조사 결과를 정리한 보고서다. 보고서는 “2029년까지 AI·클라우드·빅데이터 등 신기술 분야에서 중급인재가 29만2000여명, 고급인재는 28만7000여명 가량이 부족하다”고 진단했다. 이를 합하면 총 57만9000여명에 달한다.

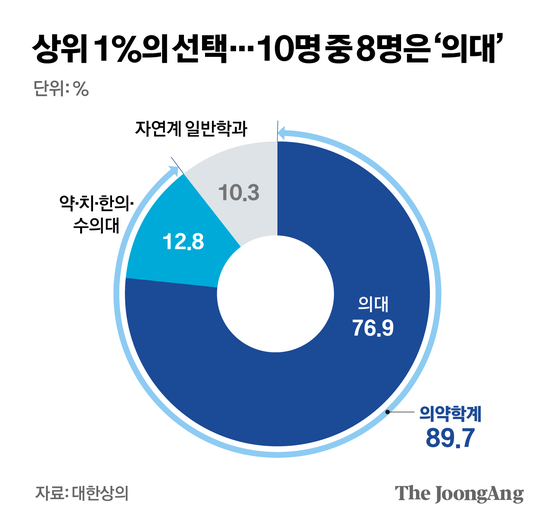

신기술 인력난의 배경에는 뚜렷한 ‘의대 쏠림’이 있다. 자연계 상위 1% 학생 가운데 의대 진학 비중은 76.9%에 달한 반면 일반 이공계 학과 진학은 10.3%에 그친 것으로 나타났다. 김 연구위원은 “전공 선택 단계에서 이탈이 시작되고, 이공계 내부에서도 빠져나가는 현상이 뚜렷하다”고 했다. 실제 카이스트(KAIST)에서는 2021~2023년 사이 의·치대 진학을 위해 자퇴한 학생이 182명에 달했다.

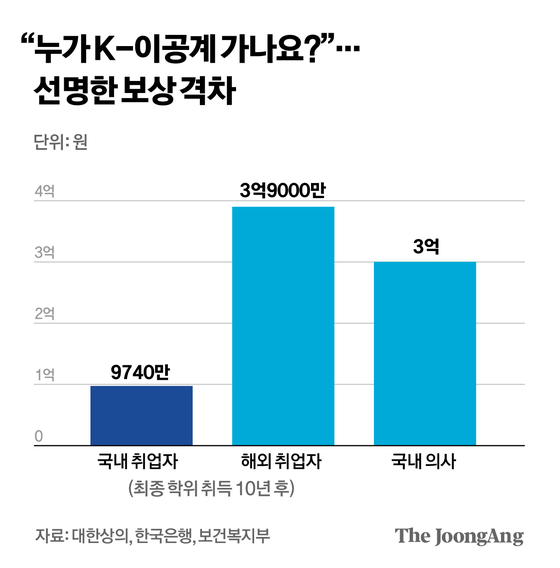

‘과학기술 인재 유출 방지 및 유치 대책 마련을 위한 태스크포스’ 민간위원장을 맡은 경계현 삼성전자 고문도 첫 회의에서 “한국에서 키운 젊은 과학자와 기술자가 외국으로 많이 떠난다”며 “한국은 과학기술인에게 매력적이지 않기 때문”이라고 비판했다.

이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “‘스타 과학자’가 나오기 위해서는 처우를 글로벌 수준으로 끌어올리고 ‘국가과학자 인정 제도’ 활성화나 ‘융합 연구 허브 구축’처럼 정부 차원의 지원을 더해야 한다”고 강조했다. 한국인 최초로 유네스코 메달을 수상한 진정일 고려대 화학과 명예교수는 “이공계 기반이 더 취약해지기 전에 대응책을 서둘러야 한다”며 “젊은 인재들이 가고 싶어 하는 양질의 일자리를 충분히 만들어내야 이공계가 다시 숨을 쉴 수 있다”고 말했다.

김수민([email protected])