하지만 현대의 전성기는 길지 않았다. 지난 2001년 정주영 명예회장이 세상을 떠난 이후 암흑기가 도래했다. 모기업인 현대그룹이 경영권 분쟁에 재정난까지 겪으면서 구단에 대한 재정 지원 규모가 급격히 줄었다. 서울 입성을 염두에 두고 지난 2000년 인천을 떠나 수원으로 연고를 옮긴 상태였지만, 자금줄이 말라 인천 복귀와 서울 진출이 모두 무산됐다. 결국 2007년을 끝으로 공중분해 됐다.

야구인들은 “현대의 해체는 프로야구의 최대 위기였다”고 입을 모은다. 박재홍은 “10개 구단 체제로 1200만 관중 시대를 활짝 연 현재와 달리 당시 KBO리그는 8개 구단 유지에도 어려움을 겪었다”면서 “현대가 흔들리면서 프로야구 전체가 휘청였다”고 당시 상황을 떠올렸다. 현대 선수단은 우여곡절 끝에 새 주인을 찾았다. ‘해체 후 재창단’이라는 형식을 거쳐 투자사인 센테니얼 인베스트먼트에 인수됐고, 히어로즈 야구단으로 간판을 바꾼 뒤 우리와 넥센을 거쳐 현재의 키움으로 이어지며 명맥을 유지 중이다.

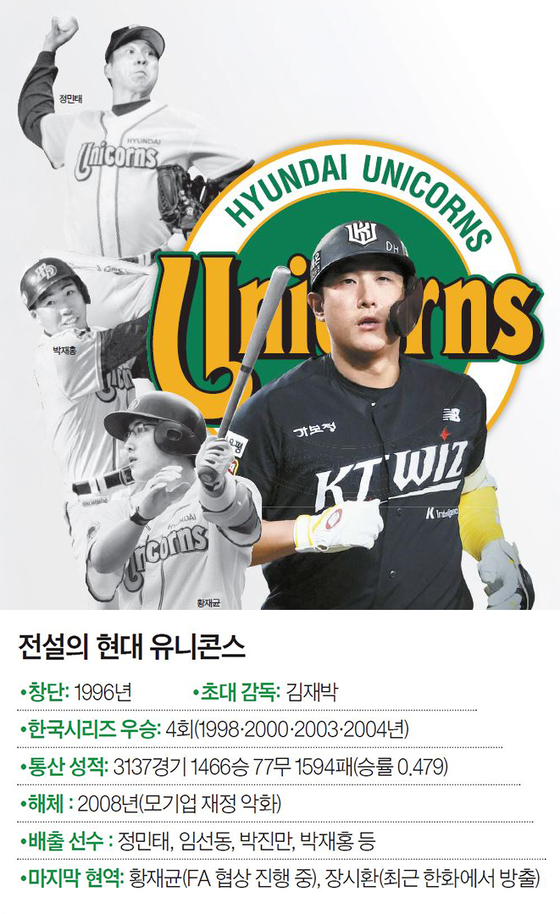

프로야구에서 현대의 흔적이 차츰 지워지고 있지만, 유산 만큼은 여전히 살아 숨쉰다. 현재 KBO리그 사령탑 중 현대 출신의 비중이 적지 않다. 올 시즌 통합 우승을 이룬 염경엽 LG 트윈스 감독을 비롯해 이숭용 SSG 랜더스 감독, 설종진 키움 히어로즈 감독, 박진만 삼성 감독 등이 현대 출신이다. 뿐만 아니라 단장과 해설위원 등 여러 분야에서 왕성하게 활동 중이다. 1996년 현대 창단 멤버로 참여한 박재홍은 “현대는 그 시절 프로야구에 새로운 활력을 줬다. 공격적인 투자로 리그의 저변을 넓혔고, 선진적인 운영 시스템으로 주목 받았다”면서 “비록 역사는 짧았지만 현대의 존재감은 강렬했다. 앞으로도 현대 출신 야구인들이 다양한 분야에서 적잖은 영향력을 유지하리라 본다. 현대처럼 역사 속으로 사라진 구단을 추억할 기회가 많지 않아 아쉽다”고 했다.

고봉준([email protected])