달러 통장에 98조원…일부 지점 100달러 지폐 동나

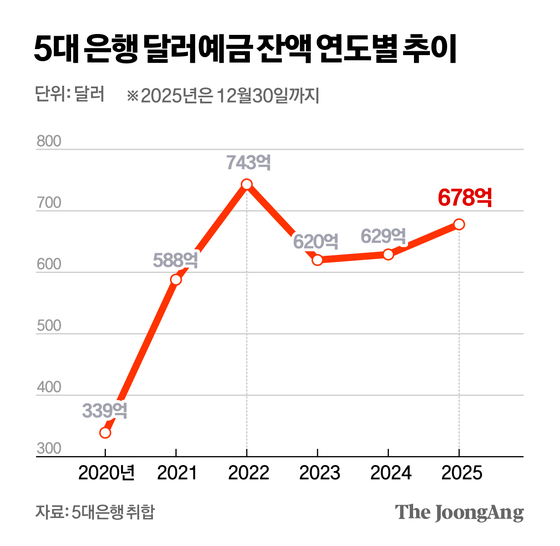

1일 금융권에 따르면 지난달 30일 기준 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 달러 예금 잔액(기업·개인 합산)은 678억 달러(약 98조원)로 집계됐다. 2020년 339억 달러에서 2021년 588억 달러, 2022년 743억 달러로 급증한 뒤 2023~2024년 조정 국면을 거쳤지만, 지난해 다시 반등했다.

통상 원화값 하락(환율은 상승) 시에는 차익 실현 수요가 늘며 달러 예금 잔액이 줄어드는 경향이 있다. 그러나 지난해에는 원화값이 하락하는데도 달러 예금이 함께 늘어나는 흐름이 이어졌다.

올해도 이런 흐름이 쉽게 꺾이진 않을 것이란 관측이 우세하다. 글로벌 시장에서는 미국 금리 인하 기대감 등으로 달러 약세가 나타날 것이란 전망이 나오지만, 국내에서는 원화 불안과 안전자산 확보 심리가 더 강하게 작동할 수 있다는 분석이다. 지난달 정부의 고강도 환율 안정 대책 이후에도 환전과 달러 예금이 오히려 늘어난 점이 이런 심리를 보여준다는 평가다.

실제 A은행의 경우 원화값 하락세가 두드러진 지난 한 달간 달러 예금이 13억 달러 더 늘기도 했다. 대책 발표 직후 일부 은행 점포에서는 100달러 지폐가 소진되기도 했다. 백석현 신한은행 이코노미스트는 “정부 기대와는 달리 시장의 불안 심리가 더 강하게 작동했다는 신호”라며 “장기간 원화값 하락을 경험하면서 ‘(원화값이) 오르면 사야 한다’는 인식이 개인과 기업 전반에 자리 잡은 결과”라고 설명했다.

환차익에 대한 기대가 다시 커질 가능성도 제기된다. 박형중 우리은행 이코노미스트는 “정부 대책 이후에도 원화값 하락을 예상하는 움직임이 관찰되고 있다”며 “연평균 기준으로 보면 올해 달러당 원화값은 지난해 평균 수준(1422원)을 밑돌(환율은 상승) 가능성이 높다”고 덧붙였다.

전문가들은 달러 보유자 기준에서 달러 예금이 방어적 자산 배분 수단이 될 수 있다고 평가한다. 박 이코노미스트는 “미국 금리가 국내보다 높은 상황에서 이미 달러를 보유한 개인이나 기업 입장에서는 달러 예금이 가장 합리적인 선택”이라며 “이미 달러를 보유한 개인과 기업의 예치 수요가 당분간 이어질 수 있다”고 설명했다.

다만 달러를 공격적으로 사들이는 전략에는 신중해야 한다는 조언도 나온다. 백석현 이코노미스트는 “원화값 방향성에만 베팅하는 달러 투자는 리스크가 크다”며 “외화 표시 주식이나 채권에 투자해 환율 변동 위험을 분산시키는 접근이 필요하다”고 강조했다.

김원([email protected])