메인전시장 대신 20분거리 호텔에 부스 차렸다, 삼성의 숨은 전략 [CES 2026]

6일(현지시간)부터 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회인 ‘소비자 가전쇼(CES 2026)’ 개막 이틀 전. 전시가 열리는 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 안으로 들어서자 행사 관계자들이 막바지 준비에 여념이 없었다. 통로 곳곳에는 대형 박스와 나무판자가 줄지어 놓여 있었고, 부스마다 못질 소리가 끊이지 않았다. 일부 부스에는 TV와 자동차, 포클레인 등 대형 전시물이 속속 자리를 잡고 있었다.

신제품과 신기술이 대거 공개되는 만큼 부스마다 사전 유출을 방지하려는 ‘눈치 작전’도 두드러졌다. LG이노텍과 LG디스플레이는 대형 가림막을 설치해 부스 공사 과정을 비공개로 했다. LG 관계자는 “일부 부스는 고객 미팅이 잦아 프라이빗하게 구성했지만 대부분은 기술 유출을 최소화하기 위한 목적이 크다”고 말했다. 중국 가전기업 TCL과 드리미 부스 역시 한창 공사 중인 구간을 제외하고는 가림막으로 부스 전체를 봉쇄해 사전 전시장 모습을 철저히 차단했다.

전시에 참여하는 한 국내 기업 관계자는 “올해 유난히 까다롭게 출입을 제한하는 것 같다”며 “개막 직전까지 의미있는 전시품이 거의 없었다. 중요한 건 개막 직전에 천막을 쳐 놓고 만들려는 것 같다”고 말했다.

삼성전자가 수백 개의 인공지능(AI)·IT·자동차 업체들이 진을 친 주전시장을 떠나 단독 전시관을 선택한 이유는 뭘까. 일각에서는 CES의 위상이 예전 같지 않다는 점을 들어, 삼성전자가 비용을 줄이며 서서히 힘을 빼는 게 아니냐는 해석도 나왔다.

하지만 전시 조건을 살펴보면 그렇지 않다. 윈호텔 전시장의 임대료는 LVCC 전시장보다 높은 것으로 알려졌다. 전시공간 규모도 4628㎡(약 1400평)로 지난해보다 넓어졌다. 비용과 규모로 보면 삼성의 전시 전략의 변화로 봐야 한다는 해석이다.

삼성이 올해 전시 콘셉트를 ‘AI 몰입형 고객 경험’으로 설정한 만큼 다른 기업들과 함께 쓰는 공간이 아닌 독립된 장소에서 고유의 기술과 지향점을 강조하겠다는 얘기다. 삼성전자 관계자는 “기존 LVCC 전시장에선 부스가 분절돼 있어 관람객이 통합적인 AI 경험을 하기가 어려웠다”며 “단독 체험관에서 사전 참가 신청을 받아 경험 몰입도를 높이려는 의도”라고 설명했다. 이어 “모든 제품과 서비스를 AI로 연결한 생태계를 구현해 미래 AI 초연결 시대를 관람객이 직접 체험하도록 할 것”이라고 강조했다.

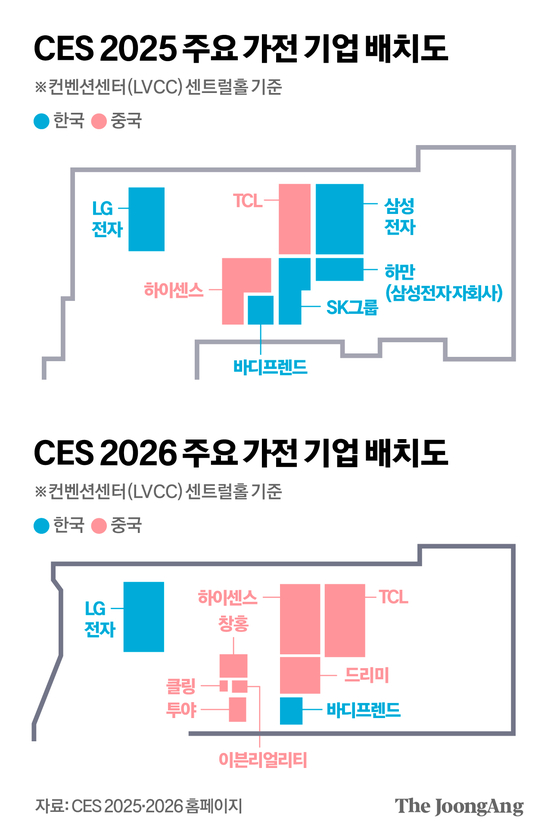

기존의 삼성전자 자리를 차지한 건 중국의 가전기업 TCL이다. 규모가 만만치 않았다. 부스 앞쪽 천장에는 대형 곡면 디스플레이 구조물이 설치됐고, 안쪽에는 가정용 로봇 ‘에이미’가 전시될 ‘에이미랜드’를 조성 중이었다. 부스 한쪽에는 TCL의 스마트 안경(스마트글라스) ‘네이레오’를 소개하는 공간도 마련됐다. 업계에선 올해 전 세계 스마트글라스 출하량의 12%를 중국이 차지할 것으로 보고 있다.〈그래픽 참조〉

지난해 TCL이 부스를 차렸던 공간에는 중국 가전기업 하이센스가 들어섰고, 하이센스가 있던 자리에는 창홍과 클링, 투야, 이븐리얼리티 등 중국 가전·IT 기업들이 잇따라 자리 잡으며 연쇄 이동이 이뤄졌다. 중국 로봇청소기 기업 드리미는 1년 전 CES 2025에서 SK그룹이 통합 전시관을 꾸렸던 자리를 이어받아 부스를 꾸렸다. 삼성전자와 LG전자가 전면에 있던 LVCC 전시관이 올해는 중국 기업 중심으로 재편되는 양상이다.

이우림([email protected])