'인구 수'로 밀어붙이는 중국...서해 선긋기, 한국 스텝 꼬이나

“우리 입장에서는 그냥 편하게 중간을 정확하게 그어버리자. 당신들 마음대로 써라, 그 안에서. 지금 그 이야기를 실무적으로 하기로 한 거다”

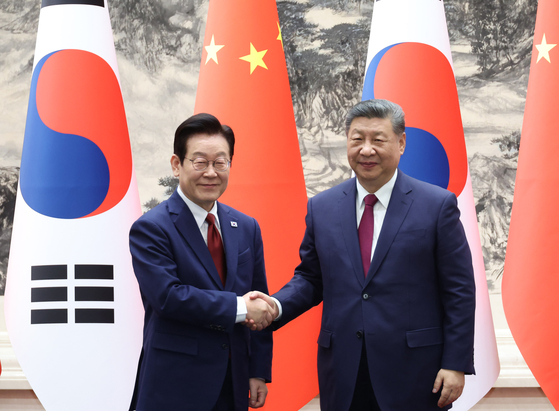

이재명 대통령이 지난 7일 중국 상하이에서 연 순방 기자단 간담회에서 서해 경계 획정과 관련해 내놓은 발언이다. 이 대통령은 지난 5일 시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 정상회담에서 올해 안에 차관급 해양 경계 획정 공식 회담을 개최하기로 합의했다. 그러나 양국은 이미 20여년간 이어진 관련 협상에도 불구하고 팽팽한 견해 차이로 결과를 도출하지 못했다. 공동관리수역 중간에 선을 그어 경계를 정리하자는 게 말은 쉽지만, 실상은 또 다른 갈등 현안으로 이어질 수 있다는 우려가 나오는 이유다.

한·중은 1996년 유엔 해양법 협약에 가입한 뒤 서해 해양경계획정을 두고 갈등을 빚어왔다. 해당 협약은 배타적경제수역(EEZ)을 연안에서 최대 200해리(약 370km)로 규정하고 있는데, 서해의 경우 폭이 좁아 양국이 설정할 수 있는 EEZ가 중첩되기 때문이다. 양국은 서로 마주 보거나 인접한 국가 간 EEZ 경계가 획정되지 않은 경우 국제법을 기초로 하는 합의에 따라 경계를 획정해야 한다는 규정(협약 제74조 1항)에 따라 협의를 진행했지만, 이견은 좁혀지지 않았다.

한국은 그간 중국과의 해양경계획정 논의에서 양국 해안으로부터 등거리를 적용하는 방식을 주장해 왔다. 유엔해양법협약상 EEZ의 경계획정에 등거리 적용 방식이 일반적으로 사용되고 있다는 이유에서다. 해저 지형이나 지질학적 요소보다 연안 지리(중간선 원칙 등)를 우선시한 방글라데시-미얀마 간 벵골만 분쟁에 대한 국제해양법재판소(ITLOS)의 2012년 판례와 루마니아-우크라이나 간 흑해 대륙붕 및 배타적 경제수역(EEZ) 경계를 하나의 통일된 선으로 정한 국제사법재판소(ICJ)의 2009년 판례가 이런 판단에 영향을 끼쳤다고 한다. 외교부 당국자는 “우리 측은 유엔 해양법 협약 및 국제 판례 등을 통해 정립되어 온 해양 경계 원칙에 근거해 협상에 임하고 있다”고 말했다.

반면 중국은 대륙붕, 해안선 길이, 인구수 등을 고려해 동쪽으로 더 나아가 경계선을 그어야 한다는 입장이다. 중국은 1962년 북·중 국경조약 체결 당시 서해 영해 경계선의 기점을 압록강 하구인 동경 124도 10분 6초로 정했다. 이를 근거로 동경 124도에서 아래로 쭉 선을 그어 북·중 간 해양 경계선으로 삼았고, 한국 해군에게도 동경 124도 서쪽으로 넘어오지 말라고 요구하고 있다. 이럴 경우 사실상 서해의 70%가 중국 영역이 된다.

한·중은 2014년 당시 서해 해양경제획정 관련 국장급 비공식 회담을 차관급 공식 협상으로 승격하기로 했지만 실제로는 두 번밖에 열리지 못했다. 총 29차례 협상에도 논의는 사실상 공전을 거듭했다. 여기에는 기술적인 부분도 있지만, 서해에 선을 긋는 건 주권 문제라고 여기는 여론으로 인해 정치적인 부담이 컸다는 점도 영향을 미쳤다. 정부 소식통은 “한·중 모두 자칫 영해를 내줬다는 비판을 받을 수 있다는 부담 때문에 결과를 내는 데에 소극적이었다”라고 전했다.

전문가들 사이에선 서해 해양경계획정을 서해 구조물과 연계할 경우 중국 회색지대 도발에 말려들 수 있다는 지적도 나온다. 실제로 중국은 잠정조치 수역 내 근해에 양식 시설이라 주장하는 구조물 3기를 설치했고, 최신예 항공모함 푸젠함을 동원해 군사 훈련을 벌이기도 했다. 서해에서 경계를 흔들어보려는 중국의 시도는 계속되고 있는 셈이다.

앞서 네덜란드 헤이그의 상설중재재판소(PCA)는 2016년 7월 필리핀이 제기한 남중국해 분쟁 소송에서 중국의 영유권 주장은 법적 근거가 없다는 판결을 내놨지만, 중국은 이를 인정하지 않고 있다. 양희철 한국해양과학기술원 해양법·정책연구소장은 “중국은 양자 간 문제에 제3의 주체(국제해양법재판소 등)가 개입하는 것을 받아들일 수 없다는 기조가 강하다”라고 말했다.

중국의 이런 행태는 중간선을 긋더라도 공세적인 해양 활동을 그만둔다는 보장이 없고 서해 구조물도 ‘철거’가 아닌 ‘협상’ 대상으로 치환할 수 있다는 우려로 이어진다. 이 때문에 해양구조물과 해양경계획정을 분리해 접근하는 전략이 필요하다는 게 정부 안팎의 지적이다. 외교 소식통은 “국제법상 해양 인공 구조물이나 인공 시설물은 영토나 기점으로 인정되지 않는다”면서도 “중국이 서해 내해화 등 공세적 해양 활동을 이어갈 우려는 있다”라고 말했다.

서해 해양경계획정은 북방한계선(NLL)을 경계로 북한과 대치 중인 한국으로선 안보와도 직결되는 문제다. 강준영 한국외대 국제지역대학원 교수는 “중국은 서해 구조물 3기 중 관리시설 1기만 철거한다고 한 상황”이라며 “중국 측 선의에 기대기보다는 서해 구조물 문제를 해결하고 해양 경계 획정을 논의하는 투트랙 전략으로 대응해야 한다”라고 짚었다.

심석용([email protected])