살아 보니 억지로 되는 일 없어

새해엔 안나푸르나 험지 넘는

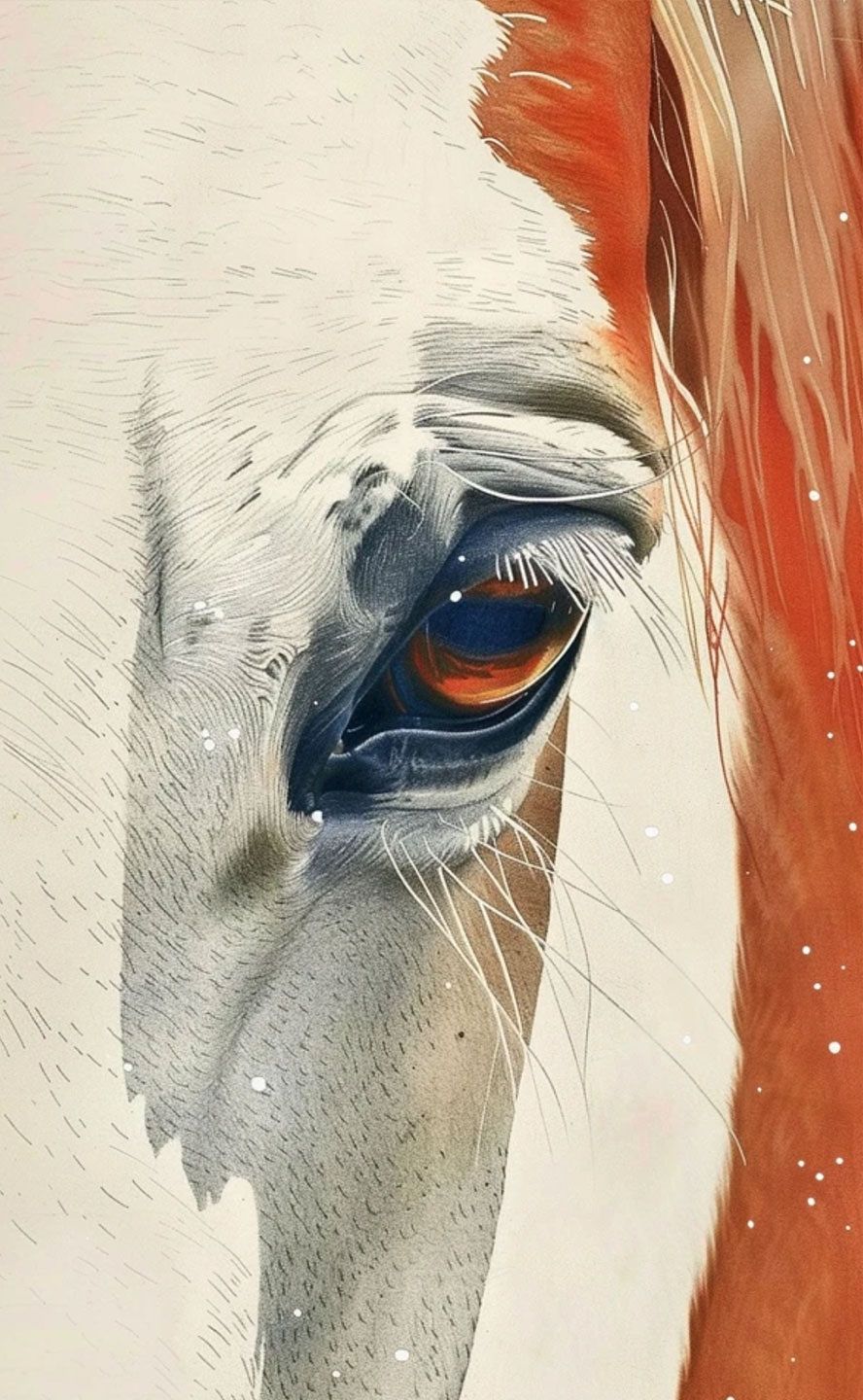

말들의 고요한 눈빛 닮았으면

새해엔 안나푸르나 험지 넘는

말들의 고요한 눈빛 닮았으면

내가 또다시 말을 만난 건 ‘취한 말들을 위한 시간’이란 영화 속에서였다. 이란과 이라크의 국경지대인 눈 덮인 산에서 밀무역에 가담해야 살 수 있는 사람들의 이야기다. 이 밀무역에 말이 동원되었다. 혹독한 추위를 견디기 위해 독한 술을 마시고 타이어를 등에 진 채 길도 없는 국경을 넘어가는 말들. 경비대에 발각되면 총알을 피해 눈 비탈을 굴러가야 하는 말들. 말을 끌고 가는 아이는 물론이고 내 눈에는 취한 말과 노새 역시 애처로웠다. 영화의 포스터에는 이런 글귀가 적혀 있었다. ‘눈이 내리고 길이 끊어지면 오빠는 취한 말을 끌고 국경을 넘습니다.’ 영화를 본 뒤 나는 슬퍼서 취했고 내가 앉아 있는 방바닥이 따스해서 부끄러웠다.

서너 해 전에는 네팔의 안나푸르나로 가는 험한 산자락에서 여러 말과 나귀, 노새를 만났다. 눈 쌓인 국경은 아니지만 등에 인간의 짐을 지고 고갯길을 넘어가고 있었다. 마방(馬房)꾼을 태우고도 가파른 계단을 올라가고 긴 출렁다리를 건너가고 있었다. 자동차가 갈 수 없는 산속 마을에 생활용품을 공급하기 위해서였다. 저녁 무렵 고갯마루의 마방에 도착한 뒤에야 짐을 풀고 등에서 아지랑이처럼 피어나는 땀을 말리며 여물을 먹는 말들의 눈을 오래 바라보았다. 다음 생이란 게 있다면 나도 마방꾼이 되어 그들과 함께하고 싶다는 생각이 간절하게 드는 밤이었다.

그래도 말띠여서 이런 경험을 바탕으로 해서 ‘말 머리를 돌리다’라는 우스꽝스러운 소설을 쓰고서 은근히 세상의 반응을 기다린 적도 있는데 역시나 허사였다. 꼭 그래서 하는 말은 아니지만 이젠 새해가 되어도 억지로 담배를 끊거나 술을 자제하겠다는 계획을 세우지 않기로 했다. 신년운세를 보는 일도 그만두었다. 겨울밤 고독과 외로움의 차이를 따지느라 밤을 새울 필요도 없었다. 생각해 보니 지난 60년 동안 억지로 되는 게 없음에도 매년 억지를 부렸다. 앞으로는 저 히말라야 고갯길을 넘어가는 말들의 고요한 눈을 조금이나마 닮았으면 좋겠다는 생각만 오래 했다.

김도연 소설가