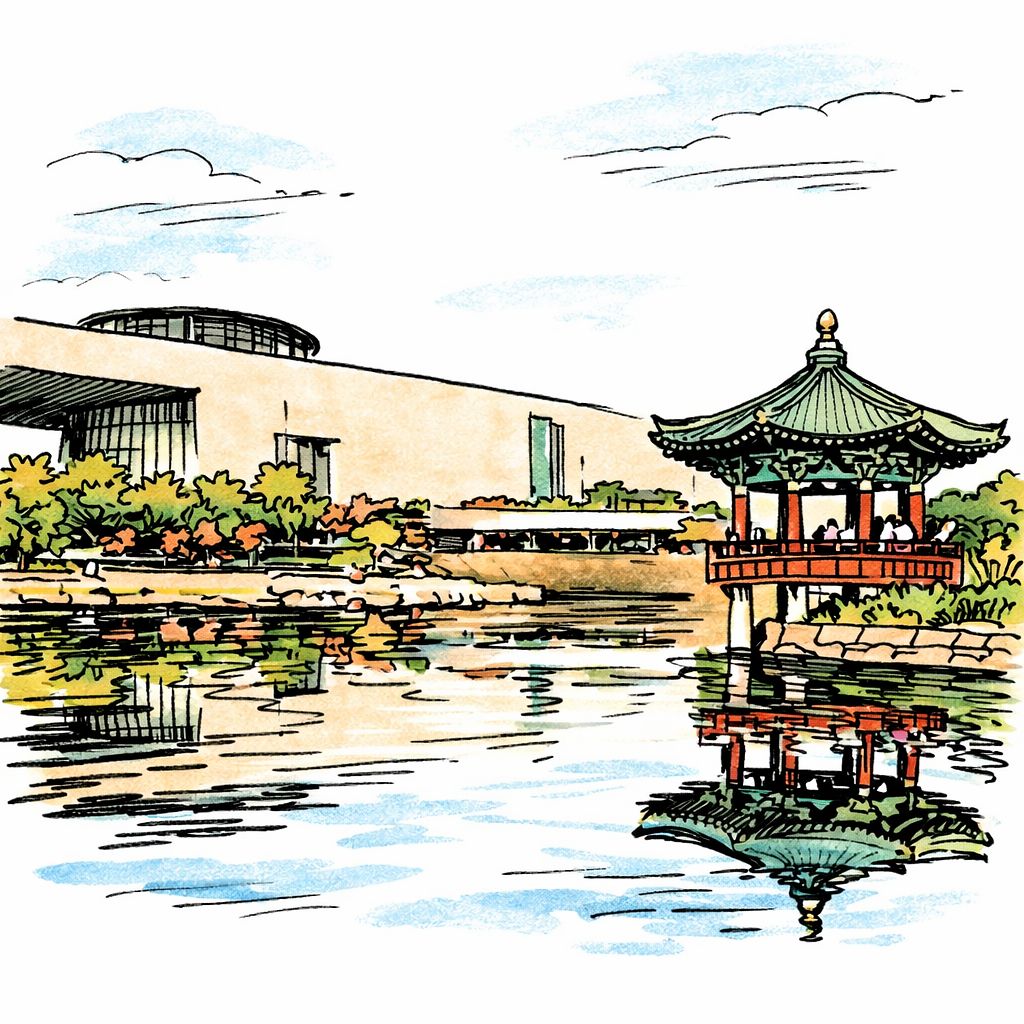

딸아이는 완전 한류에 매료되어 있었다. 미국 대학생의 한류는 짐작보다 훨씬 더 나가 있었다. 아니, 박물관이 뭐 볼 게 있다고 생각하며 덩달아 나도 국중박을 찾았다. 20년 만이다. ‘깜놀’, 카페 등 편의시설은 포화상태, 사람 구경하는 느낌이다. 사실 박물관을 자주 찾는 경우는 드물다. 전공자가 아니면 평생 한 번 찾는 경우가 대부분이라고 한다. 몰리는 이유가 재미있다. 전시를 보기도 하지만 ‘뮷즈(뮤지엄+굿즈)’를 사거나 인증샷을 위해 찾는다고 한다. 세련된 미디어 파사드도 한몫하고 있다. 무게중심이 이제 단순 유물 관람에서 벗어나고 있는 것이다.

그랬던 국중박이 이제 다음 단계로 도약할 수 있는 임계수치(critical mass)를 넘어섰다. 세계 톱 박물관 등극이 꿈이 아니다. 그러기 위해서는 경험하고 즐기기 위해 찾는 공간이 되어야겠다. 실제로 유럽이나 미국의 경우 박물관이 일종의 고급 사교 공간, 사회적 공간으로 변화하는 경향이 최근 들어 뚜렷해지고 있다. 그리고 이제 당신이 가볼 차례다. 가서 커피를 한잔해도 좋겠다. 박물관에서의 만남, 뭔가 품위 있고, 있어 보이지 않은가.