윤 전 대통령은 87년 민주화운동 이후 대통령 직선제가 도입된 것도 계엄 선포의 정당성 근거로 활용했다. 그는 “우리나라 선거 가운데 대통령 선거가 기간도 가장 길고 국민적 관심도 크다. 그만큼 직선 대통령의 민주적 정당성은 다른 선출직에 비해 무게가 다르다. 직선 대통령을 끌어내리기 위한 폭거는 자유민주주의 헌정질서를 파괴하는 것”이라고 말한 바 있다. 계엄 선포의 절차나 요건을 두고 위헌·위법 논란이 있더라도 정치적으로 책임질 문제이지 사법적으로 판단할 수 없다고 주장하는 것이다.

"국가에 충성하는 공무원 사병화"

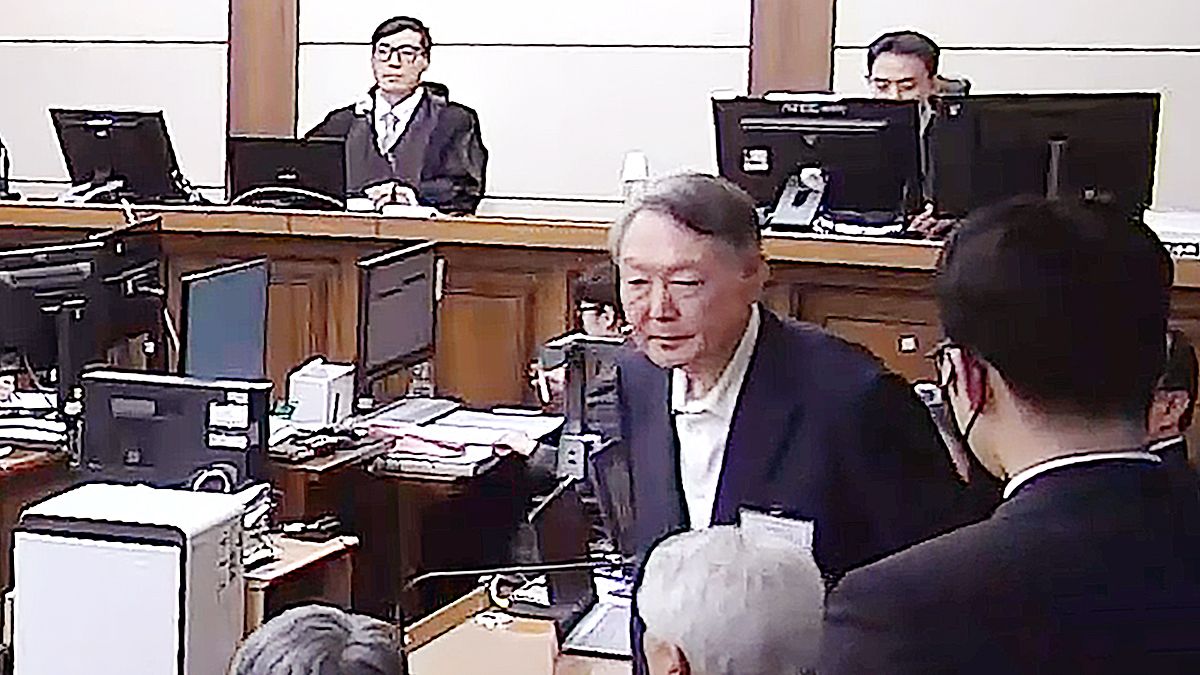

대통령 책무성 무겁게 본 1심 판결

87체제 곧 40년, 분권형 개헌해야

대통령 책무성 무겁게 본 1심 판결

이번 1심 판결의 취지는 윤 전 대통령만 새길 일이 아니다. 여당이 압도적인 다수 의석을 가진 이재명 정권, 그리고 앞으로 등장할 대통령 모두 명심해야 한다. 87년 체제가 벌써 40년 가까이 돼 가고 있다. 그러나 누가 대통령이 되느냐의 경쟁만 극심할 뿐 국가적 해법은 찾지 못하는 대결적 양당 체제가 이어지고 있다. 여대야소에선 일방적 국정 운영이 우려되고, 여소야대에선 국정 마비가 반복되고 있지 않나.

대선 때만 되면 정치권은 여야를 막론하고 분권형 개헌을 얘기하다 당선되고 나면 나 몰라라 하는 양태를 반복하고 있다. 이재명 대통령도 분권형 개헌을 공약했지만 정작 취임 후엔 뚜렷한 실행 계획을 내놓지 않고 있다. 느닷없는 비상계엄에서 보듯 여전히 한국 민주주의는 예상치 못한 돌발 사태가 언제 일어날지 모르는 위험을 안고 있다. 이번 판결이 한국형 대통령제가 한 단계 발전하는 계기가 되도록 관심을 쏟아야 하는 이유다.

김성탁([email protected])