“모호함의 자리를 끝까지 지켜보는 일, 그게 시 아닐까요”

지난 1일 출간된 시집 『영원이 미래를 돌아본다』(문학실험실)는 2016년 제2회 김현문학패 수상을 계기로 출간된 이제니 시인의 다섯 번째 시집이다. 문학실험실은 이인성 소설가·김혜순 시인·정과리 문학평론가 등이 2015년 설립한 출판사다.

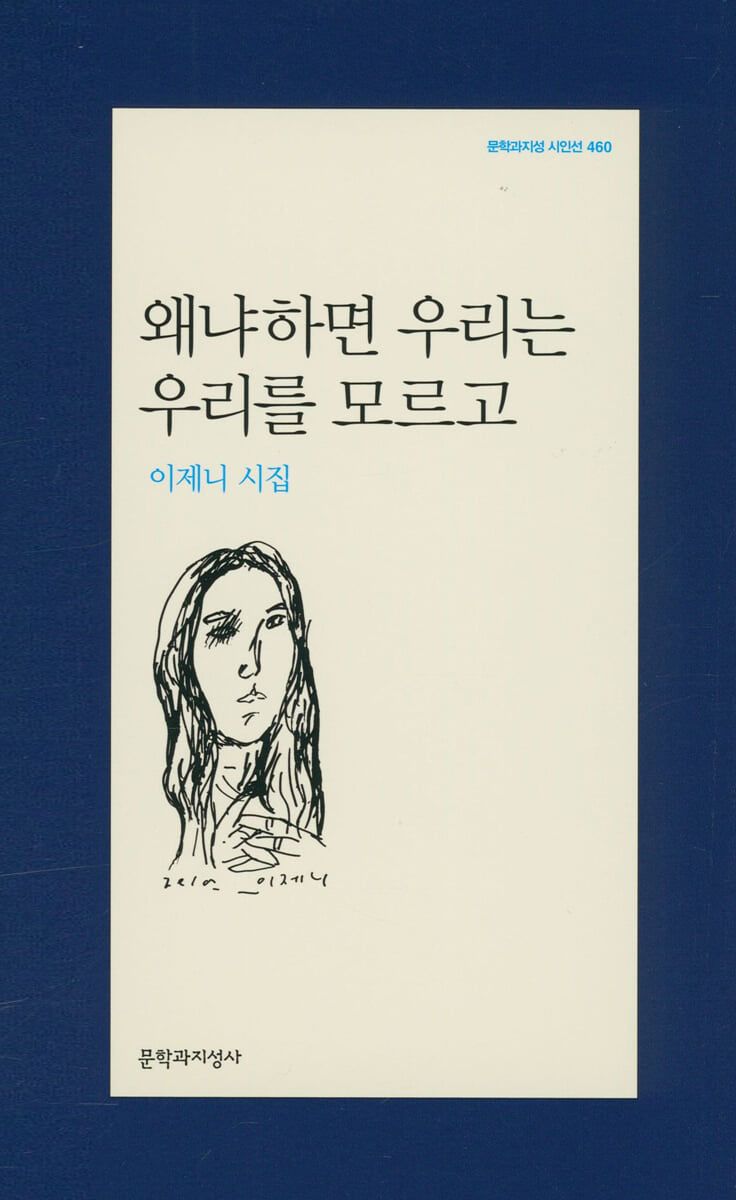

2008년 경향신문 신춘문예 시 부문 당선으로 활동을 시작한 시인은 올해로 시력(詩歷) 18년을 맞았다. 그간 『아마도 아프리카』(2010), 『왜냐하면 우리는 우리를 모르고』(2014), 『그리하여 흘려 쓴 것들』(2019), 『있지도 않은 문장은 아름답고』(2019)를 냈다. 이번 시집엔 수년 전 세상을 떠난 어머니에 대한 흔적 등 과거의 감각들을 가장자리로 불러냈다.

경계가 사라진 자리엔 내가 남는다. 지금 여기, 나의 몸이. 위의 구절 바로 다음으로 오는 문장은 이렇다. “하나의 몸으로 여러 개의 이름을 가진다는 것은 한없이 가벼워지는 일이어서” 현재의 나를, 과거와 현재와 미래의 기억이 감싸도는 형상이다. 그렇다면 상실도 슬픔에 가두지 않을 수 있다. “현재의 슬픔 역시도 하나의 단일한 감정이라기보다는, 여러 시간대의 감각이 겹쳐진 상태에 가깝”기 때문이다.

그럼에도 물리적인 시간은 흐르고, 우리 앞엔 미래가 놓인다. 시인은 “미래는 미지의 시간이 아니라, 우리가 지금 이 순간을 어떻게 살아가느냐에 따라 끊임없이 되돌아보게 되는 시간”이라고 했다. 지금을 충만히 살아갈 때, 과거와 미래를 돌볼 수 있다. 시인에게는 그것이 애도이고, 사랑이며, 존재의 방식이다.

모호한 감각을 글자로 붙잡을 수 있을까. 이 질문을 안고 한 문장씩 써내려가는 것이 이제니의 시 쓰기다. 언어는 불완전하기 때문에, 시인은 “언어가 세계를 왜곡하고 재해석하는 방식에 대한 끝없는 질문”을 건넨다. 세계를 짓다가, 허물거나 부정하기도 한다. 쓰기와 지우기를 반복하는 모호함을 통해 더욱 ‘정확한’ 언어를 찾아가는 것이다.

“저는 시를 쓸 때 특정한 주제나 결론을 미리 정해두지 않습니다. 하나의 단어나 문장이 떠오르면, 그 말이 다음 말을 불러내는 방식으로 시가 쓰입니다. 앞뒤 문장의 연쇄 반응으로 인해 하나의 문장이 하나로 고착되지 않기를 바라기 때문입니다.”

“말해질 수 없는 자리에서부터 시작되는 무엇을, 그럼에도 끝끝내 써나가는 일이란 무엇”일까.(산문집 『새벽과 음악』(2024)

2016년 5월, 이제니는 일기에 이렇게 적었다. 십년이 지난 지금 이제니 시인에게 이 질문을 돌려주었다. “시를 쓴다는 것은 어떤 모호함을 생략하거나 삭제하는 일이 아니라, 오히려 모호함이 존재할 수 있는 자리를 끝까지 지켜보는 일일지도 모릅니다.” 흘러가는 시간 속 끝내 모호할 뿐인 기억. 이것을 영원으로 불러내려는 그의 시도가 이 시집에 오롯이 기록되어 있다.

최혜리([email protected])