이재용 삼성전자 회장이 지난해 초에 이어 올해도 벽두부터 2년 연속으로 ‘위기론’을 꺼내 들었다. 지난해엔 반도체 실적 부진 속에서 ‘사즉생(死卽生)’ 각오를 독려했다면, 이번엔 인공지능(AI)발 반도체 초호황이 예견된 가운데 자만을 경계하고 기술 개발에 매진해야 한다는 경고 메시지다. 그것도 더 맵고 강렬한 ‘직설 화법’이었다.

25일 재계에 따르면 삼성그룹은 이달 20일부터 경기도 용인 삼성인력개발원에서 임원 대상 세미나를 진행 중이다. 다음 달 말까지 전체 2000여 명의 계열사 임원을 호출해 ‘정신 재무장’을 강조하는 자리다. 지난해엔 ‘삼성다움 복원을 위한 가치 교육’이라는 주제로 열렸다.

━

“연타석 얻어맞을 수 있다” 위기감

‘원천 기술을 확보한 미국, 무서운 기세로 밀어붙이는 중국 사이에서 잘하는 게 없다’는 지적도 담겼다. 실제로 교육 영상에는 고(故) 이건희 삼성 선대회장이 2007년 언급한 ‘샌드위치론’이 소환됐다. 미국·일본의 기술에 밀리고, 중국의 가격 공세에 밀려 설 자리를 잃을 수 있는 구조를 짚은 것이다. AI 시대에는 중국의 진격이 더 무섭다는 인식도 깔렸다.

━

“TV ‘세계 1위’ 빼앗기는 건 시간 문제”

이 회장의 메시지는 제3자가 내레이션하는 방식으로 전달됐다고 한다. 또 다른 참석자 B임원은 “영상을 통해 ‘숫자가 나아졌다고 자만할 때가 아니다. 경쟁력을 회복할 수 있는 마지막 기회’라는 이 회장의 현실 인식이 공유됐다”고 말했다. 삼성전자 관계자는 이에 대해 “사실상 이 회장의 신년사로 받아들이는 분위기”라고 말했다. 이어진 사장단 만찬도 무거운 분위기에서 마쳤으며, 특히 ‘숫자의 환상에 빠지지 말아야 한다’는 다짐이 나왔다고 한다.

━

숫자 착시 경계…사실상 이재용 신년 메시지

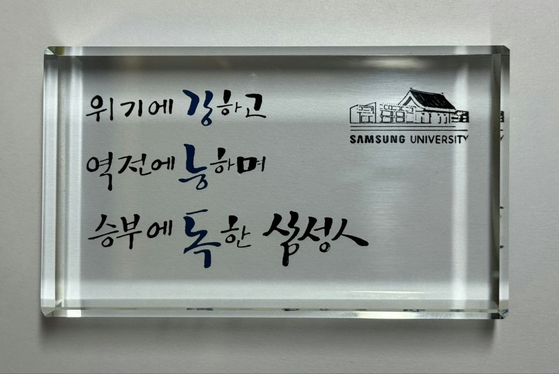

세미나에 참석한 임원들에게는 각자의 이름과 함께 ‘위기를 넘어 재도약으로’라는 문구가 새겨진 크리스털 패가 전달됐다. 지난해 크리스털 패에는 ‘위기에 강하고 역전에 능하며 승부에 독한 삼성인’이라는 메시지가 적혔다. 올해는 실행과 성과로 삼성의 저력을 다시 증명하자는 의미를 담았다는 평가다.

━

“초격차 회복, 관료주의 극복 과제”

김기찬 가톨릭대 명예교수는 “사법 리스크 등 경영환경 제약 속에서 이 회장은 수치와 관리 지표에 의존하는 경향을 보일 수밖에 없었다”며 “이 과정에서 조직의 도전 의지와 실험 문화가 위축된 측면이 있다. 이제는 숫자를 넘어 사람과 조직의 창의성을 얼마나 끌어올리느냐가 관건”이라고 강조했다.

이영근.김수민([email protected])