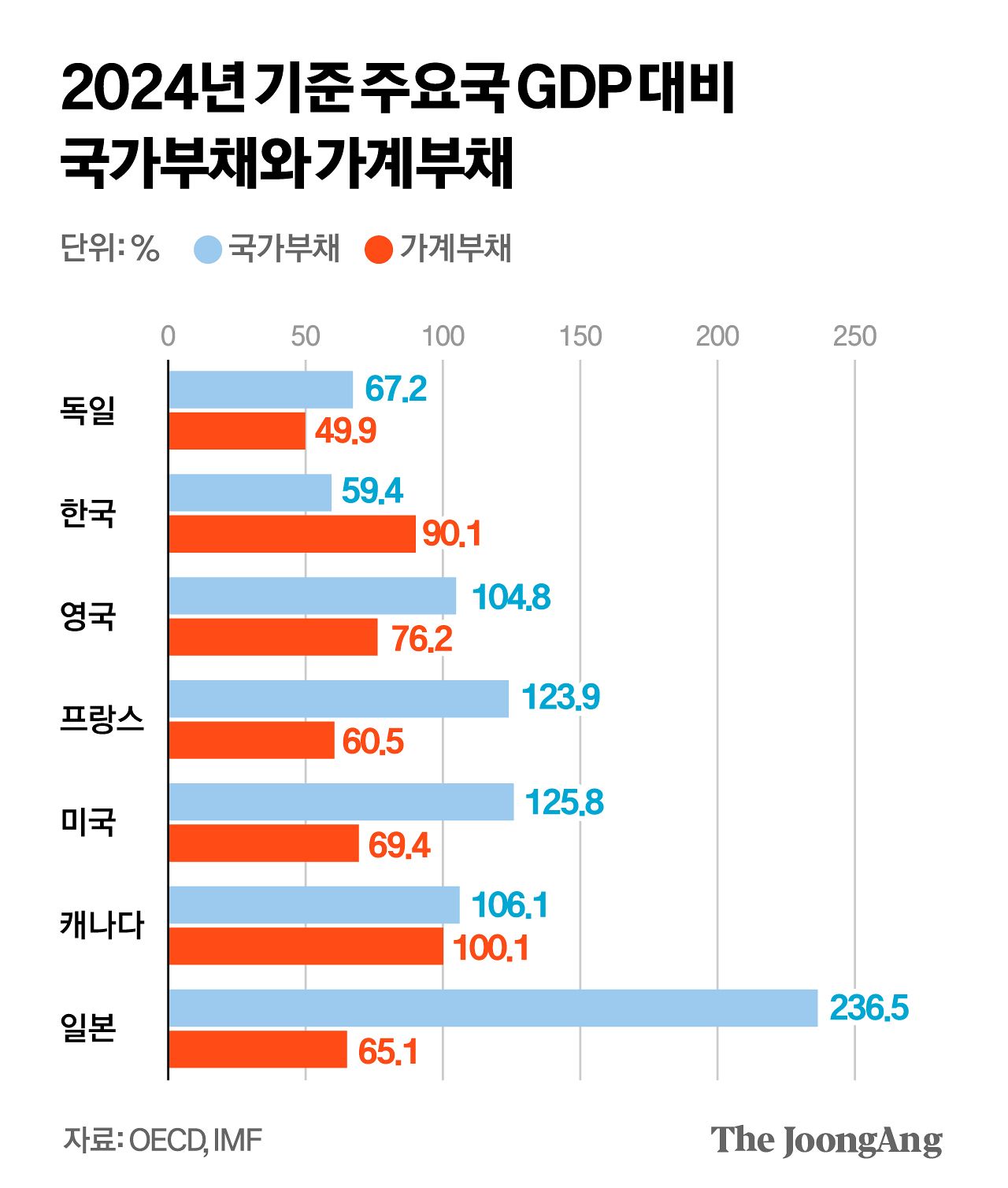

안타깝게도 우리나라 재정에 대해서도 비슷한 일이 진행 중이다. 1997년 IMF 구제금융을 받은 이후 우리나라는 강력한 국가부채 억제 정책을 펴왔다. 국가부채를 최대한 옥죄어 나라 살림살이를 유지하잔 목적에서다. 하지만 여기서도 굿하트의 법칙이 작동했다. 정부가 빚을 내지 않으려 허리띠를 졸라매니, 그 부족한 수요와 비용이 고스란히 민간, 특히 가계로 전가되었기 때문이다. 구체적 숫자를 보자. 2024년 기준 우리나라 국가채무는 같은 해 국내총생산(GDP) 대비 59.4% 수준이다. 그런데 같은 해 가계부채는 GDP 대비 90.1%에 달한다. 가계 빚이 국가 빚보다 많은 것이다. 더 큰 문제는 이게 우리나라만의 예외적 상황이란 점이다.

이렇듯 숫자는 거짓말을 하지 않지만, 숫자를 둘러싼 맥락은 언제든지 우리를 속일 수 있다. 그러니 숫자 자체를 비판적으로 읽는 걸 넘어, 숫자가 만들어지는 방식은 물론 숫자가 이용되는 방식까지도 비판적으로 읽는 태도를 견지해야만 숫자의 함정에 빠지지 않을 수 있다. 이것이야말로 진정한 숫자 읽기 방법이란 걸 기억해주신다면 긴 연재의 마무리로 여한이 없을 것 같다.