![노르웨이령 스발바르제도의 모습. 지구 온난화로 북극의 가치가 오르면서 중국과 러시아가 이곳에 눈독을 들이고 있다. [로이터=연합뉴스]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2026/01/30/d51a7bcd-1e31-4dac-8089-2c3b64284668.jpg)

영국 경제지 파이낸셜타임즈가 22일 북극에 대한 열강들의 경쟁을 다루며 쓴 표현이다. 19세기 제국주의 시대에 쓰인 ‘아프리카 쟁탈전(scramble for the Arctic)’에 빗댄 용어로, 북극이 새 제국주의 시대를 열 수 있다고 전망한 것이다.

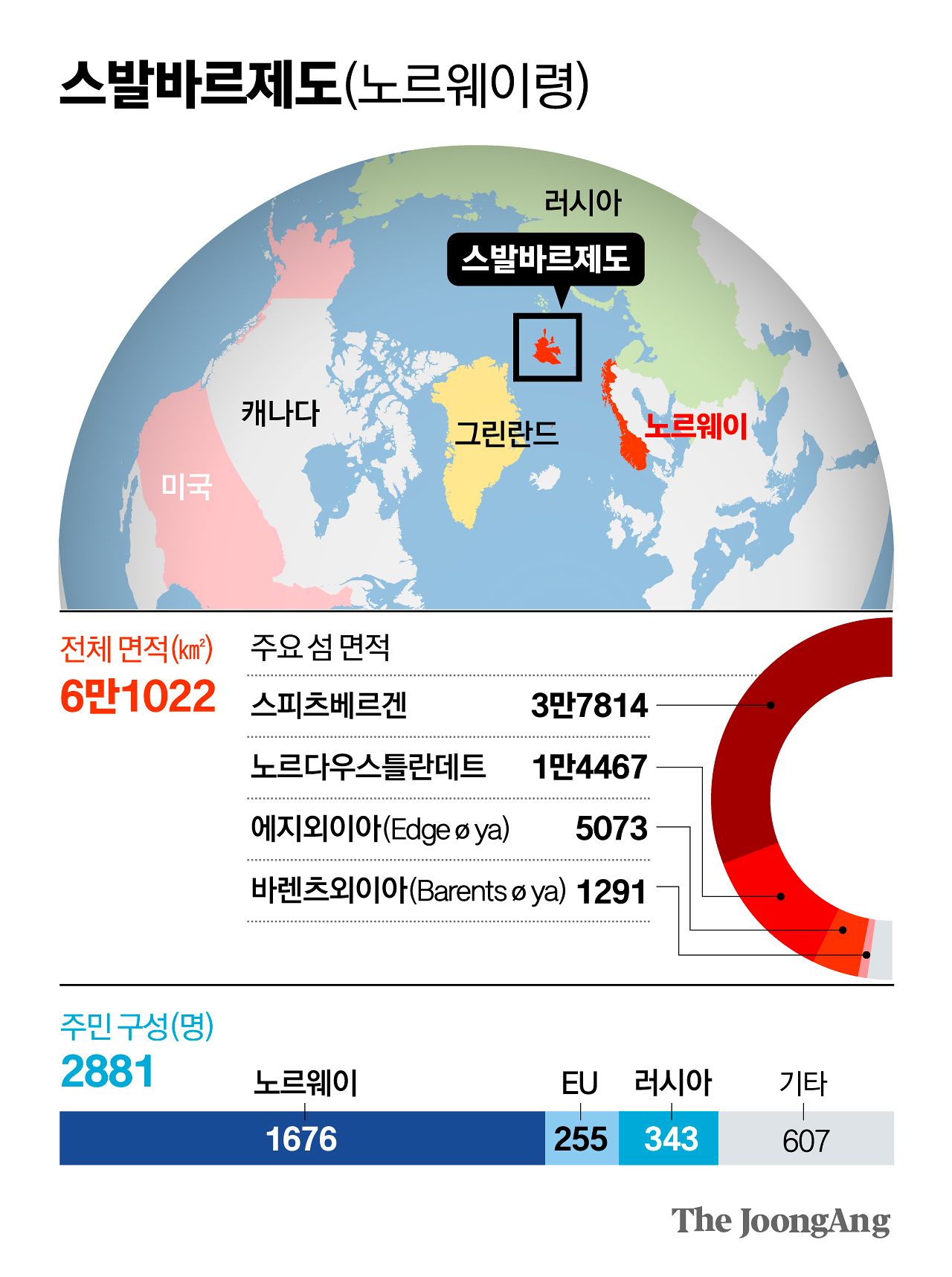

도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드 합병을 노리는 가운데, 이같은 분위기가 노르웨이령 스발바르제도로 번질 수 있다는 관측이 연이어 나오고 있다.

미국 워싱턴포스트는 23일 ‘중국은 북극에서 무엇을 하고 있나’라는 제목의 분석 기사를 통해 “중국은 북극을 ‘전략적 신개척지’로 지정했다. 시진핑 지도부는 미국의 군사 역량에 필적하려는 목표 아래 북극도 ‘확보해야 할 공간’으로 본다”며 스발바르제도 기지를 주요 거점 중 하나로 꼽았다. 앞서 2023년 미국 전략국제문제연구소(CSIS)는 “중국이 연구를 빌미로 스발바르 기지를 통해 스파이 활동을 할 수 있다”는 우려를 내놓기도 했다.

1920년 체결된 스발바르 조약의 독특한 성격도 한몫하고 있다. 한국을 비롯해 중국, 러시아 등 조약에 가입한 국가들은 이곳에서 자유로운 연구와 어업·광업·상업 활동이 가능하다. 중국, 러시아 등도 이를 내세워 진출하고 있다.

노르웨이도 보기만 하는 것은 아니다. 노르웨이 정부는 2023년 스발바르 지역 의회 투표권을 ‘직전 3년 동안 노르웨이 지자체에 등록됐던 자’로 제한해 외국인 거주자의 피선거권을 좁혔다. 또, 스발바르 대학(UNIS)와 노르웨이 과학기술대(NTNU) 등에서는 중국인 연구원이 추방되거나 프로젝트 참여를 배제하는 분위기가 강해졌다고 한다. 한편, 지난해 3월 러시아는 “노르웨이가 스발바르를 군사화한다”고 문제를 제기했고, 이에 노르웨이는 “스발바르는 노르웨이 영토”라며 반박하기도 했다.

유성운([email protected])