'나혼산' 5년 넘자 '충격'…"65세 이전 조기사망 위험" 최대 요인은

1인 가구의 '조기 사망' 위험이 가족과 함께 사는 다인 가구보다 뚜렷하게 높다는 연구 결과가 나왔다. 위험 증가에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 소득 문제였다.

질병관리청 국립보건연구원은 1일 이런 내용의 논문을 공개했다. 2006~2021년 한국의 국민건강보험공단 데이터(약 244만명), 영국의 바이오뱅크(약 50만명) 등 대규모 코호트 자료를 활용해 동·서양 1인 가구의 건강 위험을 분석했다.

혼자 사는 1인 가구의 증가는 전 세계적 추세다. 국가데이터처에 따르면 국내 1인 가구 비율도 2024년 36.1%에서 2050년 39.6%까지 올라갈 전망이다. 영양 불균형·사회적 관계 감소 등으로 이들의 건강 위험은 높은 편이지만, 사망 위험과의 관계를 따져본 대규모 연구는 부족한 편이다.

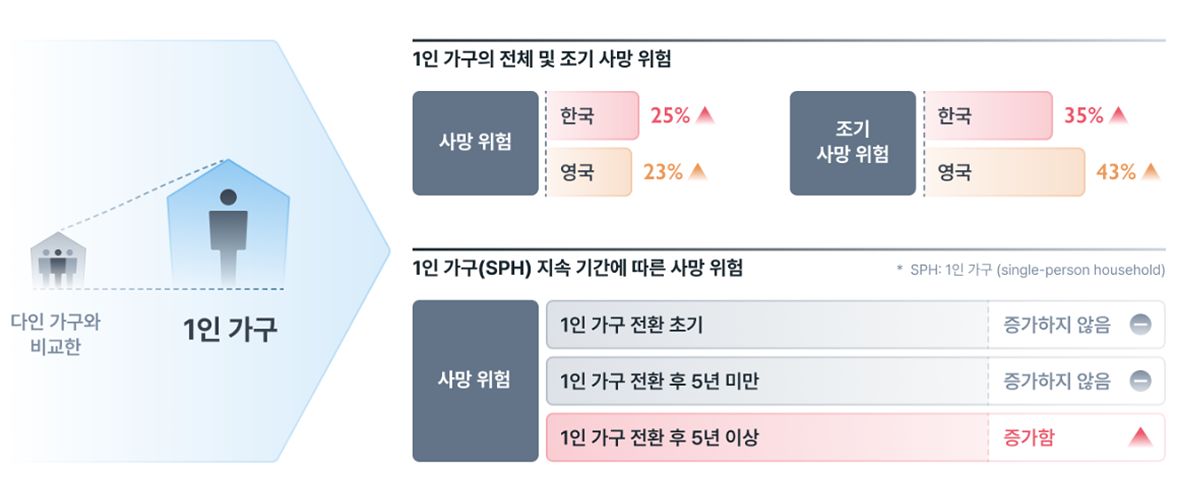

이 연구에 따르면 1인 가구의 전체 사망 위험(전 연령대 대상)은 다인 가구와 비교했을 때 한국인은 25%, 영국인은 23% 증가했다. 특히 65세 이전에 숨지는 조기 사망 위험의 증가가 훨씬 두드러졌다. 한국 1인 가구는 다인 가구 대비 35%, 영국 1인 가구는 43% 더 높은 것으로 분석됐다. 생활습관·암 등의 변수를 보정한 뒤에도 이러한 경향은 동일하게 나타났다.

1인 가구를 구체적으로 들여다보면 남성, 65세 미만, 저소득층에서 사망 위험이 높게 나왔다. 혼자 사는 기간에 따라서도 달라졌다. 1인 가구 전환 후 5년까진 유의미한 차이가 없었지만, 독거 생활 5년 이상인 그룹에선 사망 확률이 높아지는 경향이 뚜렷하게 나타났다.

반대로 생활습관 교정은 이들의 사망 위험을 크게 낮췄다. 비흡연·절주·규칙적 운동 등 건강한 생활습관을 모두 실천하는 1인 가구는 그렇지 않은 경우와 비교해 전체 사망 위험은 57%, 조기 사망 위험은 44% 각각 감소하는 것으로 나타났다. 생활습관 교정 효과는 다인 가구보다 1인 가구에서 더 컸다.

논문은 저명한 국제 학술지인 'Mayo Clinic Proceedings'에 게재될 예정이다. 서울성모병원·성빈센트병원 등 공동연구팀이 국립보건연구원 지원을 받아 연구를 진행했다.

남재환 국립보건연구원장은 "이번 연구는 독거로 인한 고립, 생활 습관 악화 등이 건강의 핵심 변수임을 과학적으로 입증했다는 의의가 있다"면서 "건강한 생활습관의 실천만으로 독거로 인한 건강 취약성을 상당히 극복할 수 있음을 보여줬다"라고 밝혔다.

정종훈([email protected])