‘NO 굿즈’여도 좋다...국내 최초 비문학 도서전 ‘완판’된 이유

" 굿즈 따윈 필요 없어, 좋은 책만 있다면! "

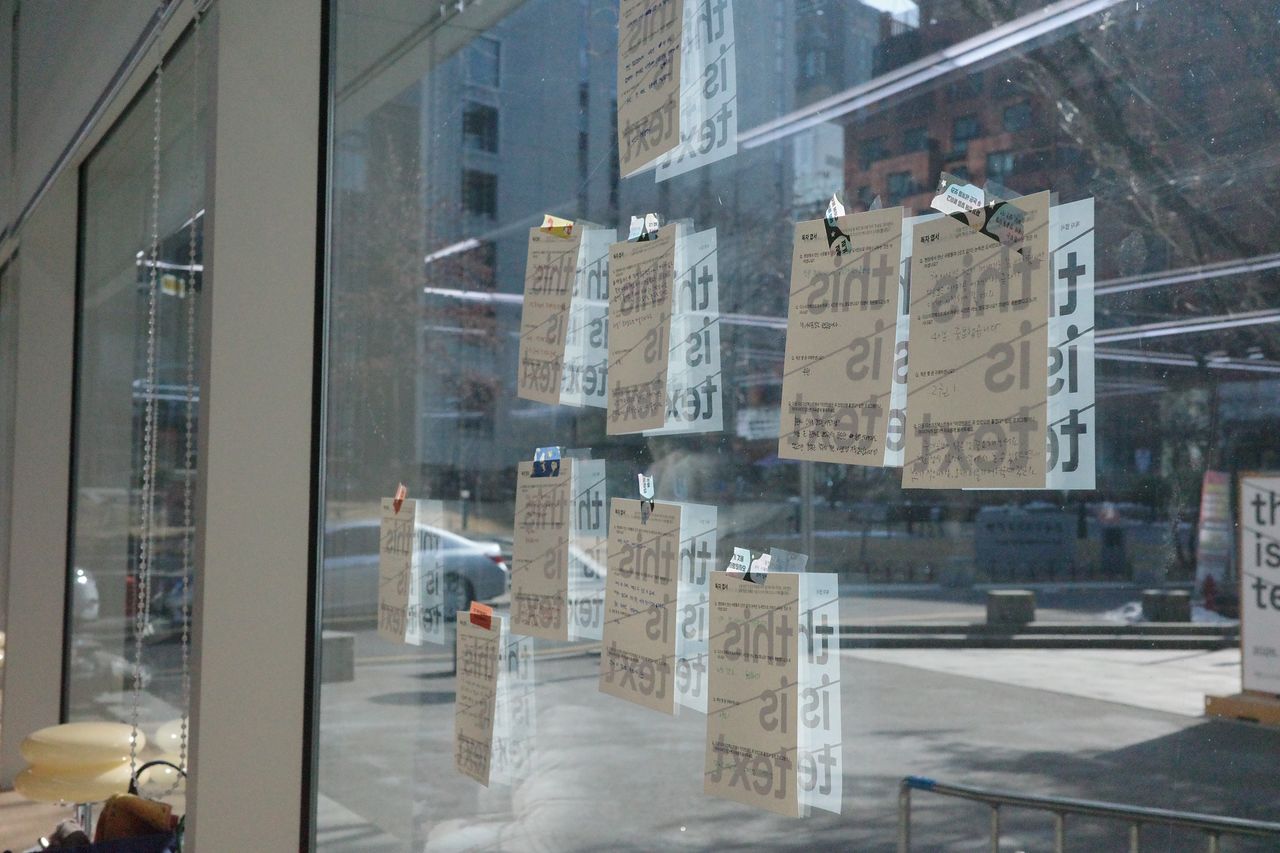

1일 서울 중구 알라딘 빌딩 1층에서 열린 국내 최초 비문학 도서전 ‘디스이즈텍스트’(this is text)에 방문한 한 독자가 남긴 후기다. 30평 남짓한 도서전 공간을 채운 16개 출판사의 매대 위엔 비문학 책들이 놓였다. 굿즈는 물론, 문학 도서도 없었다. 주최사는 참여 출판사를 모집하며 “사회과학, 자연과학, 예술, 철학, 역사 분야 인문교양 단행본만 판매 가능”하다고 명시했다. 현장엔 마티·오월의봄·이김·이음·힐데와소피·아르테·두번째테제 등 비문학 출판사 16곳이 참여했다.

‘굿즈’와 ‘문학’은 최근 출판계에서 빼놓을 수 없는 키워드다. 사전 예매 단계에서 매진된 지난해 서울국제도서전은 키링·티셔츠·책갈피 등 ‘굿즈’의 영향력을 확인할 수 있었던 현장이었다. 교보문고, 예스24 등 서점은 지난해 베스트셀러 트렌드를 꼽으며 “한강 작가의 노벨문학상 수상 이후 높아진 문학의 영향력”을 이야기했다.

출판사 이김의 편집자인 김미선 디스이즈텍스트 사무국장은 “출판사를 알리기 위해 여러 도서전을 다녔고 큰돈을 들여 큰 공간을 신청하고 꾸미기도 했다. 그러나 관람객들은 적은 자본으로 만들어진 굿즈가 놓인 심심한 부스는 쉽게 지나쳤다”고 했다.

그는 지난해 도서전을 거치며 동료 편집자들과 이런 질문을 했다. “독립출판물이나 아트북을 위한 페어는 있는데, 이런 (비문학) 텍스트가 이질적으로 느껴지지 않는 곳은 왜 없을까?” 문제의식에 공감한 출판사 이김과 힐데와소피의 편집자들은 인문교양 출판사를 위한 도서전을 따로 기획하기로 했다.

협소한 공간에 사람이 붐비지 않도록, 하루에 5회차로 나누어 운영했다. 한 회차를 70분으로 제한하고 60명만 들어갈 수 있도록 했다. 독자와의 대화를 유도하기 위해 출판사 관계자들이 직접 만든 ‘독서카드’도 구비해뒀다. 부스에 방문한 독자가 ‘내 생각이 틀릴 수도 있다는 걸 알려주는 책’ ‘만드는 데 공을 많이 들인 책’ ‘너무 아름다워서 눈물이 나는 과학책’ 등이 적힌 독서카드를 고르면 이에 해당하는 책을 추천해주는 식이다.

정보의 습득 경로가 책에서 웹으로, AI(인공지능)로 넘어간 시대에 비문학은 계속해서 독자를 만날 수 있을까. 김 사무국장은 “검색으로 얻은 정보는 내 생각이 아니지만, 책을 읽으며 저자의 사유를 따라가고 스스로 답을 찾는 과정은 내면에 흔적을 남긴다. 의도적으로 느리고 ‘비효율적인 읽기’를 통해 더 나은 나를 만나고자 하는 독자의 니즈는 계속 존재할 것”이라며 “내년에도 도서전을 운영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

최혜리([email protected])