법인택시 단체인 전국택시운송사업조합연합회(이하 택시연합회)는 2일 현대차와 카카오모빌리티, 오토노머스A2Z, 휴맥스모빌리티 등과 함께 ‘법인택시 면허’ 기반 자율주행 전환을 위한 업무 협약을 체결했다. 협약의 골자는 국내 자율주행 기술과 인프라를 바탕으로 택시 면허 기반의 자율주행 서비스를 만드는 것이다. 구체적으로 자율주행 택시 호출 플랫폼과 관제 시스템을 구축하고, 차량관리와 사고 조사 체계 등을 마련한다는 내용이 담겼다. 이번 협약은 택시업계가 지난해 9월 플랫폼·자율주행 업계에 제안하면서 시작됐다.

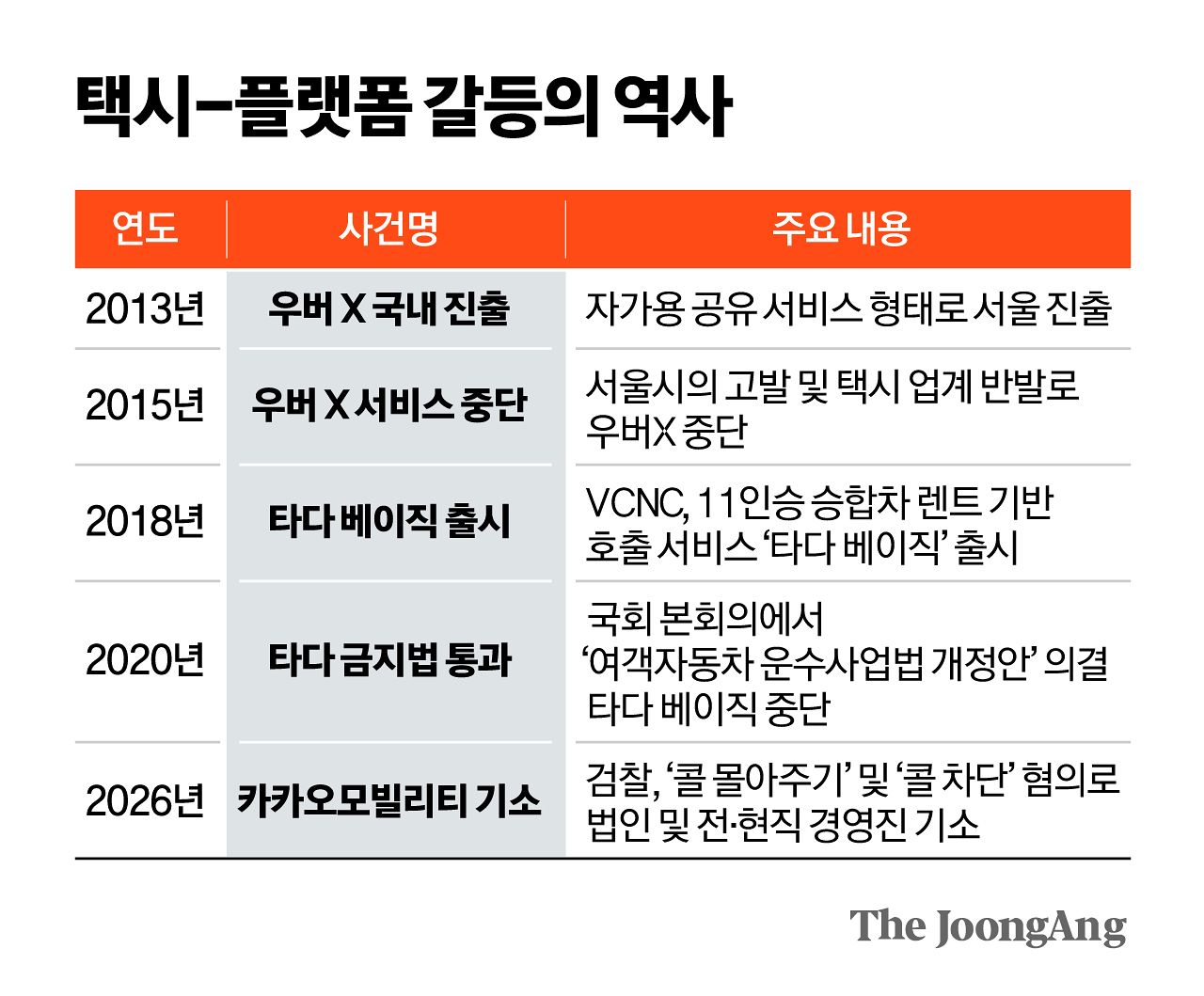

2010년대 이후 한국은 기술 기업들이 운송서비스 혁신에 뛰어들 때마다 택시업계 극렬한 반대에 부딪혀 퇴출되면서 ‘모빌리티 혁신의 무덤’이라고까지 불렸다. 2013년에 국내에 진출한 승차공유 서비스 우버는 2015년에 퇴출됐다. 2018년 쏘카가 선보인 기사 포함 렌터카 서비스 ‘타다’는 2020년 3월 이른바 ‘타다금지법’(여객자동차법 개정안) 국회 통과 직후 서비스를 접었다. 국내 1위 택시 호출 플랫폼 카카오모빌리티도 ‘콜 차단하기’ 등으로 당국의 수사를 받는 탓에 제한된 서비스만 하는 상황이다.

다만 택시 면허를 활용해 자율주행 택시를 운영한다는 방안에 회의적인 시각도 있다. 한 국내 모빌리티 업계 관계자는 “택시 면허로 자율주행 택시를 운영하면 비용이 많이 들어 현실성이 떨어진다”며 “자율주행으로 렌터카·대리운전 시장도 업권을 침해받는 상황인데, 택시만 재산권을 보장해주는 것도 논리에 맞지 않는다”고 지적했다.

서지원.김민정([email protected])