“HBM 다음은 HBF…삼성전자·SK하이닉스 주도권 쥘 수 있다”

김 교수는 3일 서울 중구 프레스센터에서 열린 발표회에서 “HBM만으로는 AI 발전 속도를 따라가기 어렵다. 더 큰 용량의 새로운 메모리가 필요하다”며 “2038년쯤 HBF 수요가 HBM을 넘어설 것”이라고 말했다. 텍스트·이미지·영상·음성 등 다양한 정보를 동시에 처리하는 멀티모달 AI 확산으로 연산 수요가 급증하면서, HBM 용량만으로는 한계가 있다는 설명이다. 실제 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 정부에 공급을 약속한 그래픽처리장치(GPU) 26만대를 운용하려면 HBM은 약 208만대가 필요하다.

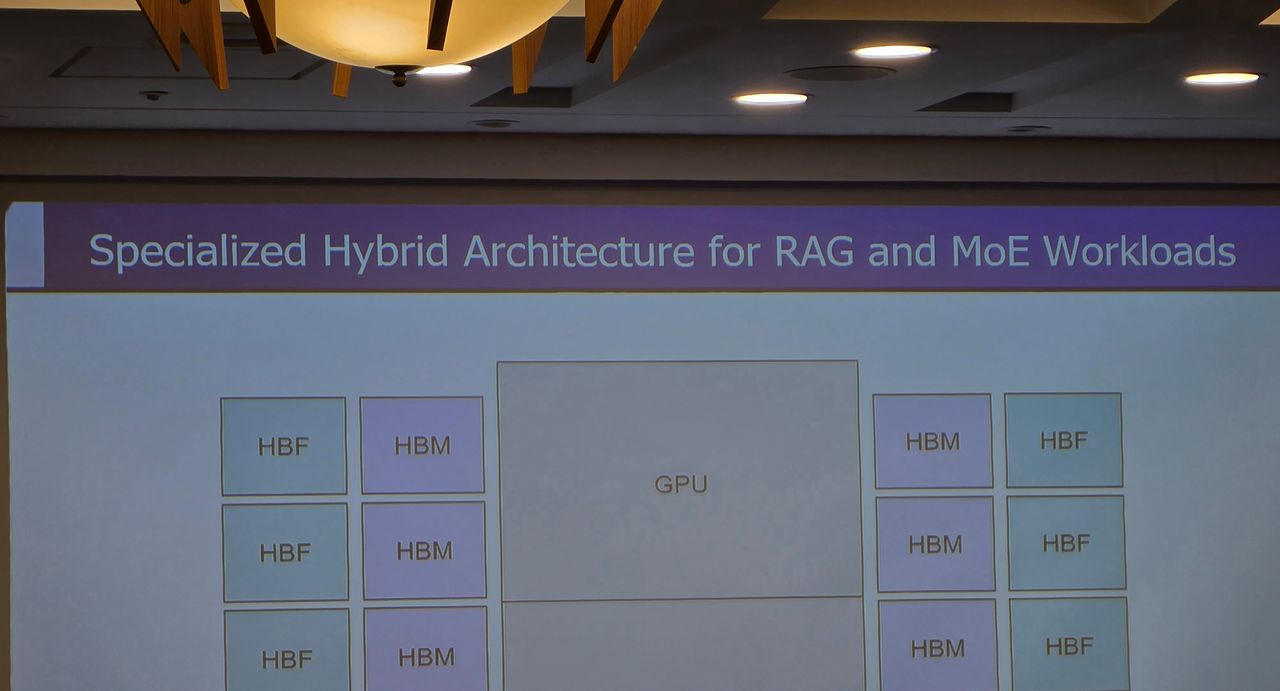

HBM이 휘발성 메모리인 D램을 수직으로 쌓은 구조라면, HBF는 비휘발성 메모리인 낸드플래시를 적층한 방식이다. 속도는 HBM보다 느리지만 용량은 약 10배 크다. 김 교수는 두 기술을 각각 ‘책장’과 ‘도서관’에 비유했다. 그는 “시험을 볼 때 책장은 바로 옆에서 빠르게 꺼내 쓸 수 있고, 도서관은 훨씬 많은 정보를 담고 있다”며 “HBF는 속도보다 대용량이 강점”이라고 설명했다.

김 교수는 HBF 상용화 시점을 2027년 말~2028년으로 예상했다. SK하이닉스는 내년 양산을 목표로 개발을 진행 중이며, 삼성전자도 내부적으로 HBF 독자 개발을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 샌디스크는 지난해 7월 HBF 기술 자문위원회를 꾸리고 경쟁에 가세했다. 김 교수는 “HBM에 이어 HBF에서도 한국 메모리 제조사가 주도권을 잡아야 AI 시장에서 영향력을 유지할 수 있다”고 강조했다.

이영근([email protected])