"몸이 3개였어야 했다" 응급실 사투…이국종도 애도한 그의 죽음

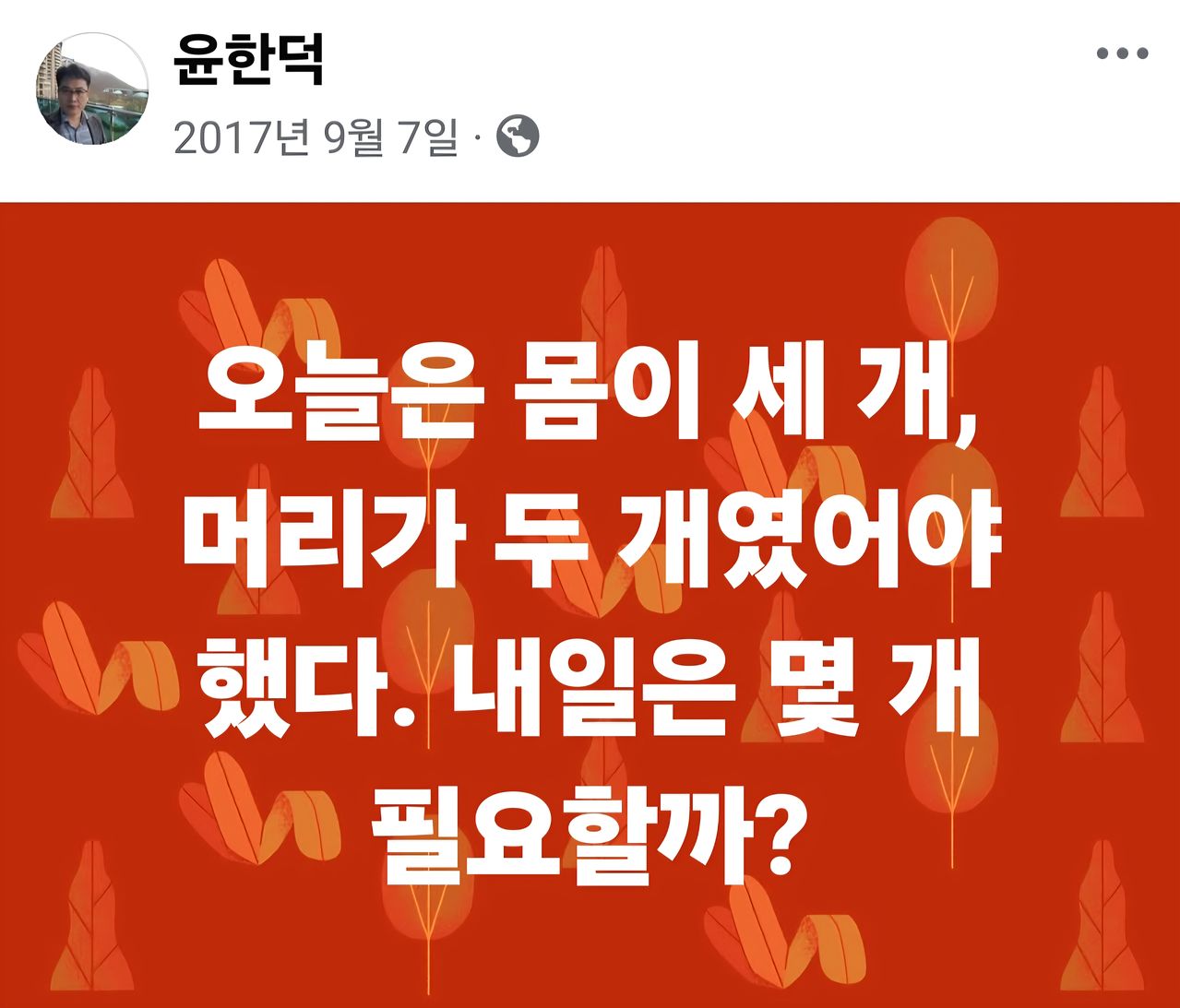

2019년 2월 4일, 설을 하루 앞두고 응급실을 지키다 과로로 순직한 고(故) 윤한덕 국립중앙의료원 중앙응급의료센터장(당시 50세)이 생전 페이스북에 남긴 글이다. 응급의료 현장에서 하루하루가 얼마나 숨 가쁘게 흘러갔는지를 보여준다. 이를 본 동료들은 "무리하지 말라", "쉬어라"는 걱정 어린 답글을 남겼다. 그러나 이런 바람은 끝내 지켜지지 않았다.

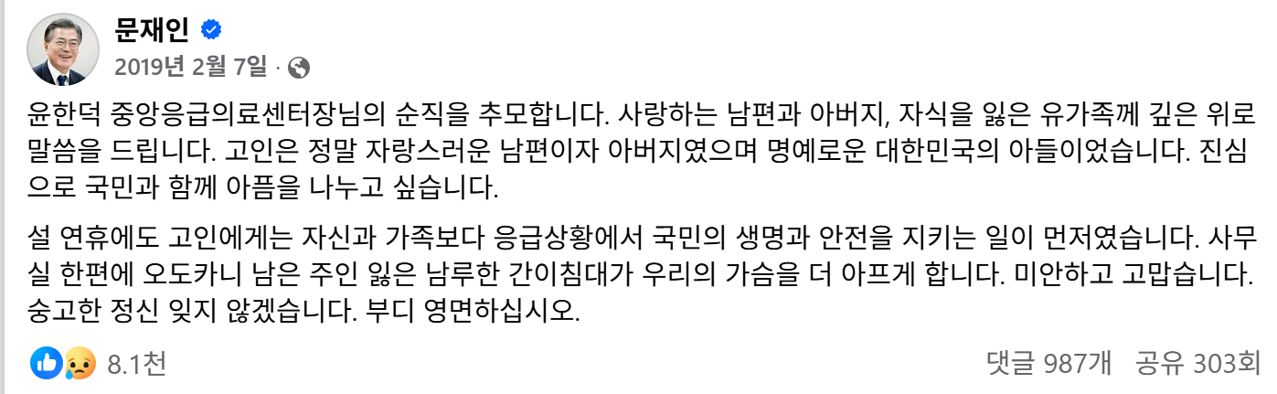

윤 센터장의 한평생 꿈은 응급환자가 제때 필요한 진료를 받을 수 있는 환자 중심 응급의료체계를 구축하는 것이었다. 그러나 그가 세상을 떠난 지 7년이 지난 지금도 이 과제는 여전히 풀리지 않았다. 올해 응급의학과 전공의 지원율은 66%에 그치는 등 인력난이 계속되고 있고, 환자가 치료받을 병원을 찾지 못해 거리를 떠도는 이른바 '응급실 뺑뺑이' 현상도 사라지지 않고 있다.

채혜선([email protected])