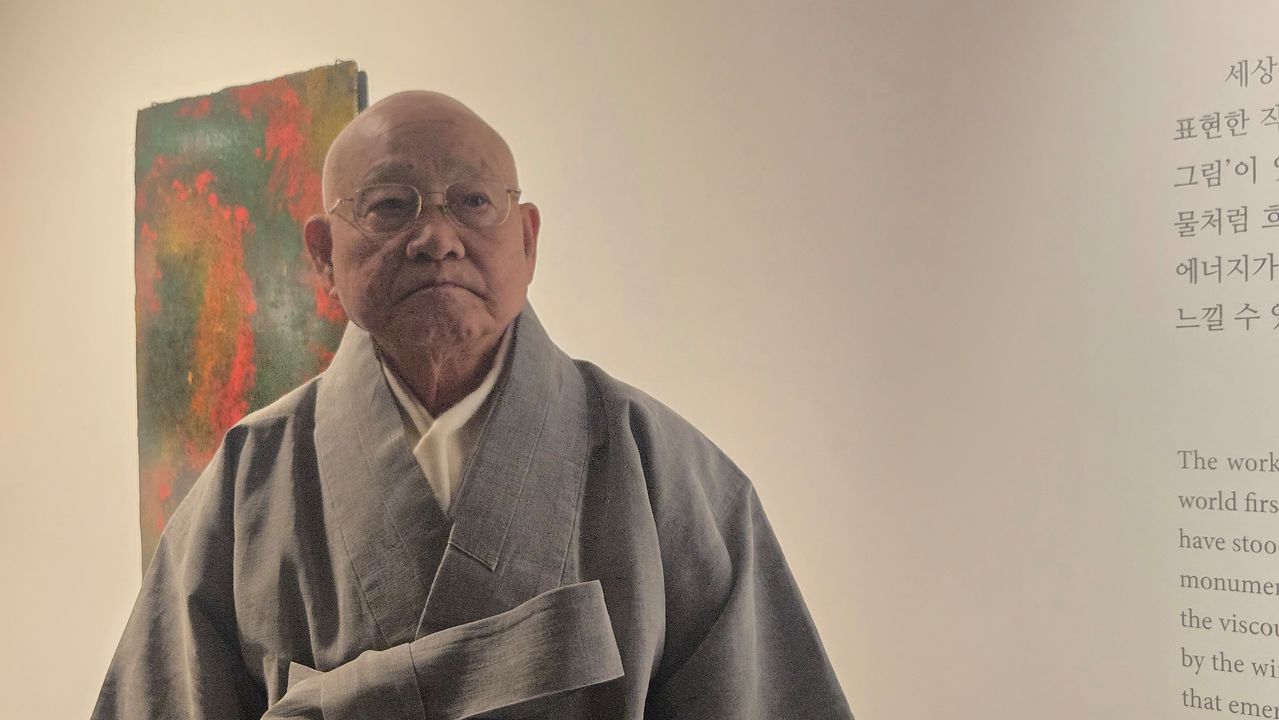

경기도박물관이 30주년을 맞아 특별전 ‘성파선예(性坡禪藝) : 성파 스님의 예술세계’(2월 10일~5월 31일, 무료 관람)를 개최한다. 전시 개막을 하루 앞둔 9일 경기도 용인시의 경기도박물관에서 기자간담회가 열렸다. 대한불교조계종의 최고 지도자인 종정 성파 스님은 선(禪)의 깨달음을 화폭에 펼쳐냈다. 세상에서는 그걸 ‘예술’이라 부르고, 정작 성파 스님은 “예술이 어디 따로 있나. 그냥 내 삶의 발자취”라고 잘라 말한다.

6m 수중회화 등 150점을 선보이는 ‘성파선예’의 전시는 총 4부로 구성된다. 1부의 주제는 ‘영겁(永劫)’이다. 불교에서는 우주가 생겨나 소멸하는 한 주기를 1겁(劫)이라고 부른다. 또 이렇게도 비유한다. 사방 40리(약 16km)나 되는 거대한 바위가 있다. 하늘에서 선녀가 100년에 한 번씩 내려온다. 그리고 아주 부드러운 비단 옷자락으로 그 바위를 살짝 스치고 지나간다. 그로 인해 바위가 닳아 없어지는 시간, 그걸 1겁이라고 부른다.

그러한 1겁이 셀 수 없을 만큼 많을 때, 우리는 그걸 ‘영겁’이라고 부른다. 그러니 영겁은 이 우주의 시작 없는 시작이자 끝없는 끝이다. 다시 말해 이 세계의 궁극적 바탕이자 근원이다.

전시장 입구에는 미륵불 작품이 서 있었다. 불교에서 석가모니 부처의 뒤를 이어 56억7000만년 후에 이 땅에 온다는 미래불이다. 안으로 들어서면 빅뱅 직후 이 우주 어딘가에서 벌어졌을 법한 광경이 작품마다 펼쳐진다. 암흑의 옻판 위에서 태어나고 있는 우주의 풍광이다.

불교식으로 말하면 ‘영겁’은 ‘공(空)’이다. 이어지는 2부 전시의 주제는 ‘니가내다’이다. 불교식으로 말하면 ‘색(色)’이다. 성파 스님은 나와 상대를 둘로 보고, 끝없이 싸우고 갈등하는 우리를 향해 이렇게 말한다. “나의 바탕은 영겁이고, 너의 바탕도 영겁이다. 그래서 너와 내가 둘이 아니다. 나의 본질이 너의 본질과 하나로 통한다. 그러니 니가 내다! 내가 니다!” 성파 스님이 내놓은 거대한 불이성(不二性)의 이치가 작품을 관통한다.

2부 전시장 입구에는 삼천불이 앉아 있다. 과거와 현재, 그리고 미래를 상징하는 삼천 개의 불상이 관객을 맞는다. 물속에 비친 모습, 거울에 비친 모습 등을 통해 우리가 살고 있는 온갖 인간 군상을 표현한다. 성파 스님은 그 모든 군상을 향해 말한다. “니가 내다!”

성파 스님이 이번 전시에 사용한 옻칠은 매우 각별한 소재다. 불에도 강하고, 물에도 강하고, 벌레에도 강하다. 실제 성파 스님은 몇몇 작품들을 아예 물속에 담근 채 전시했다. 성파 스님은 “제아무리 피카소 작품이라고 해도 물속에 담글 수는 없거든. 그런데 옻칠 작품은 물속에 한 달간 넣어두어도 괜찮다”며 “옻칠은 옛날부터 불교 집안에 전해져 내려오는 전통적 미술 재료다. 이걸 현대에 걸맞게 되살리고자 했다”고 말했다.

3부 ‘문자반야-글자 너머’와 4부 ‘일체유심조-마음대로’에서는 성파 스님의 자유자재한 내공이 고스란히 드러난다. 스님은 굳이 붓을 들지 않는다. 대신 바람에 날리고 물에 흘리면서, 자연이 자연을 그리는 자연의 화법을 작품에 담는다. 가장 자연스럽게, 마음 가는 대로. 일체유심조다.

그래서일까. 성파 스님의 작품에는 ‘평상심’이 스며 있다. 성파 스님은 웃으며 “나는 그림을 배운 적이 없다. 그림을 그리는 사람으로 출발하지도 않았다. 나는 도 닦는 사람이다. 도 닦는 사람이 그린 그림을 내놔 봐라”고 말했다. 그래서 미술계에서는 성파 스님의 작품을 ‘선예(禪藝)’라고 부른다. 우주의 본질과 현상을 관통하는 선의 맛이 작품에 오롯이 배어있기 때문이다.

기존의 화법에 갇히지 않는 성파 스님의 화풍을 무엇이라 불러야 할까. 바둑에는 ‘우주류’라는 기풍이 있다. 어쩌면 우리는 성파 스님의 화풍을 ‘우주풍’이라고 불러야 하지 않을까.

백성호([email protected])