"웁스!" 브리트니, 3000억 수준 저작권 통매각…무슨 일

미국의 팝스타 브리트니 스피어스가 저작권 등을 포함한 음악 관련 권리를 대규모로 일괄 매각했다고 미국 뉴욕타임스(NYT)와 연예매체 TMZ가 10일(현지시간) 보도했다.

NYT는 소식통을 인용해 스피어스 측이 뉴욕에 기반을 둔 음악·마케팅 전문업체 프라이머리 웨이브에 카탈로그 권리를 넘겼다고 보도했다.

━

카탈로그란…저작권·실연권 묶은 ‘음악 자산’

다만 구체적인 금액이나 세부 계약 조건은 확인되지 않았다고 NYT는 덧붙였다.

TMZ는 이번 거래 규모가 2023년 저스틴 비버가 저작권을 매각했을 당시와 비슷한 수준일 것으로 추정했다. 비버는 당시 2억 달러(현재 약 2911억원)에 카탈로그 권리를 넘긴 바 있다.

━

‘한 번에 현금화’ 확산하는 팝 시장

노벨문학상을 받은 ‘포크계의 전설’ 밥 딜런을 비롯해 ‘록의 대부’ 브루스 스프링스틴, 배우 겸 가수 저스틴 팀버레이크, ‘라틴팝의 여왕’ 샤키라 등도 이미 카탈로그를 매각했다.

━

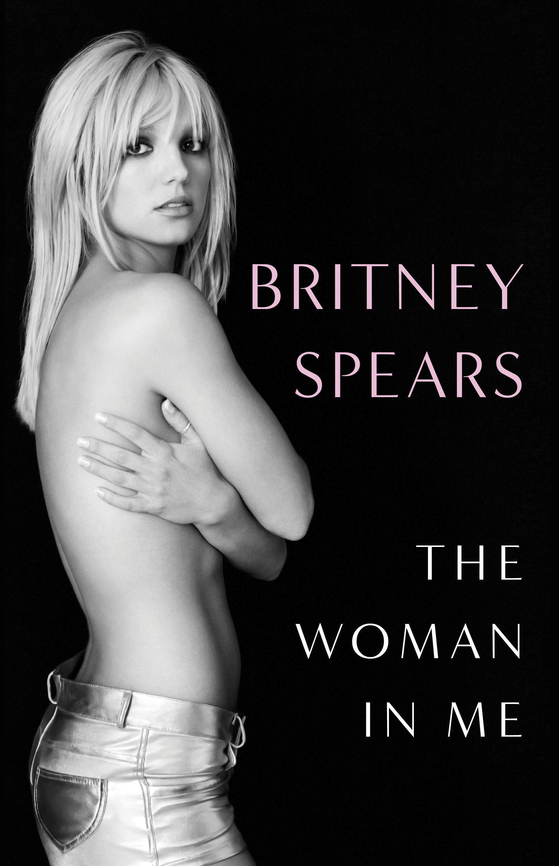

‘한때 마돈나’ 스피어스…전성기 뒤 긴 공백

하지만 이후 약물 문제와 가족과의 갈등, 각종 소송과 기내 소동 등 논란이 이어지며 2000년대 후반부터 활동이 크게 줄었다. 2016년 정규앨범 ‘글로리’를 발표한 뒤에는 사실상 음악 활동을 중단한 상태다.

스피어스는 2024년 인스타그램에 “나는 절대 음악계로 돌아가지 않을 것”이라고 적었고, 지난달에는 “다시는 미국에서 공연하지 않겠다”고 밝히기도 했다.

한영혜([email protected])