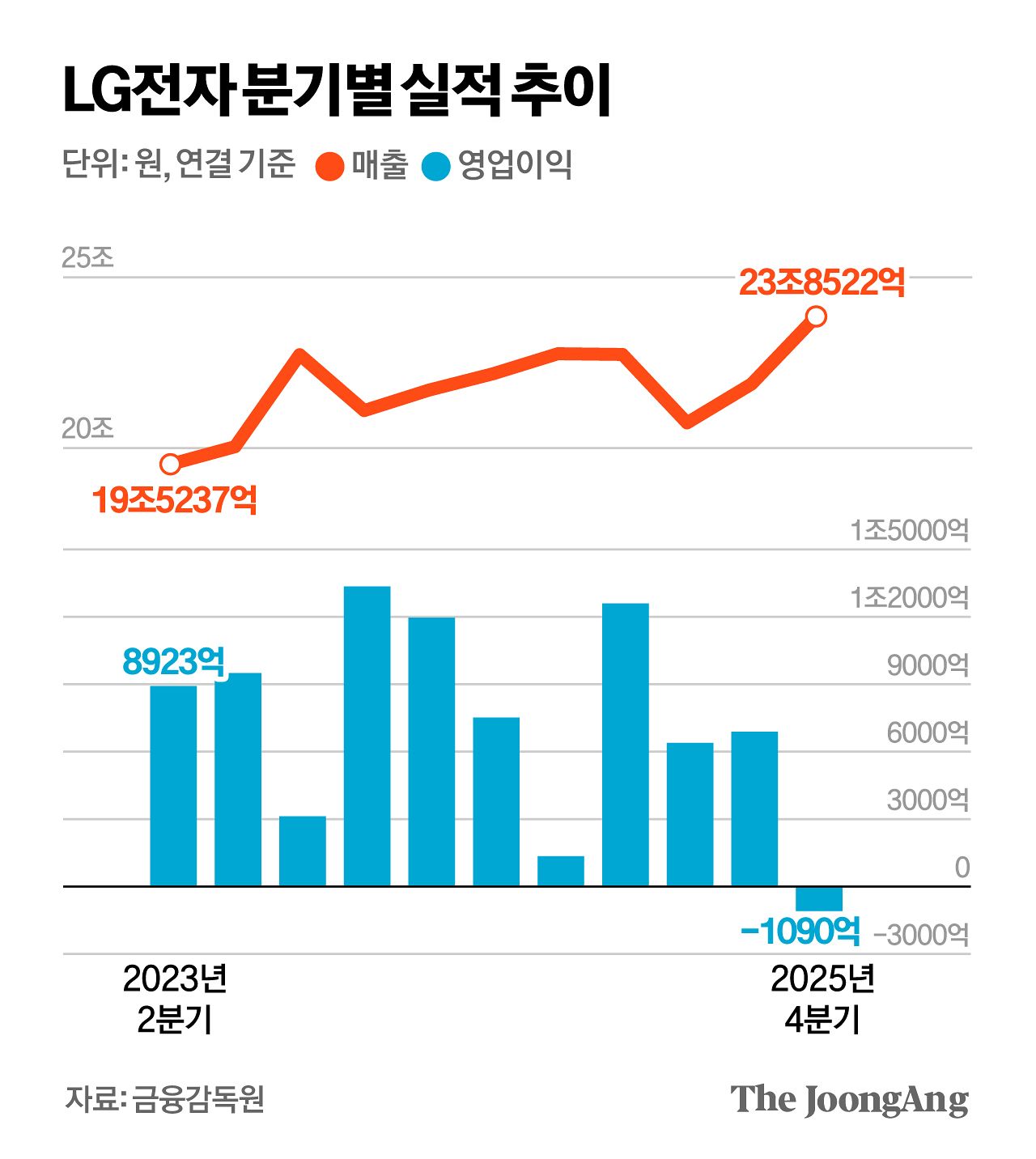

하이닉스 416배 클 때 LG전자는 3배…가전서 손 떼는 '가전 명가'

━

“자칫하면 몰락”…가전 명가의 위기감

LG전자의 미래 먹거리 고민도 깊다. 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시 LG반도체 사업 철수는 여전히 뼈아프다. 실제로 2002년부터 지난 2월까지 시가총액 흐름을 보면 LG반도체와 현대전자가 합병해 탄생한 SK하이닉스는 약 416배(1조4672억원→610조7940억원), 스마트폰과 반도체 사업부를 모두 가진 삼성전자는 약 19배(47조9585억원→938조8546억원) 성장한 반면 LG전자는 약 3배 증가(5조7657억원→16조1583억원)에 그쳤다.

━

‘로봇’에 거는 기대…새 성장 스토리 될까

LG전자와 관련해 이종욱 삼성증권 연구원은 “주력 사업 성장이 정체되면서 신사업 투자에 속도를 낼 수밖에 없다”며 “로봇 사업화 구상의 구체성이 중요한 이정표가 될 것”이라고 했다. 김기찬 가톨릭대 경영학과 교수는 “가전 산업 전반이 성장 한계에 부딪힌 만큼, 미래 산업에 대한 과감한 선택과 집중이 필요하다”고 말했다.

김수민.박영우([email protected])