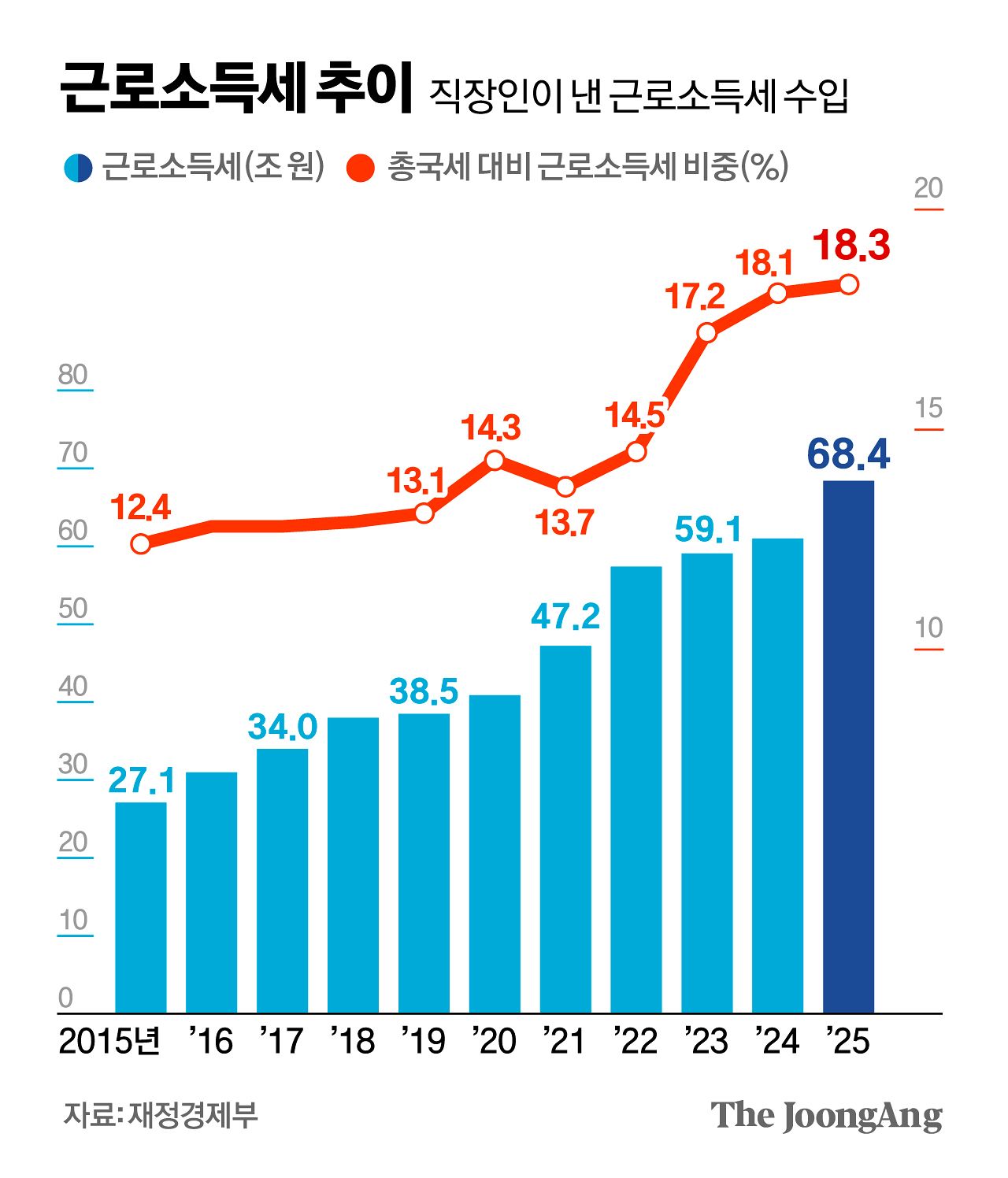

18일 재정경제부에 따르면 지난해 근로소득세 수입은 68조4000억원으로 집계됐다. 전년(61조원)보다 12.1%(7조4000억원) 늘어 70조원에 근접했다. 2015년 27조1000억원 수준이었던 근로소득세 수입은 2024년 처음 60조원대에 진입한 데 이어 지난해 다시 역대 최대치를 경신했다. 올해는 대기업 성과급 증가 등의 영향으로 70조원을 넘어설 수 있다는 관측도 나온다.

전체 세수에서 근로소득세 비중도 빠르게 커졌다. 근로소득세가 총국세에서 차지하는 비율은 2015년 12.4%에서 2025년 18.3%로 확대됐다. 지난해 기준 법인세(84조6000억원·22.6%)와 부가가치세(79조2000억원·21.2%)에 이어 세 번째로 큰 비중을 차지했다. 법인세 비중은 2015년 20.7%에서 2025년 22.6%로 큰 변화가 없었고, 부가가치세 비중은 24.9%에서 21.2%로 줄었다. 법인세가 제자리걸음을 하고 부가세 비중이 줄어든 사이 근로소득세 비중은 빠르게 커진 것이다.

현행 과표별 소득세율은 ▶연 1400만원 이하 6% ▶1400만원 초과 5000만원 이하 15% ▶5000만원 초과 8800만원 이하 24% ▶8800만원 초과 1억5000만원 이하 35% ▶1억5000만원 초과 3억원 이하 38% ▶3억원 초과 5억원 이하 40% ▶5억원 초과 10억원 이하 42% ▶10억원 초과 45% 등이다. 소득세 과표는 최상위와 하위 구간만 일부 조정됐을 뿐, 나머지는 2008년 이후 사실상 그대로다.

실질임금이 제자리라도 물가 상승에 따라 명목임금이 올라 과표 구간이 바뀌면 근로소득자는 이전보다 많은 세금을 부담해야 한다. 경제학에서는 이런 현상을 ‘재정견인(fiscal drag)’으로 설명한다. 물가 상승이 납세자를 상위 세율 구간으로 ‘끌어올려’ 세율을 올리지 않고도 세수를 늘릴 수 있다는 의미다.

이재명 대통령도 당 대표 시절인 지난해 2월 소셜미디어를 통해 “물가 상승으로 명목임금만 오르고 실질임금은 제자리인데도 누진세 구조 탓에 세 부담이 계속 늘어난다”며 이 문제를 지적했다. 당시 국회의원이던 임광현 국세청장이 대안으로 제시한 것이 ‘물가연동 소득세’다. 임 청장은 관련 토론회를 주최하고 “월급쟁이들의 ‘유리지갑’ 가처분소득을 지키고 근로소득세 과세를 보다 합리화하려면 물가연동제 추진을 검토할 필요가 있다”고 강조했다.

하지만 새 정부 출범 이후 관련 논의는 수면 아래로 가라앉았다. 임광현 국세청장은 지난해 10월 국정감사에서 “물가연동제는 공제 등 제도 전반의 개편 작업을 함께 해야 하는 큰 중장기 과제”라며 신중한 입장을 내비쳤다. 재경부 내 조세개혁추진단에서도 상속세와 보유세 개편만 진행 중이다. 관련 법안 역시 지난해 국회 조세소위에서 제대로 논의되지 않았다.

정부 입장에서 가장 큰 걸림돌은 세수 감소다. 소득세 물가연동제를 도입할 경우 고소득층의 세 부담이 더 크게 줄어드는 ‘역진성’ 우려도 있다. 그럼에도 논의를 시작할 필요가 있다는 게 전문가의 조언이다.

오문성 한양여대 세무회계학과 교수는 “오랜 기간 제자리인 근로소득세 과표에 대한 직장인의 조세 저항이 커진 만큼 이제는 논의 테이블에 올려 구체적인 검토를 시작해야 한다”며 “연동 주기와 공제 제도와의 정합성 등 설계가 복잡한 사안인 만큼 사회적 합의를 위한 논의를 서둘러야 한다”고 밝혔다.

김연주([email protected])