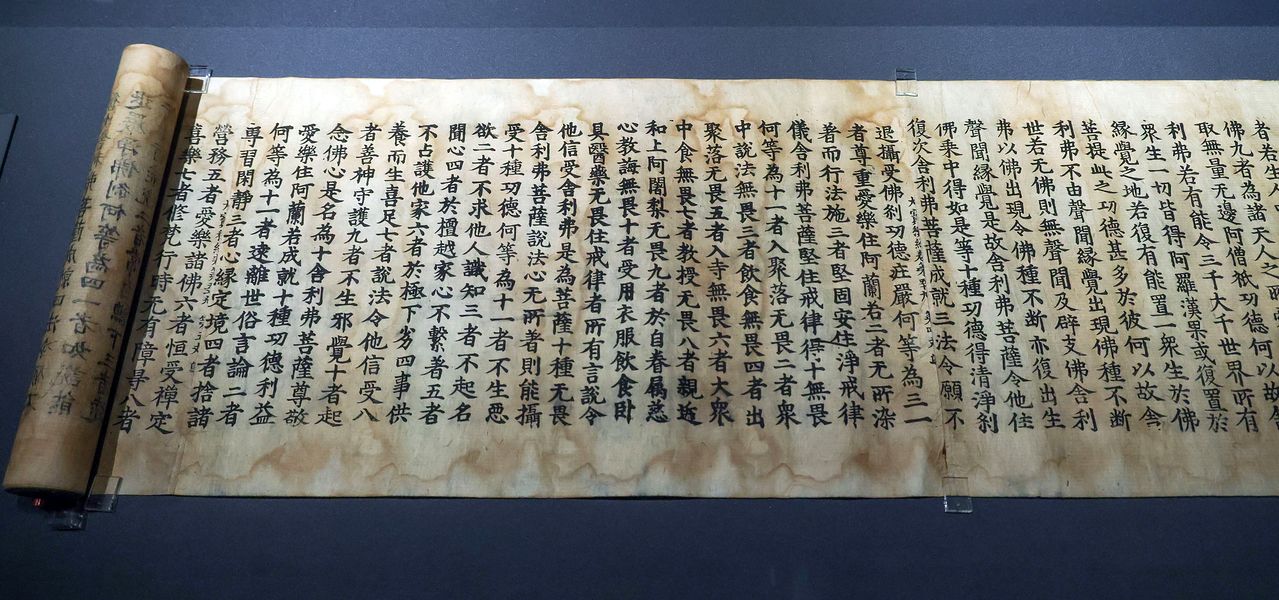

“두루마리 형태는 평소엔 둘둘 말아 보관하긴 좋았는데, 중간 대목 읽으려고 감았다 폈다 하면서 손상도 많았겠죠. 그래서 이걸 병풍처럼 차곡차곡 접는 절첩본(折帖本)이 나오고요. 이후에 종이를 착착 쌓아서 만드는 선장본에 와서야 비로소 우리가 아는 책 형태가 되죠. 특히 1438년(세종 20)에 펴낸 『자치통감강목사정전훈의』는 오늘날과 같은 서문도 있고, 범례(일러두기)와 목차도 갖췄어요. 활자도 크고 작은 변화를 줘서 본문과 주석을 구분하고요. 이렇게 보관성·휴대성·가독성을 높인 책의 만듦새가 불과 6~7세기 전 정착됐답니다. 인류 역사에선 두루마리 책이 훨씬 길었어요.”

![인천 계양산성 출토 ‘논어’ 목간. [사진 푸른역사]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2026/02/20/7cfa784b-03e4-4d53-bebc-a0d861a1acdb.jpg)

![백제 왕궁리 오층석탑 출토 금강경판(가운데). [사진 푸른역사]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2026/02/20/074a264b-5e02-45e6-bc37-91375594044c.jpg)

![병풍처럼 접을 수 있는 절첩본 『묘법연화경』(14세기 말). [사진 푸른역사]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2026/02/20/da57c3d2-dbfb-4ffd-8fad-3765f540eb22.jpg)

고서의 시대엔 종이도, 정보도 귀했고 그 때문에 한권 한권이 남달랐다. 직접 필사하거나, 찢어진 부분에 종이를 덧대 보수하고, 비단으로 표지를 하거나 소장자 인장(印匠)을 남기는 등 개별 책을 ‘보물’처럼 다뤘다. 박물관에서 눈여겨볼 것들도 그런 ‘사람의 흔적’이라고 이 박사는 말한다.

“자동차 시대가 됐어도 마차 몰던 시대의 관습이 운전석에 남았듯이, 수천년간 책이 변화하면서도 그 전 시대의 흔적과 숨결이 이어져요. 예컨대 조선 왕조에서 왕비나 왕세자 책봉 때 하사하는 어책(御冊)은 더 이상 쓰지 않는 목간 비슷한 모양인데, 일종의 예물이자 징표로서 의미였거든요. AI(인공지능) 만능인 21세기에 박물관에 오는 이유가 실용 때문은 아니듯, 디지털 시대에도 책의 가치는 이어질 겁니다.”

강혜란([email protected])