"내 아이 지켜야" "방어적 수업"…또 불붙은 '교실 CCTV' 논쟁

학교 안전 사각지대에 폐쇄회로(CC)TV 설치를 의무화하는 이른바 ‘하늘이법’이 국회 법제사법위원회를 통과하면서 교실 내 CCTV 설치를 둘러싼 논쟁에 다시 불이 붙고 있다. 교실이 필수 설치 대상에서 제외됐음에도 교육부가 “학교운영위원회 심의를 거치면 교실도 설치 가능하다”고 밝히면서 교사와 학부모 간 갈등이 본격화될 것이라는 우려가 나온다.

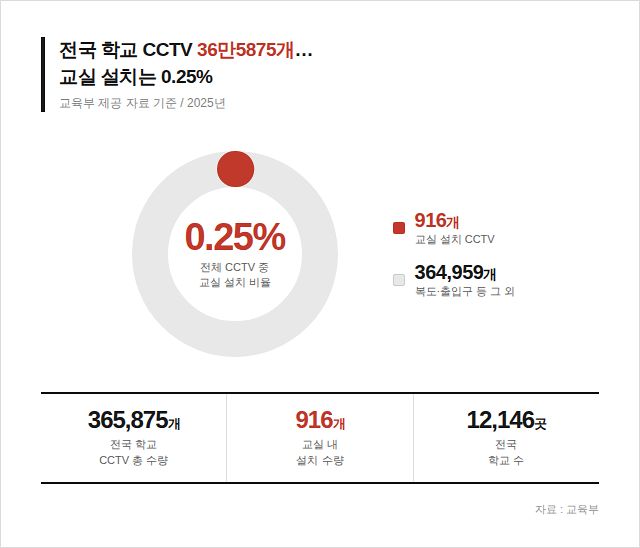

22일 교육부에 따르면 지난해 기준 전국 학교 1만2146곳의 실내외에 설치된 CCTV는 총 36만5875개다. 이 중 교실에 설치된 CCTV는 916개로 전체의 0.25%에 불과하다. 지난 11일 법사위를 통과한 법안은 출입문·복도·계단 등 공용 공간 위주로 운영되던 학내 CCTV가 교실로 확대될 수 있는 법적 근거를 마련했다는 점에서 교사들의 반발이 거세다.

서울의 한 초등학교 교사는 “CCTV 각도에 따라 아이들을 말리거나 훈육하는 행위가 학대로 오해받을 수 있다”며 “결국 교사들은 영상에 남겨도 문제없을 기계적이고 방어적인 수업만 하게 될 것”이라고 비판했다. 경기도의 한 중학교 교사도 “학부모들이 서명 운동이라도 해오면 학운위에서 부결시키는 것은 사실상 불가능하다”고 토로했다.

CCTV 설치를 둘러싼 갈등은 이미 보육 현장에서 먼저 불거진 바 있다. 어린이집은 2015년 영유아보육법 개정으로 설치가 의무화됐지만, 유아교육법을 적용받는 유치원은 권고 사항에 그친다. 유치원에서는 학부모가 CCTV 영상을 확인하려 해도 영상에 등장하는 모든 원아 학부모의 동의를 받아와야 한다고 안내받는 등 사실상 열람이 어려운 경우가 많아, 이 과정에서 학교 측과 갈등이 빚어지는 사례도 빈번하다. 반면 동의 절차 없이 열람이 가능한 어린이집에서는 학부모가 영상을 근거로 교사의 일거수일투족을 문제 삼는 민원이 반복되고 있다. 경기도의 한 초등교사는 "어린이집이나 유치원에서 벌어진 일이 그대로 반복될 것"이라고 말했다.

반면 학부모들 사이에서는 교실이야말로 가장 큰 사각지대라는 목소리가 높다. 지난해 2월 대전에서 발생한 김하늘 양 살해 사건 당시 사고 현장인 시청각실에 CCTV가 없어 초동 수사에 어려움을 겪었다는 점이 이들의 주장을 뒷받침한다. 서울의 한 초등학생 학부모는 “교사의 수업 방식이나 교육 방침을 감시하려는 게 아니다”라며 “교실 안에서 벌어지는 학교폭력은 학부모는 물론 교사도 모르는 경우가 많은데, CCTV가 있다면 피해 사실을 더 빨리 확인하고 대처할 수 있을 것”이라고 말했다.

해외에서도 교실 CCTV는 오랜 논쟁거리다. 영국은 교실 내 CCTV 설치가 원칙적으로 부적절하다는 지침을 내놓고 있다. 반면 인도는 2025년 전국 2만7000여 개 공립학교 교실에 CCTV 설치를 의무화했다. 미국은 주마다 기준이 달라, 앨라배마주는 교사 폭행·학대 사건이 잇따른 뒤 특수교육 교실에 한해 설치를 의무화했다.

이후연([email protected])