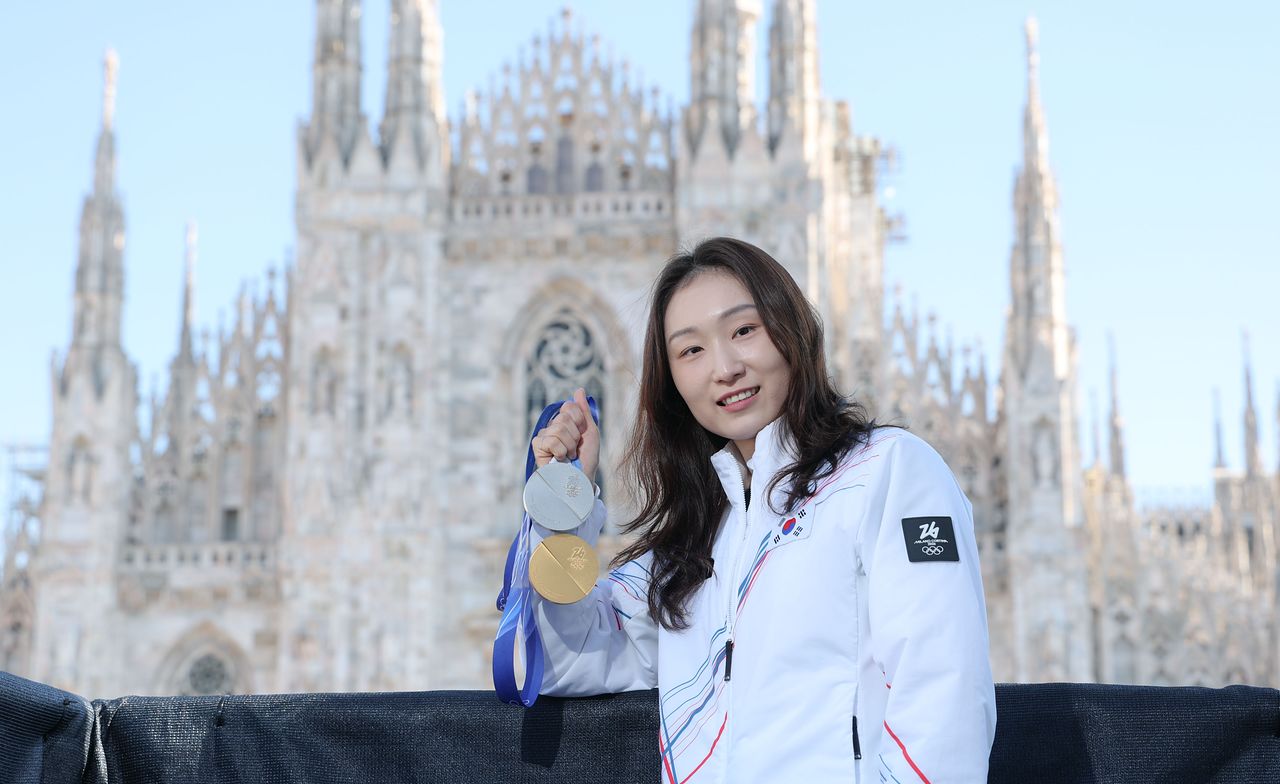

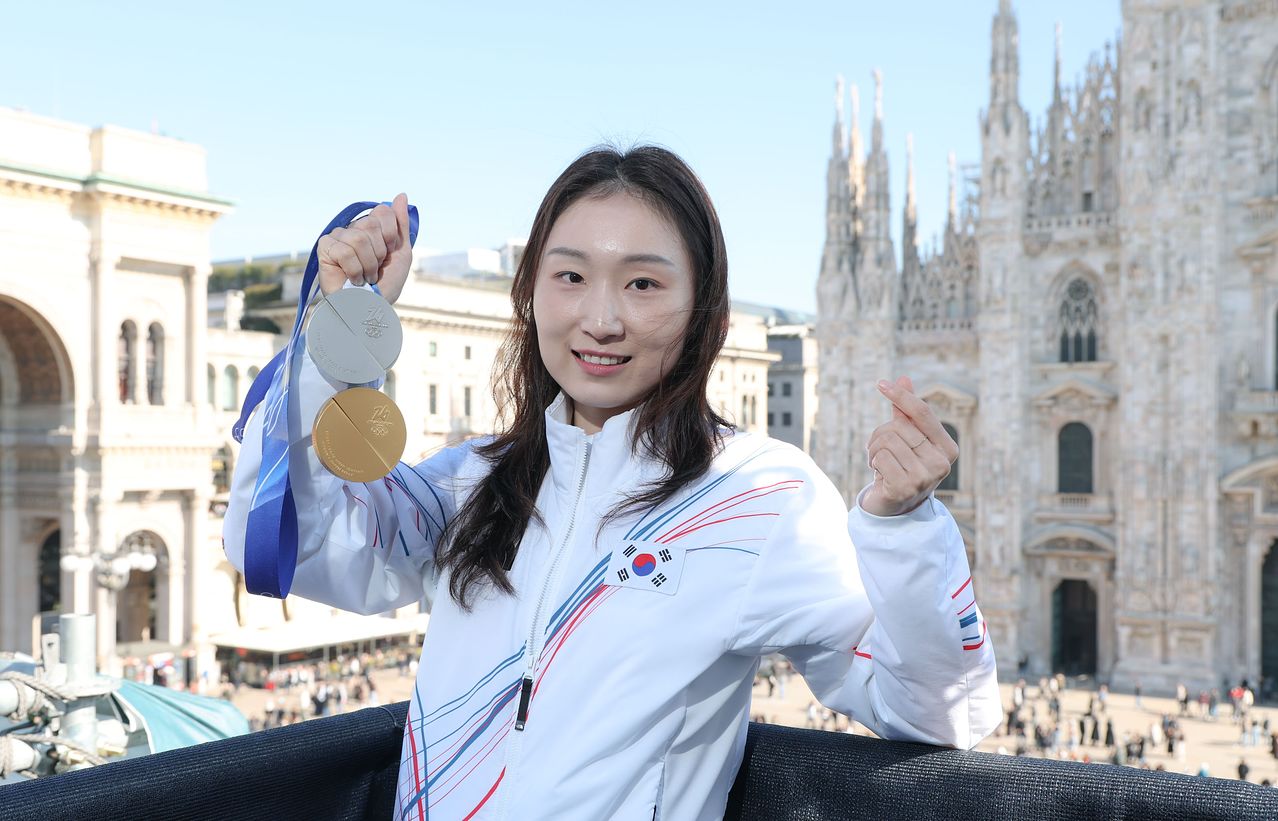

[단독인터뷰] 올림픽과 작별한 최민정 "이렇게 후련할 수가 있나"

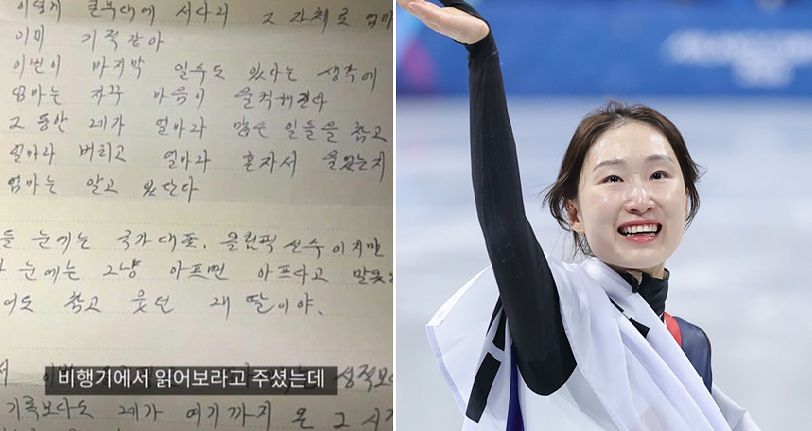

무표정하게 빙판 위를 질주해 '얼음 공주'라 불리던 최민정이다. 그런 그에게도 마지막 올림픽은 특별한 순간이었다. '잠들기 전 무슨 생각이 들었냐'는 질문엔 "'이렇게 후련할 수가 있나'라고 생각했죠"라고 답했다. 그는 "이번 시즌 준비를 하면서부터 (은퇴를)생각했어요. 무릎과 발목도 좋지 않고… 정신적으로도 지쳤어요. 사실 이제 더 할 것도 없어요"라고 웃었다.

동료들은 이번이 마지막 올림픽이란 사실을 몰랐다. 다들 놀랐고, 김길리는 눈물을 보였다. 대표팀 맏언니 이소연(33)은 대한체육회 기자회견에서 "더 해도 될 것 같은데"라고 농담 반, 진담 반의 말을 했다. '빵' 터진 최민정은 "너무 웃겼어요. 사실 언니뿐 아니라 (김)길리도 그렇고, 다들 '더 하라'고 하는데 그만 해야죠"라고 선을 그었다. "생각이 또 바뀔 수는 있겠지만 그래도 지금으로서는 그만 하는 게 맞는 것 같아요. 이렇게 좋은 마무리는 없는 것 같아요."

전라북도는 2036년 하계올림픽 유치전에 뛰어들었다. 만약 한국에서 다시 올림픽이 열린다면 최민정이 성화 최종주자가 될 수도 있다. 그는 "스포츠에 도움이 될 수 있는 건 뭐든 해야죠. 영광스러울 것 같아요"라고 했다.

국제올림픽위원회(IOC)와 인터뷰를 마친 최민정은 손에 파스타를 꼭 쥐고 있었다. 2026개만 제작한 한정판 파스타다. JTBC '냉장고를 부탁해'를 즐겨보는 그는 "선물로 받은 파스타와 트러플 같은 좋은 이탈리아 식재료를 사 가서 셰프들에게 요리를 부탁하고 싶다"고 했다.

평창 올림픽을 2년 앞둔 2016년, 쇼트트랙 대표팀 훈련을 취재하며 처음 최민정을 보았다. '악바리'란 단어가 떠올랐다. 뿔테 안경을 쓴 작은 체구의 소녀가 모든 훈련을 마지막까지 했다. 사실 최민정이라고 좋아서 한 건 아니었나 보다. '이젠 뭘 할 거냐'고 물으니 "먹고 싶을 때 먹고, 자고 싶을 때 자고 싶다"며 웃었다.

10년 전 그에게 던졌던 마지막 질문이 생각난다.

"어떤 선수가 되고 싶나요."

"'쇼트트랙' 하면 '최민정'이 떠오르게 하고 싶어요."

김효경([email protected])