최신기사

[중앙 칼럼] ‘힐링 캘리포니아’는 우리네 이야기

미주중앙일보는 2024년 창간 50년을 맞아 USC 헬스저널리즘센터(CHJ)와 공동으로 연초부터 ‘힐링 캘리포니아 프로젝트’를 진행했다. 캘리포니아 보건복지 현장을 취재해 여러 커뮤니티가 현실을 직시하고 대안을 마련해 보자는 취지다. USC가 소수계 언론과 처음 시도하는 프로젝트로 한인 언론사 중 유일하게 중앙일보가 파트너로 선정돼 주목받았다. 중국계 커뮤니티에서는 ‘월드저널’, 북가주 아시안 커뮤니티를 다루는 ‘아시안 아메리칸 뉴스’, 흑인 커뮤니티에서는 ‘블랙보이스뉴스’ ‘새크라멘토 옵저버’, 라틴계 커뮤니티에서는 ‘유니비전 LA·유니비전·새크라멘토·유니비전 베이’ 등이 참여했다. 지난 2월 시작한 프로젝트는 매달 ‘정신건강, 홈리스, 시니어 웰빙, 세대갈등, 주거 등 의식주, 건강보험’ 등 커뮤니티별로 직면한 보건 관련 주제를 짚었다. 다양한 배경의 언론사가 정기 모임을 통해 아이디어를 공유했다. 같은 주제를 놓고도 소수계 커뮤니티의 시각이 미묘하게 다를 수 있다는 점을 깨닫게 됐다. 한인 언론으로서는 외연 확장을 할 수 있는 기회가 됐다. 중앙일보는 정신건강 분야 첫 번째 시리즈로 ‘한인 극단 선택 실태’를 다뤘다. 연방질병통제예방센터(CDC) 10년 통계와 캘리포니아 공공보건국(CDPH) 협조를 얻어 미국 내 한인 자살 현황을 파악했다. 2011년부터 2022년까지 한인 2353명이 스스로 목숨을 끊었다. 특히 한인 자살률(명/인구 10만 명당)이 아시아계 전체보다 평균 2배 이상 높다는 사실은 안타까웠다. 310명이 참여한 본지 설문조사 결과 2명 중 한 명은 ‘경제적 어려움, 고립감과 외로움, 우울증, 가족 간 불화’로 극단적 선택을 진하게 생각했다고 했다. 한인 커뮤니티 차원에서 한인 정신건강 대책 마련노력이 꾸준히 이뤄져야 한다는 대목이다. 평소 우울증을 겪는 이들도 “팔이 부러졌을 때 치료 없이 뼈를 붙게 놔두면 심한 후유증이 생긴다. 정신적인 증상도 부러진 뼈를 제대로 맞추듯 올바른 치료를 하자”는 저스틴 최 임상심리학 박사의 조언을 실천하길 바란다. 한인 홈리스 문제도 다뤘다. 팬데믹 이후 한인 홈리스는 빠르게 늘고 있다. 홈리스를 돕는 김요한 신부 등 봉사자들은 “한인은 홈리스 위기에 처해도 최소한의 품위를 지키려는 자존심이 강하다. 가족, 친구, 지인의 집에서 신세를 지거나 정 안 되면 차에서 생활한다. 텐트와 천막촌 생활은 마지막 단계”라고 전했다. LA시 등 정책 당국은 소수계 홈리스를 사각지대에 방치해서는 안 된다. 한인 등 소수계가 ‘아시아계에 대한 위협, 언어장벽, 열악한 환경, 외로움’ 등을 이유로 셸터를 무서워한다는 사실을 직시해 현실적인 도움을 고민할 때다. ‘자원봉사는 삶의 동기이자 행복’이라는 한인 시니어들의 활약도 조명했다. 지금도 한인사회 여러 곳에서 타인을 돕는 일에 기꺼이 나서는 시니어들이 참 많다. 수동적 삶의 자세를 거부하고 긍정의 삶을 실천하는 모습은 모두가 본받을 자세다. 이 밖에도 웰다잉을 준비하는 시니어들의 지혜, 서류미비자를 위한 메디캘 건강보험 혜택을 알리는 한인사회 노력, LA지역 최대 인구밀집지 한인타운에서 힘겹게 살아가는 저소득층의 삶을 들여다봤다. 힐링 캘리포니아 프로젝트는 소수계 커뮤니티의 이야기를 주류사회에 알리는 것이 첫 번째 목표였다. 여러 주제로 취재하며 다양한 사람을 만나 얻게 된 것은 ‘우리네 이야기’였다. 우리네 이야기를 누군가는 외면하는 모습을 보였고, 다른 누군가는 사비를 털어 도움의 손길을 내밀었다. 차가운 현실에 온기를 불어넣는 것은 결국 공감과 연민이다. 새해에도 수많은 이야기가 우리를 기다린다. 냉소와 외면 대신 공감과 연민이 퍼지면 좋겠다. 김형재 / 사회부 부장중앙 칼럼 캘리포니아 이야기 힐링 캘리포니아 한인 자살률 캘리포니아 공공보건국

2024.12.29. 14:58

[연도별 한인 극단적 선택 현황 분석] 아시아계의 2배…성공·체면 중시가 문제 키워

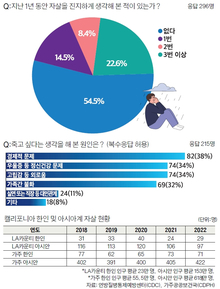

본지는 LA카운티 정신건강국(CDMH), 캘리포니아 공공보건국(CDPH) 협조와 연방질병통제예방센터(CDC) 전미 자살자 통계를 바탕으로 2011~2022년 연도별 한인 자살 현황을 분석했다. 한인 자살률은 2011년 인구 10만명당 10.3명에서 2022년 15.7명으로 가파른 상승세를 보였다. 2018년에는 16.0명까지 치솟았다. 이후 팬데믹 기간인 2020년에는 11.9명까지 낮아졌지만, 2022년 15.7명으로 다시 급등했다. 반면 같은 기간 미국 전체 자살률은 2011년 12.3명에서 2022년 14.4명으로 완만했다. CDC 전미 자살자 보고서(Provisional Suicide Deaths in the United States, 2022)에 따르면 2022년 미전역 자살자는 약 5만 명으로 역대 최다를 기록했다. 또한 지난 2021년 미국 18세 이상 전체 성인 21명 중 1명은 자살을 심각하게 생각한 것으로 나타났다. 71명 중 1명은 자살방법 등 구체적 계획을 세웠다. 이 결과는 본지가 시행한 설문조사 결과나 한인 자살률보다 현저히 낮은 셈이다. 연방센서스국에 따르면 2022년 기준 전국 한인 인구 추산치는 150만1587명(한국계 모두 포함 시 205만1572명)이다. ■가주서 한인 자살예방 시급 특히 캘리포니아에서 한인 자살예방 대책이 시급한 것으로 나타났다. 한인 약 23만 명이 거주하는 LA카운티의 경우 2022년 29명(CDC 통계)이 스스로 목숨을 끊었다. 같은 해 LA카운티 한인 자살률은 인구 10만 명당 12.3명으로 아시아계 전체 자살률 6.3명보다 두 배 가까이 높았다. CDC 통계에 따르면 2018~2023년 12월 24일까지 미전역에서 한인 1136명이 스스로 목숨을 끊었고, 이중 가주에서만 348명(30%)으로 집계됐다. 이 기간 가주 아시아계 자살률은 인구 10만명당 평균 6.5명이다. 하지만 가주 한인 자살률은 11.5~14.3명으로 가주 전체 자살률(10.4~11.3명)보다 높고, 아시아계 자살률의 두 배다. 〈표 참조〉 ■성공·체면 중시 벗어나야 미국에서 한인 자살률이 유독 높은 이유는 무엇일까. 한인 자살 문제를 현장에서 다루는 정신건강 전문가는 ‘문화, 환경’ 두 가지 요인에 주목한다. LA카운티 정신건강국 등 보건당국에 따르면 한인 자살자 공통점 중 특기할 사실은 상당수가 한국에서 태어난 이민 1세대와 1.5세대라는 점이다. 가주한인심리학회 저스틴 최(임상심리학 박사) 전 회장은 “한인사회 자살률은 오래 전부터 한국의 통계를 비슷하게 따라가는 모습을 보였다. 문화적, 정신적 연결고리는 태평양을 사이에 두고도 유지되는 특별한 모습을 보인다”고 말했다. 현재 한국은 세계 1위 자살 국가라는 오명을 20년째 떨치고 있다. 2021년 자살률은 인구 10만 명당 23.6명으로 경제협력개발기구(OECD) 39개 회원국 평균 11.1명의 2배가 넘는다. 정신건강 전문가는 한국문화 특성인 ▶성공 지상주의와 치열한 경쟁 ▶경제적 실패에 대한 두려움 ▶남을 의식하는 체면 중시 ▶우울증 등 정신질환 선입견과 대처 부족 ▶화병 등이 한인사회 자살 문제를 키우는 것으로 분석했다. 고통을 참는 것을 미덕으로 여기는 탓에 ‘화병’에 걸리는 사람이 많다는 것이다. 본지 한인사회 마음건강 설문조사에서도 ‘죽고 싶다는 생각을 해본 원인(중복선택)’ 질문에 응답자 215명 중 82명(38%)이 경제적 문제를 첫 번째로 꼽았다. 우울증 등 정신건강 문제(34%), 고립감 등 외로움(34%), 가족간 불화(32%), 실연 또는 대인관계(11%)가 뒤를 이었다. 기타로는 ‘건강악화, 인생 의미 상실, 직장 차별대우, 고령화’ 등이 꼽혔다. 이에 대해 LA카운티 정신건강국 김재원 정신건강 트레이닝 코디네이터는 “한국인과 한인은 (한국의 급속한 경제성장으로) 경쟁과 성취에 매우 높은 문화적 가치를 두고 있다”며 “동시에 남에게 잘 보이거나 수치를 당하지 않으려는 체면 문화도 강한 편이다. 이 두 가지 문화적 속성이 개인의 위기 상황에서 작용하면 정서적으로 매우 위험한 ‘칵테일’이 될 수 있다”고 말했다. 김 코디네이터는 이어 “한국인은 역사적으로 침묵 속에서 고통을 참는 것을 미덕으로 여기는 문화를 오랫동안 이어왔다. ‘화병’이라는 특이한 신드롬이 존재해 정신적으로 힘들 때 주위에 어려움을 솔직히 털어놓지 못하는 경우가 많다”고 덧붙였다. ■홀로 참는 고통 위기 키워 이와 관련 본지 설문조사 ‘죽고 싶은 생각을 타인에게 말하지 않은 이유’에 대해 응답자 209명 중 52%가 혼자 해결하고 싶어서라고 답했다. 다음으로 부끄러움 등 체면 때문에(25%), 귀찮아서(13%), 방법을 몰라서(10%) 순이었다. 최 임상심리학 박사는 “한인은 자살을 생각하거나 우울증 등 정신질환을 치료하는 일을 ‘나약’하거나 ‘수치스러움’으로 받아들일 때가 많다. 개인의 자존감과 삶의 의지가 붕괴하는 순간까지 남을 의식하는 체면 문화가 극단적 선택으로 몰고 간다”고 안타까워했다. 이민사회라는 환경적 요인인 ▶한국에 대한 높은 관심 ▶이민사회 폐쇄성 ▶외로움과 고립감 ▶가치공유 부재 ▶세대 간 인식 대물림 등도 한인을 극단적 선택으로 내몰고 있다. 최 박사는 “사업실패, 가정불화, 타인과 관계 형성 실패 등을 겪으면 삶의 의미를 잃기도 한다. 암울한 미래에 대한 체념과 두려움을 자살로 끝내는 것”이라며 “한인은 남이 힘들다는 이야기를 하면 상대의 체면을 살려주기 위해 ‘가만히 두는 것이 돕는 것’이라는 반응을 보인다. 우울과 고립의 고통은 더 커진다”고 말했다. 한인타운청소년회관(KYCC) 그레이스 박 클리닉서비스 매니저는 “자살 등 정신건강을 바라보는 한국 문화와 가치관은 국경과 이주를 초월해 한인사회에 뿌리 깊게 박혀 있다”며 “특히 한국 문화는 사회에서 성공하고 신분상승을 해야 한다는 엄청난 압박을 가한다. 한국에서 온 부모는 이런 문화를 (미국에서 태어난) 자녀에게까지 대물림하고 있다”고 말했다. 김형재 기자 [email protected]힐링 캘리포니아 한인 자살률 한인 자살자 한인 자살예방

2024.02.14. 20:27