'새벽 3시 하키 경기 누가 보나' 밴쿠버 식당가 올림픽 대목 포기

복잡한 주류 허가 절차에 시차 악재 겹쳐, 월드컵에만 집중

주정부 신청 수요 적으면 일괄 허가 불가, 업주들 불만 폭주

주정부 신청 수요 적으면 일괄 허가 불가, 업주들 불만 폭주

ai

BC주 레스토랑 협회의 이안 토스텐슨 대표는 올림픽 기간 오전과 야간 시간대의 주류 판매 허가를 주정부에 강력히 요청했다. 현재 규정상 업소들은 주류 판매 시간을 연장하려면 밤마다 일일이 임시 허가를 신청해야 하며, 이는 연간 최대 6회로 제한되어 있다. 특히 이번 여름 밴쿠버에서 열리는 7경기의 FIFA 월드컵을 위해 이 금쪽같은 허가권을 아껴야 하는 업주들 입장에서는 올림픽에 선뜻 카드를 내밀기 어려운 실정이다.

행정 절차의 문턱도 높다. 영업시간을 새벽 4시까지 연장하려면 2주 전부터 공고를 내고 주민 의견을 수렴해야 하는데, 2월 6일 개막식까지 남은 시간이 턱없이 부족하다. BC주 주류 및 대마 규제국(LCRB)은 당초 올림픽 기간 전체를 하나의 임시 변경으로 간주하는 방안을 검토했으나, 최근 "충분한 수요가 있을 때만 고려하겠다"며 입장을 선회해 업계의 혼란을 가중시켰다.

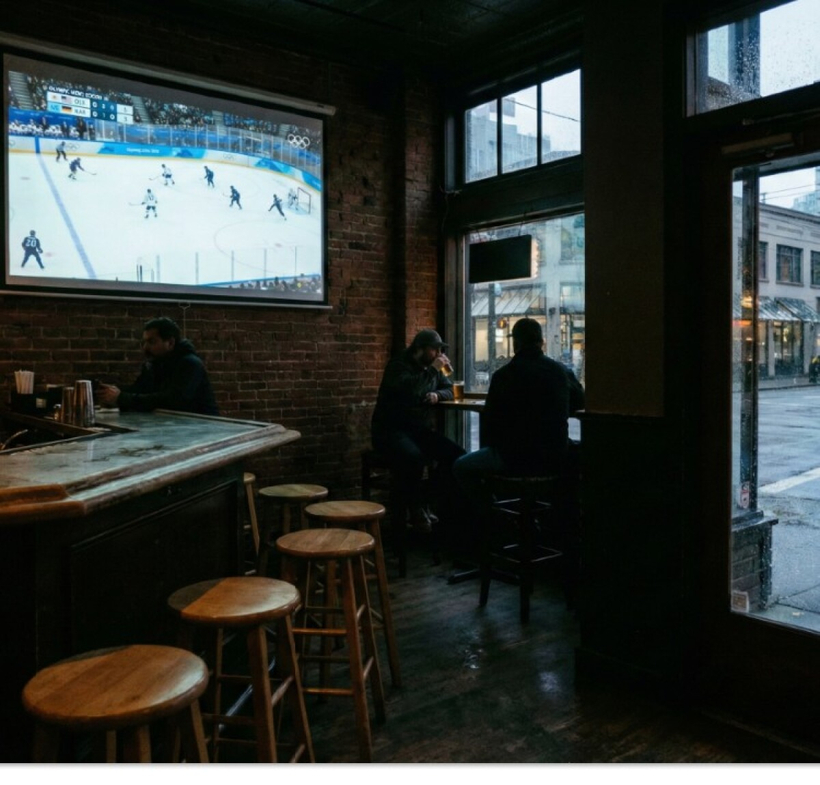

현장의 반응은 싸늘하다. 데이비 스트리트에 위치한 '스코어'의 제프 록우드 지배인은 "유럽 팀들이 맞붙는 새벽 3시 하키 경기를 위해 직원들을 새벽 4~5시까지 근무시키는 것이 과연 가치가 있는지 의문"이라며 신청 포기 의사를 밝혔다. 그는 술을 팔지 않고 문만 일찍 여는 방안도 검토 중이지만, 수익성 면에서 회의적이다.

요식업계는 수년째 이어지는 경영난과 폐업 위기 속에서 이번 올림픽이 반전의 계기가 되기를 바랐으나, 주정부의 소극적인 행정과 시차라는 악재에 가로막혀 '남의 잔치'를 지켜봐야 할 처지에 놓였다. 밴쿠버 시청 또한 주정부가 먼저 주류 판매 시간을 조정하지 않는 한 영업시간 연장을 독자적으로 추진할 계획이 없다는 입장이어서 업계의 시름은 더욱 깊어질 전망이다.

밴쿠버중앙일보편집국