왼쪽부터 조유현 배우, 박준호 감독, 김현목 배우

올해 밴쿠버국제영화제(VIFF) ‘Spotlight on Korea’ 섹션에서는 두 편의 퀴어 영화가 유독 관객들의 마음을 오래 붙잡았다. 박준호 감독의 ‘3670’, 그리고 김일란 감독의 ‘에디 앨리스: 테이크’. 두 작품은 모두 ‘소수자’라는 단어로 쉽게 규정되지만, 그들이 마주하는 갈등은 우리가 일상에서 고민하는 문제들과 다르지 않음을 보여준다.

특히 한국 사회의 경계선에 선 인물들의 삶이 진정성 있게 녹아들며, 영화제를 찾은 관객들에게 깊은 공감을 불러일으켰다. 그들의 언어는 ‘다름’보다 오히려 너무나 평범한 ‘사람’에 대한 이야기였다. 보통의 삶을 향한 용기, 그리고 서로를 이해하는 시간에 대한 이야기였다.

특히, 그중 박준호 감독의 〈3670〉은 Audience Award(관객상) 을 수상하며 올해 ‘Spotlight on Korea’의 가장 뜨거운 작품으로 자리매김했다.

영화 '3670' 상영 후 관객과의 대화를 진행하고 있다

‘3670’은 탈북 청년 철준이 게이 정체성을 숨긴 채 살아가다 남한의 게이 커뮤니티 속에서 자신을 마주하는 이야기다. 그러나 박준호 감독이 말한 핵심은 정체성이 아니라, ‘인간이 관계 속에서 자신을 어떻게 발견하느냐’였다. 그는 관객과의 대화에서 이렇게 말했다. “게이 커뮤니티를 이야기하면 흔히 진지하거나 비극적인 톤으로 가죠. 하지만 저에게 그곳은 유머와 에너지가 넘치는 공간이에요. 이번엔 그 생동감을 그대로 담고 싶었어요.”

박 감독은 이어 “커밍아웃 장면을 감정적으로 폭발시키는 대신, 커밍아웃하지 않는 커밍아웃을 보여주는 것이 목표였다”고 설명했다. 정체성보다 관계에, 선언보다 일상의 리듬에 집중한 것이다. 영화의 마지막 장면을 자이언티의 ‘회전목마’로 마무리된다. “돌고 도는 삶, 관계, 그리고 그 안에서 다시 자신으로 돌아오는 순간이 이 노래와 닮아 있다고 생각했어요.” 박 감독에게 ‘커밍아웃’은 선언이 아니라, 돌고 도는 일상 속에서도 끝내 자신을 잃지 않으려는 과정이었다.

왼쪽부터 김현목 배우 조유현 배우

최근 드라마 ‘폭군의 셰프’에서 막내 숙수로 활약하며 대중에게 얼굴을 알린 김현목 배우는 이번 작품에서 전혀 다른 결의 캐릭터를 선보였다. 그는 “비슷한 사람을 만났을 때의 안도, 그리고 그것이 질투로 변해버리는 순간의 감정을 영준이라는 인물을 통해 표현하고 싶었다”고 말했다.

게이 역할을 맡은 것에 대한 주변의 우려에는 단호했다. “주변에서 ‘게이 역할’을 맡은 것에 대해 우려하는 시선도 있었지만, 제겐 그런 현실이 오히려 하찮고 안타깝게 느껴졌어요. 배우로서 제가 고민하는 건 오직 ‘이 캐릭터를 얼마나 진정성 있게 표현할 수 있을까’ 그 지점뿐이에요.” 박 감독은 “작품을 준비하면서 게이 역할을 맡으려는 배우를 찾기가 쉽지 않았다. 하지만 결국 중요한 건 용기였다”고 말했다. 밴쿠버 관객들의 반응은 그 용기에 화답하듯 따뜻했다.

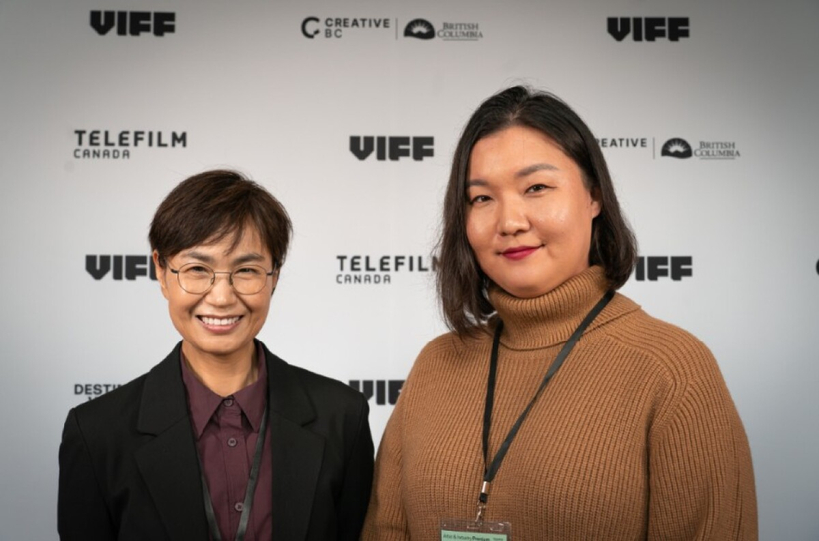

왼쪽부터 김일란 감독, 에디 배우.

'에디 앨리스: 테이크'팀이 관객과의 대화를 진행하고 있다

‘에디 앨리스: 테이크’는 트랜스젠더 인권활동가 에디와 조명감독 앨리스의 관계를 통해 ‘트랜지션(Transition)’의 개념을 확장한다. 김일란 감독은 트랜지션을 단순한 성별의 전환이 아니라, 관계와 시간, 감각이 변하는 경험으로 바라본다. 정체성은 완성된 형태가 아니라 끊임없이 구성되고 변화하는 과정이라는 것이다. 무대에 오른 에디는 “유명해지고 싶은 게 아니라, 트랜스젠더의 일상을 보여주고 싶었다”고 말했다.

작품에 참여한 에디 개인으로는 카메라 앞에서 자신을 드러내는 일은 여전히 낯설고 부끄럽지만 자신의 참여로 누군가에게는 그 자체가 안전한 공간을 만드는데 도움이 될 수 있다고 믿었다. 이 영화가 노력하는 것은 그런 사회로 부터 안전한 공간을 확보하고 지키는 역할인 것이다. 그에게 카메라 앞에서 자신을 드러내는 일은 여전히 낯설고 부끄럽지만, 그 참여가 누군가에게는 안전한 공간을 만드는 계기가 되기를 바란다고 했다. 이 영화가 지향하는 것은 결국 그런 사회로부터 ‘안전한 공간을 확보하고 지켜내는 일’인 것이다.

감독은 “한국에서는 여전히 예민한 주제지만, 그런 이유로 더 필요한 이야기”라며 “영화가 끝이 아니라 사유의 시작이 되길 바란다”고 했다. 밴쿠버 상영 후 현장은 긴 박수로 이어졌다. 특히 관객석에서 트렌스젠더를 둔 한 어머니가 자신의 자식을 이해하기위해 에디역을 맡은 배우에게 조언을 얻는 의미있는 대화도 함께 있었다. 관객들은 모두 두 사람의 진솔한 대화에 ‘이해하고, 소중한 작품을 만들어 준 것에 대해 감사하다’는 제스처로 답했다.

김일란 감독은 “한국에서는 여전히 예민한 주제지만, 그런 이유로 더 필요한 이야기”라며 “영화가 끝이 아니라 사유의 시작이 되길 바란다”고 말했다. 밴쿠버 상영 후 현장은 긴 박수로 이어졌다. 특히 관객석에는 트랜스젠더 자녀를 둔 한 어머니가 찾아와, 자신의 아이를 이해하기 위해 에디 역의 배우에게 조언을 구하는 의미 있는 시간이 있었다. 그 순간은 영화가 지향했던 것처럼, 서로의 이야기를 나누고 공감하며, 마음을 열 수 있는 ‘안전한 공간’이 실현된 시간이었다. 관객들은 두 사람의 진솔한 대화에 이해와 감사의 마음을 담아 따뜻한 박수로 응답했다.

영화 스틸컷 '에디 앨리스: 테이크

두 작품은 결국 ‘경계에서 피어난, 우리와 다르지 않은 사람들의 이야기’다. 탈북자이자 게이로서의 철준, 그리고 트랜스젠더로서 세상을 다시 배우는 에디. 그들이 전한 건 화려한 슬로건이 아니라 ‘살아간다는 것의 솔직함’이었다.

우리는 익숙하지 않은 것을 ‘다름’이 아니라 ‘틀림’으로 보는 경우가 많다. 결국 우리가 노력해야 할 것은 차별을 없애는 것보다, 다름에 익숙해지는 일일지도 모른다. 그 익숙함의 시작이 바로 이 영화들이며, 한국의 스크린에서는 여전히 보기 드문 이 두 퀴어 영화가 밴쿠버에서 받은 환호는, 결국 ‘다름’을 넘어 ‘닮음’을 발견한 순간이었다.

“자유를 찾아 남으로 넘어온 철준은, 결국 또 다른 자유를 찾아 자신을 마주한다.”

“에디는 영화가 끝난 뒤에도 여전히 커밍아웃 중이다. 영화도, 사람도 끝나지 않는다.”

영화 스틸컷 '3670'

[글·사진=밴쿠버 중앙일보 엄주형 기자 [email protected]]