최신기사

전국 한인 200만명 넘었다…직전 5년보다 3.2% 증가

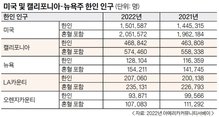

전국의 한인 인구가 200만 명을 넘어섰다. 전반적으로 미국의 인구 증가율이 둔화세를 보이는 가운데, 미주 지역 한인 인구의 증가율은 오히려 이를 상회하는 것으로 나타났다. 연방센서스국이 27일 공개한 아메리칸커뮤니티서베이(ACS) 5년 추정치(2020~2024년)에 따르면 전국의 한인 인구(혼혈 포함)는 총 206만2223명으로 집계됐다. 이는 직전 5년 추정치(2019~2023년·199만8698명)와 비교해〈본지 2024년 12월 12일자 A-1면〉 약 3.2% 증가한 수치다. 이는 미국 인구 증가율(0.5%)의 6배에 달한다. 관련기사 미국 출생 한인 인구 크게 늘었다 한인 최다 거주 지역을 주별로 보면 가주가 57만1134명으로 가장 많았다. 이어 뉴욕(14만5733명), 텍사스(12만9329명), 뉴저지(11만4233명), 워싱턴(10만4973명), 버지니아(9만6140명), 조지아(8만618명), 일리노이(7만5724명), 메릴랜드(6만2899명), 하와이(5만751명), 플로리다(4만6872명) 순으로 집계됐다. 가주의 경우 한인 10명 중 7명은 LA카운티, 오렌지카운티, 샌디에이고카운티 등 남가주에 거주하고 있다. 먼저 LA카운티의 한인 인구는 22만4745명으로, 지난 5년 추정치(22만4630명)와 비교해 소폭 늘었다. 반면 오렌지카운티의 한인 인구는 11만6566명에서 11만8261명으로 약 1.5% 증가했다. 이는 LA를 중심으로 형성돼 있던 한인 거주 지역이 점차 확산되고 있음을 보여준다. 이어 가주 내 한인 인구는 샌타클라라카운티(4만3663명), 샌디에이고카운티(3만1372명), 알라메다카운티(2만4800명), 샌버나디노카운티(1만8582명), 샌프란시스코카운티(1만6591명) 순으로 많았다. 반면 센서스국에 따르면 전국 인구는 3억4180만 명으로, 지난 1년 사이(2024년 7월~2025년 7월) 약 180만 명(증가율 약 0.5%)이 증가하는 데 그쳤다. 센서스국은 “이는 2021년 인구 증가율이 사상 최저치인 0.2%를 기록한 이후 가장 낮은 수치”라며 “인구 증가율 둔화의 주요 원인으로는 이민자 수 감소가 꼽힌다”고 밝혔다. 이어 “이 같은 추세가 지속될 경우 미국은 50년 만에 처음으로 순이민자 수가 감소하는 기록을 세우게 될 것”이라고 덧붙였다. 이날 센서스국은 지난 1년 사이 순이민자 수가 전년 대비 270만 명에서 130만 명으로 급감했다고 전했다. 지난 1년간 주별 인구 변동을 보면 텍사스가 39만1243명 증가해 가장 많은 인구가 유입된 주로 나타났다. 이어 플로리다(19만6680명), 노스캐롤라이나(14만5907명), 조지아(9만8540명), 사우스캐롤라이나(7만9958명) 순이었다. 인구 증가율로는 사우스캐롤라이나(1.5%), 아이다호(1.4%), 노스캐롤라이나(1.3%), 텍사스(1.2%) 순으로 높았다. 반면 가주는 현재 인구가 3935만5309명으로, 5년 전(2020년 4월 기준·3955만5703명)과 비교해 약 0.5%(19만929명) 감소했다. USC 도웰 마이어스 교수(인구통계학)는 “가주의 경우 이민자를 포함한 인구가 줄어들면 노동력 공급에 차질이 생기고, 장기적으로 경제에 위협이 될 수 있다”며 “현재 추세가 이어질 경우 20년 남짓한 기간 안에 텍사스 인구가 가주와 비슷한 수준에 이를 것”이라고 전망했다. 강한길 기자완료 한인 인구 증가율 한인 인구 텍사스 인구

2026.01.28. 21:09

미국 내 한인 200만명 넘어서

미국 내 한인 인구가 200만명을 넘어선 것으로 나타났다. 연방 센서스국이 29일 공개한 2020~2024년 아메리칸커뮤니티서베이(ACS) 5년 추정치 통계에 따르면, 전국 한인 인구는 206만2223명(혼혈 포함)으로 집계됐다. 2024년 공개된 2018~2023 ACS 5년 추정치 발표 당시 한인 인구(혼혈 포함, 199만8698명)와 비교하면 3.18% 늘어난 수준이다. 다만 뉴욕주에 거주하는 한인 인구는 같은 기간 감소세를 보였다. 2018~2023 ACS 5년 추정치 발표 당시 뉴욕주 거주 한인(혼혈 포함)은 14만6133명이었지만, 이번 발표에서는 14만5733명으로 집계됐다. 뉴저지주에 거주하는 한인 인구는 같은 기간 11만1443명에서 11만4233명으로 늘었다. 고물가와 높은 세율로 인해 많은 한인이 타주로 이주하면서 뉴욕 일원 한인 인구는 감소한 모습을 보인 것으로 추정된다. 텍사스주(12만9329명), 조지아주(8만618명) 등의 한인 인구가 증가했다. 센서스국이 발표한 또다른 보고서에 따르면 작년 미국 인구는 3억4200만명으로, 2024년 대비 0.5% 늘어나는 데 그쳤다. 이민자 단속 영향으로 인구 증가율이 둔화하고 있는 것으로 보인다고 센서스국은 분석했다. 한편 ACS 통계에 따르면, 2020년부터 2024년까지 5년간 미국의 가구 소득 중간값은 8만734달러로 집계됐다. 미국의 가구 소득 중간값은 2024년 달러 기준으로 물가상승률을 반영해 조정했을 때 2015~2019년 대비 4.4% 증가한 것으로 나타났다. 아시안 가구의 소득 중간값은 11만6503달러로, 전체 가구 소득 중간값보다 높은 수준을 보였다. 빈곤율은 이번 통계에서 전국 기준 12.5%로, 2015~2019년 조사 당시 빈곤율(13.4%)보다 낮았다. 같은 기간 동안 빈곤율이 감소한 카운티는 663개였고, 증가한 카운티는 195개였다. 다만 빈곤율은 연령대에 따라 격차를 보였다. 65세 이상 인구의 경우, 빈곤율이 오른 곳이 오히려 819개 카운티로 시니어 빈곤율이 사회적인 문제로 떠오르고 있음을 나타냈다. 학력 수준도 대도시와 도시가 아닌 지역의 격차가 커지고 있는 것으로 파악됐다. 통계에 따르면 대도시 지역의 약 89%에서 25세 이상 인구 중 학사 학위 소지자 비율이 증가했다. 대도시권에서 25세 이상 학사 학위 소지자 비율은 37.8%로, 직전 조사 당시 학사 학위 소지자 비율(34.2%) 대비 크게 높아진 것으로 파악됐다. 학사 학위 소지자 비율이 가장 크게 뛴 곳은 노스캐롤라이나주 더럼-채플힐 지역으로, 절반 이상(53.4%)이 학사 학위 소지자였다. 김은별 기자 [email protected]미국 한인 한인 인구 거주 한인 전국 한인

2026.01.28. 20:24

[신년기획·한인] 서부 캐나다 한인 '11만 명 시대' 활짝

11만715명. 주밴쿠버총영사관 관할 구역의 재외동포 수가 역대 최대치를 경신하며 서부 캐나다 시대를 열었다. 전 세계 재외동포 수가 2년 전보다 1.06% 줄어든 700만6,703명을 기록하고 북미 지역 전체도 1.49% 감소한 것과 비교하면 매우 이례적인 성장이다. 재외동포청이 발표한 2025 재외동포현황 통계에 따르면 밴쿠버 지역 동포 수는 2023년 대비 9.94% 증가하며 캐나다 내 한인 사회의 핵심 거점으로 부상했다. 같은 기간 토론토 지역의 증가율인 3.47%를 세 배 가까이 웃도는 수치다. 한인들의 서부 캐나다 선호 현상이 뚜렷해진 결과로 분석된다. 밴쿠버 관할 지역의 동포 사회는 한국 국적을 보유한 재외국민 4만6,435명과 캐나다 시민권을 취득한 동포 6만4,280명으로 이루어졌다. 지역별로는 BC주에 거주하는 동포가 8만1,375명으로 가장 많았으며 앨버타주가 2만6,675명으로 뒤를 이었다. 앨버타주는 활발한 경제 활동과 안정적인 주거 환경으로 인해 한인 인구 유입이 계속되고 있다. 사스카츄완주 2,500명, 유콘준주 105명, 노스웨스트준주 60명 등 관할 전 지역에서 한인 사회가 넓어지는 모양새다. 거주 자격별로는 영주권자가 2만6,615명으로 집계됐으며 일반 체류자 1만1,350명과 유학생 8,470명이 포함됐다. 특히 일반 체류자는 2년 전보다 40.51%가 급증했다. 코로나19 이후 워킹홀리데이와 취업 비자 소지자들의 유입이 크게 늘어난 까닭이다. 유학생 또한 21.96%의 성장세를 보이며 교육 도시로서 밴쿠버가 가진 경쟁력을 나타냈다. 캐나다 전체 재외동포 수는 26만3,153명으로 집계되어 미국, 중국, 일본에 이어 세계에서 네 번째로 한인이 많이 사는 국가 자리를 지켰다. 주토론토총영사관 관할 지역이 13만3,262명으로 여전히 가장 큰 규모를 유지하고 있으나 퀘벡주의 경우 유학생 감소 등의 여파로 동포 수가 2.82% 줄어드는 등 지역별 차이를 보였다. 재외동포청은 이번 통계를 재외동포 정책 수립과 한인 단체 지원 강화를 위한 기초 자료로 활용할 계획이다. 밴쿠버 한인 사회가 양적으로 팽창함에 따라 재외국민의 안전과 권익 증진을 위한 행정 서비스 수요도 함께 늘어날 것으로 보인다. 인구 증가가 한인 커뮤니티의 정치·경제적 영향력 확대로 이어질 수 있도록 체계적인 지원 방안 마련이 뒤따를 전망이다. [체크포인트 · 이것만은 꼭] 밴쿠버 한인 사회가 북미 대륙의 새로운 성장 엔진으로 부상했다는 사실은 한인들에게 자긍심을 줄 만하다. 토론토를 압도하는 성장률은 밴쿠버의 정주 여건과 경제적 매력을 증명하는 지표다. 11만 명이라는 인구 규모는 이제 현지 주류 정치계나 경제계에서도 무시할 수 없는 영향력을 의미하며, 한인 비즈니스 생태계가 한 단계 도약할 수 있는 토대를 마련했다. 하지만 가파른 성장의 이면에는 냉혹한 현실이 자리한다. 인구 밀집도가 높아지면서 주거 비용은 감당하기 어려운 수준으로 치솟고 있으며, 늘어난 인구에 비해 행정 서비스 공급은 정체된 상태다. 총영사관의 민원 처리 시간이 길어지는 현상은 일시적인 문제가 아닌 만성화된 압박으로 다가올 것이다. 특히 유입 인구의 상당수가 단기 체류 자격인 만큼 이들이 안정적으로 정착하지 못하고 떠날 경우 한인 사회의 활력은 일시적인 현상에 그칠 수 있다. 숫자가 늘어난다고 해서 저절로 영향력이 생기는 것은 아니다. 개별적인 생존 전략을 넘어선 공동체 차원의 목소리를 낼 수 있는 정치적 결집이 동반되어야 한다. 밴쿠버는 이제 막연한 희망을 품고 오는 곳이 아니라, 치열한 경쟁 속에서 구조적인 기회를 포착해야 살아남는 도시로 변모하고 있다. 늘어난 머릿수가 실질적인 힘으로 바뀌는 과정에서 나타나는 진통을 어떻게 관리하느냐가 향후 밴쿠버 한인 사회의 미래를 결정할 핵심 열쇠다. 중앙일보편집국신년기획·한인 캐나다 한인 서부 캐나다 한인 사회 한인 인구

2026.01.02. 17:00

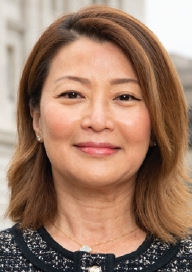

“지금이 한인커뮤니티가 더 크게 도약할 시점”

올해 본선거에서 3선에 성공한 뉴저지주 최초 한국계 여성 의원인 엘렌 박(민주·37선거구·사진) 주하원의원. 새 임기를 앞두고 박 의원에게 지난 성과와 향후 중점 과제, 한인 사회를 향한 메시지를 들어봤다. -3선 성공 소감과 이번 선거 결과에 담긴 유권자들의 메시지는 무엇이라고 보나. 올해 예비선거와 본선 결과를 통해 37선거구 유권자들이 저에 대한 분명한 지지를 보냈다고 느꼈다. 현재 가고 있는 방향이 옳고, 지역 주민들을 잘 섬기고 있다는 신호로 받아들이고 있다. -지난 두 차례 임기 동안 가장 의미 있었던 입법·정책 성과는. 뉴저지주의회 최초의 한인 여성 의원으로서, 한인과 아시아계 커뮤니티의 존재와 목소리를 주의회에 알리는 데 집중해 왔다. 김치의 날·음력설 기념 결의안, 한국계 베트남전 참전용사 관련 법안 등 지난 두 임기 동안 통과된 여러 법안이 그 결과라고 생각한다. -새 임기에서 가장 우선적으로 추진하고 싶은 핵심 과제는. 빅토리아 이씨 사건을 계기로 한 과잉 진압 방지 법안, 콘도 아파트의 창문 안전장치 선택권을 확대하는 ‘세바스찬 법’, 그리고 이민자 신뢰법(Immigrant Trust Act)을 반드시 입법화하고 싶다. -아시안·한인 인구 비중이 높은 37선거구에서 가장 큰 과제는. 인구 규모에 비해 투표 참여율이 낮다는 점이다. 투표는 권리이자 명예일 뿐 아니라 시민으로서의 의무다. 한 표가 곧 우리의 목소리이며, 이를 통해 정치권이 우리를 인식하고 예산과 정책을 끌어올 수 있다. -주하원 활동을 넘어 장기적으로 염두에 두고 있는 정치적 목표는. 당장 중요한 일에 집중하면서도 미래를 준비하는 편이다. 아직 집에 돌봐야 할 아이가 있고, 2년 뒤면 대학에 진학한다. 그 이후 어떤 기회가 열릴지는 그때 상황을 보고 판단하고 싶다. -높은 세금과 생활비로 인한 주민 유출 문제에 대한 해법은. 재산세를 낮출 수 있는 해법을 찾아야 한다. 뉴저지는 564개 기초자치단체가 각기 다른 세율을 적용하고 있으며, 학교 예산과 경찰·공무원 인건비 등이 복잡하게 얽혀 있다. 서비스 공유 등 보다 효율적인 시스템을 고민해야 하지만, 각 지자체의 이해관계 차이로 쉽지 않은 문제다. -뉴저지–뉴욕 간 교통 혼잡 해소를 위한 장기적 해법은. 대중교통 선택지를 확대하기 위한 뉴저지 게이트웨이 프로젝트가 시작됐지만, 트럼프 행정부 하에서 중단된 상태다. 장기적으로는 광역 대중교통 인프라에 대한 투자가 반드시 필요하다. -뉴저지·뉴욕 한인커뮤니티에 전하고 싶은 메시지는. 지금의 흐름을 멈추지 말아야 한다. K-팝, K-푸드, K-뷰티로 형성된 관심을 발판 삼아 한인커뮤니티의 다른 가치와 문화도 함께 조명할 수 있다. 한인 단체들은 차세대 리더와 미래 사회를 이끌 인재들을 길러내고 있다. 지금이 더 크게 도약할 시점이다. 윤지혜 기자 [email protected]한인커뮤니티 도약 뉴저지주의회 최초 37선거구 유권자들 한인 인구

2025.12.30. 21:10

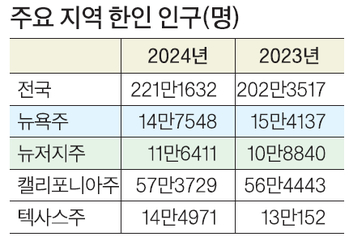

조지아 한인인구 증가세...10만명 육박

조지아주 한인 인구가 지난 몇 년간 증가세를 지속해 10만명에 육박하는 것으로 나타났다. 센서스국이 11일 발표한 2024년 아메리칸 커뮤니티 서베이(ACS) 자료에 따르면 조지아 내 한인(혼혈 포함) 인구는 총 9만428명으로, 지난해 8만1792명에 비해 10.5% 증가했다. 같은 자료에 따르면 조지아 한인 인구는 2019년 7만이 채 되지 않았으나, 2021년 7만5000명을 넘어섰으며, 2022년 8만, 2023년 약 8만1800명을 기록했다. 2023년에서 2024년 조지아의 한인 인구 증가율은 10.5%로 근 5년 내 가장 높았다. 전국의 한인 인구(혼혈 포함)는 총 221만1632명으로 집계됐다. 이는 전년 202만3517명에서 9% 이상 늘어난 수치다. 전국에서 한인이 가장 많이 거주하는 주는 캘리포니아로, 한인 4명 중 1명은 가주에 거주하고 있는 셈이다. 뉴욕(14만7548명), 텍사스(14만4971명), 뉴저지(11만6411명), 워싱턴(11만2047명), 버지니아(9만9989명) 순으로 한인 인구가 가장 많았으며, 조지아는 전국에서 6번째로 한인이 많은 주로 꼽혔다. 조지아 한인 중 여성이 51.1%로 남성 비율보다 많은 것으로 파악됐다. 나이대별로 5~17세가 19.4%, 25~34세, 35~44세가 각각 14.8%, 14.9%, 45~55세가 15.5%로 시니어층보다 많았다. 조지아 한인의 중위 연령은 36.9세로 조사됐다. 65세 이상은 전체 한인의 13.2%를 차지하는 것으로 나타났다. 조지아 한인 중 15세 이상 7만2884명 중 55.6%는 결혼했으며, 33.5%는 한 번도 결혼하지 않은 것으로 집계됐다. 조지아 한인 가구의 중위 소득은 9만1928달러로, 평균 소득은 12만3676달러로 조사됐다. 평균 소득이 중위 소득보다 높다는 것은 그만큼 고소득층 가구가 많다고 해석될 수 있다. 조지아에 거주하는 한인 60% 이상은 주택을 소유하고 있는 것으로 나타났다. 한인 소유 주택의 중간 가격은 50만1100달러로, 모기지를 포함해 월평균 2490달러를 주택 유지 비용으로 지출한다. 거의 모든 한인 가구(94.4%)는 한 대 이상의 차량을 보유한 것으로 파악됐다. 25세 이상 성인 6만1445명 중 고졸 이상은 94.2%, 대졸(Bachelor‘s degree) 이상은 53.3%인 것으로 파악됐다. 조지아 한인 중 해외에서 태어난 사람이 더 많은 것으로 집계됐다. 약 4만명은 미국에서 태어났고, 약 5만명은 해외 출생이다. 해외에서 태어나 미국 시민으로 귀화한 사람은 2만9567명, 미국 시민이 아닌 사람은 약 2만명이다. 조지아에서 16세 이상 한인 중 고용시장에서 일하는 사람(in labor force)은 64%가 넘는다. 공무원은 약 11% 정도다. 한편 조지아 한인의 빈곤율은 9.8%. 이 중 19세 미만은 7.7%인 것으로 나타났다. 민간 보험이 있는 조지아 한인은 74.5%, 공공 보험은 21.3%, 무보험자는 10.7%로 집계됐다. 윤지아 기자조지아 증가세 조지아 한인 한인 인구 한인 가구

2025.09.11. 15:03

'탈가주'에도… 가주 한인 인구 57만 명 돌파, 소득도 증가

가주 주민들의 ‘탈가주’ 현상에도 불구하고 가주의 한인 인구는 증가한 것으로 집계됐다. 또한 가주 내 한인 가구 소득도 늘어난 것으로 나타났다. 센서스국이 11일 발표한 2024년 아메리칸커뮤니티서베이(ACS) 자료에 따르면 가주 내 한인(혼혈 포함) 인구는 총 57만3729명으로 전년의 56만4443명에 비해 약 2% 가량 증가했다. 전국의 한인 인구는 총 221만1632명으로 집계됐다. 한인 4명 중 1명은 가주에 거주하고 있는 셈이다. 가주 다음으로 한인 인구가 많은 곳은 뉴욕(14만7548명)이었으며, 텍사스(14만4971명), 뉴저지(11만6411명), 워싱턴(11만2047명), 버지니아(9만9989명, 조지아(9만428명) 주 등의 순으로 나타났다. 가주 지역 한인의 중위 연령은 41.4세로 조사됐다. 연령대로 나눠보면 35~44세(16.3%) 사이 한인 숫자가 가장 많고, 이어 5~17세(14.9%), 45~54세(14.2%), 25~34세(13%), 55~64세(11.5%), 65~74세(9.4%) 순이다. 가주 내 한인 가구의 평균 소득은 17만2801달러로 조사됐다. 반면, 전체 한인 가구의 중간값을 의미하는 중위 소득은 11만3234달러였다. 평균 소득이 중위 소득보다 높다는 것은 그만큼 고소득층 가구가 많다는 것을 의미한다. 가주 거주 한인 2가구 중 1가구(50.5%)는 주택을 소유하고 있는 것으로 나타났다. 한인 소유 주택의 중간 가격은 100만8000달러로 LA지역 주택 중간가와 비슷한 수준을 보였다. 한인들은 모기지를 포함해 월 평균 3805달러를 주택 유지 비용으로 지출하는 것으로 조사됐다. 이밖에 한인 10가구 중 9 가구(91.4%)는 1대 이상의 자동차를 보유한 것으로 나타났다. 반면, 푸드스탬프, 생계보조금(SSI), 현금지원 등에 의존하는 한인 가구도 전체 중 약 13%에 달했다. 직종별로 나눠보면 한인(16세 이상) 중 다수가 매니지먼트·비즈니스·이공계 계열(62.5%)에 종사하고 있다. 세일즈·사무직(17.5%), 서비스업(12.8%)에 근무하는 한인들도 많았다. 전체 가주 한인 중 해외 태생은 31만9238명(55.6%)이다. 이중 22만4924명(약 70%)가 시민권을 취득했다. 해외 태생 한인의 절대 다수(97.8%)가 한국 출생자다. 가주 한인 5명 중 3명(58.5%)은 2000년 이전에 미국으로 왔다. 절반 이상의 한인이 미국에 산지 25년 이상이다. 이어 2000~2009년(21.4%), 2010년 이후(20.1%) 순으로 조사됐다. 가주 한인들의 이중 문화 색채는 여전히 짙다. 전체 한인 가구 중 65.9%는 가정에서 영어외 한국어와 같은 다른 언어를 사용하고 있다. 영어만 사용하는 가구는 34.1%에 불과했다. 이밖에도 가주 한인 중 혼혈 비율은 13.2%다. 한인 중 건강 보험 미가입 비율은 4%에 불과했다. 가주 한인 중 63.8%가 학사 이상의 학위를 갖고 있다. 한편, 전국의 한인(221만1632명)수는 지난 2023년(202만3517명) 대비 무려 9% 이상 급증했다. 한인은 중국계(582만8538명), 인도계(555만9778명), 필리핀계(497만4949명), 베트남계(244만5295명)에 이어 아시아계 중 다섯번째로 많다. 정윤재 기자센서스 완료 한인 가구 지역 한인 한인 인구

2025.09.10. 23:00

전국 한인인구 늘었지만 뉴욕에선 줄었다

미국에 거주하는 한인 인구가 1년 만에 증가세로 전환했지만, 뉴욕주에 거주하는 한인 인구는 줄어든 것으로 파악됐다. 연방 센서스국이 11일 발표한 2024년 아메리칸커뮤니티서베이(ACS)에 따르면, 미국 전체 한인 인구(혼혈 포함)는 221만1632명으로, 2023년 ACS 1년 조사 결과 당시 인구(202만3517명) 대비 9.3% 늘어난 것으로 집계됐다. ACS 조사에서 한인 인구는 계속 증가세를 나타내다가 작년엔 감소했는데, 다시 반등한 것이다. ACS 역대 통계에 따르면 미 전체 한인 인구는 2017년 188만7914명에서 2019년 190만명을 넘어선 데 이어, 2022년 205만1572명까지 늘었다. 2023년에는 202만3517명으로 감소하는 듯 했지만, 2024년에는 220만명을 훌쩍 넘어섰다. 그러나 뉴욕주에서는 오히려 같은 기간 한인 인구가 감소한 것으로 집계됐다. 2024년 기준 뉴욕주 한인 인구는 14만7548명으로, 2023년(15만4137명) 대비 4.3% 줄었다. 같은 기간 뉴저지주 인구는 10만8840명에서 11만6411명으로 늘어나 고물가에 부담을 느낀 한인들이 뉴저지주로 이사했을 가능성을 시사한다. 이외에 한인 인구가 가장 많은 캘리포니아주 인구는 2023년 56만4443명에서 2024년 57만3729명으로 늘었다. 텍사스주 한인 인구도 13만152명에서 14만4971명으로 증가했다. 한편 뉴욕 일원에 거주하는 한인들의 중간 연령은 1년 새 젊어졌다. 뉴욕주 한인 중간연령은 2023년 39.1세에서 2024년 37.1세로, 뉴저지주 한인 중간 연령은 같은 기간 41.4세에서 39.3세로 하락했다. 뉴욕주의 경우 65세 이상 한인 비율도 16.2%에서 14.4%로 대폭 낮아졌다. 뉴저지주 65세 이상 한인 비율은 16.2%에서 17.5%로 오히려 커졌다. 뉴욕주 한인 중간가구소득은 2023년 9만1604달러에서 2024년 10만9193달러로 늘었다. 반면 뉴저지주 한인 중간가구소득은 11만5022달러로 제자리걸음을 했다. 한편 이날 센서스국은 ACS 1년 조사에서 모기지가 있는 미국 주택 소유주들은 월평균 2035달러를 부담하는 것으로 파악됐다고 전했다. 이는 지난해 발표 당시(1960달러)보다 더 커진 수치다. 지역별로는 캘리포니아주(3001달러) 주민들이 부담하는 월 주택 비용이 가장 많았고, 하와이(2937달러), 뉴저지주(2797달러) 등이 뒤를 이었다. 김은별 기자 [email protected]한인인구 뉴욕 전국 한인인구 뉴욕주 한인 한인 인구

2025.09.10. 20:37

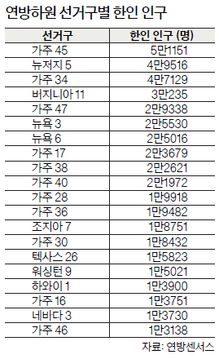

한인 가장 많은 선거구…가주 연방 하원 45지구

전국에서 한인 인구가 가장 많은 선거구는 가주 지역의 연방 하원 45지구인 것으로 나타났다. 또, 한인 인구가 많은 곳을 선거구별(118대 하원 기준)로 살펴보면 상위 20개 지역에서 가주가 절반 이상을 차지했다. 미주한인유권자연대(이하 KAGC)가 8일 발표한 미주 한인 통계 보고서에 따르면 연방 하원 45지구(가주)의 한인은 총 5만 1151명으로 전국 선거구 중 한인이 가장 많은 지역이다. 45지구는 전통적으로 한인 다수 거주 지역인 풀러턴, 브레아, 세리토스, 부에나파크, 사이프러스 등을 모두 포함하고 있다. 지난해 11월 총선거 당시 미셸 스틸(공화) 전 의원이 데릭 트랜(민주)에게 불과 수백 표 차이로 고배를 마셨던 곳이기도 하다. 두 번째로는 4만 9516명의 한인이 살고 있는 연방 하원 5지구(뉴저지)가 꼽혔다. 이어 34지구(가주·4만 7129명), 11지구(버지니아·3만 235명), 47지구(가주·2만 9338명), 3지구(뉴욕·2만 5530명), 6지구(뉴욕·2만 5016명), 17지구(가주·2만 3679명) 등의 순이다. 〈표 참조〉 34지구는 LA 한인타운이 포함된 지역으로 지난 선거에서 지미 고메즈(민주) 현 의원에게 데이비드 김 후보가 도전장을 내밀었던 곳이다. 47지구는 어바인 등이 포함된 데이브 민(민주) 의원의 지역구다. 이 밖에도 영 김(공화) 의원의 40지구도 2만 1972명의 한인이 살고 있는 것으로 조사됐다. KAGC 측은 보고서를 발표하면서 “전역에서 공직에 진출한 한인들의 영향력은 지속적으로 확대되고 있다”며 “한인 사회는 주류 사회 내에서 중요한 목소리로 자리매김하고 있다”고 의미를 전했다. KAGC는 센서스국의 아메리칸 커뮤니티 서베이(ACS) 추정치 통계(2023년 기준)를 근거로 주별 한인 인구도 취합했다. 보고서에 따르면 가주의 한인 인구는 56만 2497명으로 전국에서 가장 많았다. 이어 뉴욕(14만 2143명), 텍사스(11만 1701명), 뉴저지(10만 9856명), 워싱턴(9만 7176명), 버지니아(9만 3481명), 일리노이(7만 3353명) 등의 순이다. 특히 가주의 경우는 전체 한인 인구 중 약 80%인 45만 623명의 한인이 시민권자로 조사됐다. 이 중 20만 8162명은 귀화를 통해 시민권을 취득했다. 전국 각 주요 도시의 한인 인구를 보면 LA(11만 3607명)에 가장 많은 한인이 살고 있다. 이어 뉴욕(9만 1595명), 어바인(가주·2만 3963명), 호놀룰루(하와이·2만 3621명), 샌디에이고(가주·1만 8213명), 풀러턴(가주·1만 7962명) 등의 순이다. 이 밖에도 가주에서는 샌호세(1만 6469명), 샌프란시스코(1만 5776명), 토런스(1만 2858명), 부에나파크(1만 609명), 글렌데일(8013명) 등이 상위 20개 도시에 이름을 올렸다. 장열 기자선거구 한인 하원 45지구인 하원 5지구 한인 인구

2025.04.08. 21:54

남가주 한인 인구, LA는 줄고 OC는 늘었다

LA 한인 인구는 감소한 반면 어바인, 요바린다, 사이프리스와 같은 오렌지카운티(OC)의 한인 인구 유입은 크게 늘었다. 또 특이하게 샌호세의 한인 인구 증가도 눈에 띄었다. 12일 센서스국이 공개한 아메리칸커뮤니티서베이(ACS) 5년 추정치(2019~2023)에 따르면 LA카운티의 한인 인구는 22만4630명이다. 직전 조사(2014~2018년)의 23만2622명과 비교하면 약 3.4% 감소했다. 반면 오렌지카운티 한인 인구는 같은 기간 10만2274명에서 11만6566명으로 증가했다. 범죄 및 홈리스 증가와 학군 등이 탈 LA의 원인으로 분석된다. 또한 미국 출생 한인이 크게 증가한 것도 일조하고 있다.〈본지 12월12일자 A-1면〉 도시별로 살펴보면 더욱 뚜렷하다. 〈표 참조〉 가장 많은 한인이 거주하는 LA시 인구는 같은 기간 11만6599명에서 약 3.4% 감소한 11만2638명으로 집계됐다. 반대로 어바인 인구는 2만1392명에서 약 18.4%가 늘어 2만5344명을 기록했다. OC에서 가장 큰 폭으로 한인 인구가 유입된 지역은 요바린다(87.6%)였다. 높은 집값 때문에 인근 도시인 요바린다로 몰렸다는 게 한인 부동산 업계의 설명이다. 샌호세에도 많은 한인이 유입됐다. 1만3411명에서 35.7% 증가한 1만8204명이었다. 샌디에이고에도 지난 5년 대비 14.5% 증가한 2만481명의 한인들이 거주하고 있다. 다만, 애너하임과 글렌데일, 세리토스, 다이아몬드바, 가든그로브 지역의 한인은 소폭 감소했다. 이전 통계는 5년 치 자료를 취합, 1년 단위 통계보다 오차 범위가 낮다. 조사 지역, 항목마다 편차가 있지만 10% 이내인 경우가 많다. 다만 공개된 데이터상에서 세부 항목에 대한 자세한 수치를 확인하는 접근성이 1년 치 통계보다 어렵다는 단점이 있다. 센서스국은 5년치 통계 발표에 앞서 세부 항목이 포함된 2023년 1년 통계 추정치를 최근 공개한 바 있다. 이에 따르면 가주 한인사회의 고령화 속도도 가늠할 수 있다. 가주 한인들의 중간 나이(40.9세)는 전국 한인(37.3세)보다 3.6세 더 많았다. 65세 이상 인구 비율 역시 가주 한인은 18.5%로 전국의 14.4%보다 4.1%포인트나 높았다. 반대로 가주의 17세 이하 한인 인구 비율은 20.2%로 전국의 23.6%보다 낮았다. 또 영어 사용에 어려움을 겪는 한인 비율은 37%로 전국 한인 29%를 웃돌았다. 가정에서 영어가 아닌 한국어만 사용하는 비율도 전국보다 11%포인트 높은 68%로 조사됐다. 가구당 중간 소득은 가주 한인이 10만4630달러로 전국의 9만6430달러보다 8000달러 이상 더 많았다. 반면 높은 주거비 탓으로 가주 한인은 한 달 평균 렌트비로 2197달러(전국 한인 1873달러)를 부담하고 있다. 건강보험이 없는 한인 비율은 전국(6%)보다 소폭 낮은 5%였다. 관련기사 미국 출생 한인 인구 크게 늘었다 김영남 기자 [email protected]남가주 한인 한인 인구 전국 한인 한인 부동산

2024.12.12. 21:27

미국 출생 한인 인구 크게 늘었다

미국의 한인 인구 가운데 한국 출생자의 비율이 크게 줄고 있는 것으로 나타났다. 이는 한인 사회의 인구 구성이 달라지고 있음을 보여주는 것이라 주목된다. 이는 전국의 한인 인구가 200만명에 육박하고 있는 가운데 한인 이민자들의 구성이 급변하고 있음을 보여준다. 연방 센서스국이 12일 공개한 아메리칸커뮤니티서베이(ACS) 5년 추정치(2019~2023년) 통계에 따르면 전국의 한인 인구는 199만8698명(혼혈 포함)으로 집계돼 200만 명에 육박했다. 이는 5년 전(2014~2018년) ACS 자료 발표 당시 한인 인구(혼혈 포함 184만2251명)와 비교하면 8.5% 증가한 숫자다. 다만 전체 한인 인구 가운데 한국에서 태어나 미국에 거주하는 한인 비율은 51.4%로 낮아졌다. 미주 한인 중 한국 출생자는 2명 가운데 1명꼴이 된 셈이다. 이는 5년 전 조사 당시 한국 출생자 비율(57.1%)과 비교하면 5.7%포인트나 줄었다. 5년 전에는 미국에 거주하는 한인 5명 중 3명에 가까운 이들이 한국 태생이었으나, 이제 한국 출생자가 겨우 절반을 넘기는 수준이 됐다. 캘리포니아주의 한인 인구는 56만5921명으로 집계됐다. 5년 전(53만9595명)과 비교해 2만6326명이 늘었다. 한인 인구의 지역 이동도 눈에 띈다. LA카운티의 한인 인구는 23만 2622명에서 22만 4630명으로 감소했다. 반면, 오렌지카운티의 한인 인구는 10만2274명에서 11만6566명으로 증가했다. 한편 이날 ACS는 인구 데이터뿐만 아니라 다양한 사회경제 분야 통계 추정치를 발표했다. 발표에 따르면 전국의 총인구는 총 3억3238만7540명으로, 5년 전 인구(3억2290만3030명) 대비 2.9% 증가했다. 자가주택 단위 수는 총 8290만개로, 5년 전(7640만) 대비 8.4% 늘었다. 지난 5년간 미국 가구의 중간소득은 7만8538달러로, 2014~2018년 대비 7% 증가했다. 빈곤율은 같은 기간 14.1%에서 12.4%로 하락했다. 김영남 기자 [[email protected]]미국 한인 한국 출생자 한인 인구 증가 한국

2024.12.11. 23:00

미국 내 한인 200만명, 한국 출생 비율은 급감

미국 내 한인 인구가 200만명에 육박하고 있지만, 한국에서 태어난 한인 인구 비율은 크게 줄었다. 연방 센서스국이 12일 공개한 2018~2023 아메리칸커뮤니티서베이(ACS) 5년 추정치 통계에 따르면, 전국 한인 인구는 199만8698명(혼혈 포함)으로 집계됐다. 5년 전 2014~2018 ACS 5년 추정치 발표 당시 한인 인구(혼혈 포함, 184만2251명)와 비교하면 8.5% 늘어난 수준이다. 다만 전체 한인 인구 대비 한국에서 태어나 미국에 사는 한국 출생자 비율은 51.4%에 불과했다. 5년 전 조사 당시 전국 한인인구 중 한국 출생자 비율(57.1%)과 비교하면 5.7%포인트나 줄어든 수준이다. 5년 전에는 미국에 거주하는 한인 10명 중 6명에 가까운 이들이 한국 태생이었으나, 이제 절반을 겨우 넘기는 수준만 한국 출생인 셈이다. 뉴욕 일원 대표 한인밀집지역의 한인 인구가 줄어드는 것도 한국 출생 이민자 유입의 감소 때문이다. 이에 따라 퀸즈 한인 인구(혼혈 포함)는 이번 조사에서 5만명을 겨우 넘긴 5만385명으로, 5년 전(5만4294명) 대비 7.2% 감소했다. 맨해튼 거주 한인 인구(혼혈 포함)는 2만882명으로, 5년 전(2만1930명) 대비 역시 줄었다. 반면, 브루클린 한인 인구는 1만5454명으로 5년 전 대비 32% 급증했다. 뉴저지주 버겐카운티(7.8%), 허드슨카운티(11.5%) 한인 인구도 일제히 늘었다. 혼혈을 제외한 한인 인구는 뉴욕주에선 줄었지만, 뉴저지주에서 늘었다. 혼혈을 제외하더라도 퀸즈 한인 인구는 5년 전 5만1261명에서 4만6173명으로 급감했다. 혼혈을 제외하고 집계해도 브루클린과 버겐·허드슨카운티 한인 인구는 증가세를 보였다. 한편 이날 ACS는 인구 데이터뿐만 아니라 다양한 사회경제 분야 통계 추정치를 발표했다. 발표에 따르면 미국 인구는 총 3억3238만7540명으로, 5년 전 인구(3억2290만3030명) 대비 2.9% 증가했다. 미국의 자가주택 단위 수는 총 8290만개로, 5년 전(7640만) 대비 8.4% 늘었다. 지난 5년간 미국 가구의 중간소득은 7만8538달러로, 2014~2018년 대비 7% 증가했다. 빈곤율은 같은 기간 14.1%에서 12.4%로 하락했다. 김은별 기자 [email protected]미국 한인 한국 출생자 한인 인구 허드슨카운티 한인

2024.12.11. 21:10

[오픈 업] 한강(漢江) vs 한강(韓江)

새벽에 한국에 있는 친구로부터 문자가 왔다. 내달이면 54세가 되는 1970년생 한국 여성 작가 한강(韓江) 씨가 노벨 문학상을 받았다는 쾌보였다. 너무 감격한 나머지, 기사를 카피해서 여기저기 퍼 날랐다. 나만 그런 것이 아니다 보니 동시다발적으로 기사가 전달되고 있었다. 한강 작가가 ‘한강(漢江)의 기적’을 다시 한번 만들었다고 생각되는 날이었다. 내가 알고 있는 ‘한강의 기적’은 빈곤했던 한국이 기적적으로 가난에서 벗어난 것이다. 배고픈 국민이 없어졌고, 전국을 구석구석 연결해주는 도로가 생겼고, 해외여행을 할 능력이 생겨 다른 문화를 접할 기회가 생긴 것 등이 그것이다. 이런 경제적 발전을 의미하는 ‘한강의 기적’에 이바지한 분들이 한국은 물론 해외에도 많다. ‘한강의 기적’은 제2차 세계 대전에서 참패한 독일이 급속하게 선진국으로 발전한 것을 ‘라인강의 기적’이라고 부르는 것에서 본뜬 것이라고 한다. 4·19 학생혁명 후 잠시 정권을 잡았던 장면 내각이 독일을 본보기로 삼아 한국도 도약하자며 역설한 것에서 유래했다. 한강 작가의 노벨 문학상 수상을 계기로 ‘한강의 기적’이라는 의미를 더 확대하는 것은 어떨까. 단지 급격한 경제 성장을 의미하는 것에서 문화, 연예, 과학, 스포츠 등 모든 영역을 망라해 한국을 알리고, 한국의 위상을 높이는 모든 것을 한강의 기적이라 부르자는 것이다. 한강의 기적을 생각하다 보니, 잊어서는 안 될 역사가 있다. 바로 한인 이민역사다. 내가 어렸던 때 브라질 이민이 처음 시작되었다. 1962년 109명의 한국인이 브라질 산토스 항에 도착했고, 이후 한인이 늘면서 현재는 브라질의 한인 인구가 5만 명이 넘는다. 이어 1963년에는 광부,간호사의 서독 파견이 시작됐다. 이후 1977년까지 광부 7936명, 간호사 5800명, 보조간호사 4232명이 서독으로 갔다(2020.12.1. 청죽통한사 보고) 그중에는 계약 기간을 마치고 학업에 전념해 대학교수가 된 분도 20명이나 된다고 한다. 한국의 세 번째 여성 대사 김영희씨도 파독 간호사 출신이고, 광부로 독일에 갔다가 의과대학을 졸업하고 병원장이 된 분도 있다. 하와이와 파차파 캠프의 미주 한인 이민 선조들도 잊지 말아야 한다. 현재 전 세계에 한인 디아스포라가 750만 명에 이르고, 미국만 해도 한인 인구가 200만 명이 넘는다. 이들이 이루어 가는 나날의 노고, 그러나 그들이 가르쳐 주는 삶의 풍요로움에 고개를 숙인다. 한반도를 동서로 흐르는 ‘한강’의 한자는 한강 작가의 한자 성과는 다르다. 이와 관련 흥미로운 것은 지난 7월 민족문화연구원장인 심백강 박사가 한 언론에 게재한 ‘한강(漢江) 한자 표기, 한강(韓江)으로 바꾸자’는 칼럼이다. 심 박사에 따르면 극동지방에는 중국 한(漢)족의 모태가 된 ‘한족의 한강’과 고조선, 부여, 고구려, 백제의 젖줄이 되어준 ‘밝족의 한강’이 있었다고 한다. 고려 때까지 서울의 한강은 백강(白江), 즉 우리말로 ‘밝강’이었다는 것이다. 그런데 ‘밝강’을 한강(漢江)이라는 말로 음차 표기하게 되었고, 조선시대에 사대적인 의미로 변질하였다는 주장이다. 심 박사의 주장이 옳다면 한강은 ‘밝강’으로 쓰거나 한자로는 한강(韓江)으로 쓰는 것이 옳을 것 같기도 하다. 한문을 거의 쓰지 않는 현시대에 큰 의미가 있을지는 모르겠지만 말이다. 고백하자면, 한강 작가의 맨부커 수상작 ‘채식주의자’를 읽은 후, 그녀의 다른 작품은 읽지 않았다. 하지만 이제 한 작가가 힘들게 쌓아왔을 알찬 문학 작품들을 통해 정치와 철학, 인간 비애를 감싸 안는 자비로움, 잔인한 인간상을 꼬집는 능력들을 알아볼 참이다. 한강 작가의 노벨 문학상 수상 소식에 흥분하고, 자랑스럽게 여기는 한인이 나 말고도 많을 것이라 생각하다. 류 모니카, M.D. / 종양 방사선학 전문의·한국어 진흥재단 이사장오픈 업 한강 한강 작가 한국 여성 한인 인구

2024.10.13. 18:00

‘한인 시니어의 날<10월2일>’ 추진…가주 상원 데이브 민 발의

한인 시니어들의 기여와 희생에 감사를 표시하는 ‘가주 한인 시니어의 날(Korean American Senior Day)’이 추진된다. 데이브 민 가주 상원의원은 매년 10월2일을 한인 시니어들을 위한 날로 제정하는 결의안 SR 107을 발의했다고 지난 5일 밝혔다. 10월2일은 한국 정부가 1997년 제정한 ‘노인의 날’과 같은 날이다. 발의안에서 민 의원은 “미국 내 한인은 150만 명가량이 살고 있는데 이 중 17.4%가 65세 이상의 시니어”라며 “가주 내에서는 50만 한인 인구 중 14.9%가 시니어일 정도로 커뮤니티의 큰 부분을 차지한다”고 설명했다. 특히 발의안에는 “한국의 노인의 날과 같은 날로 이곳 한인 시니어들의 노력에 사회 모두가 축하하는 시간을 마련하고자 한다”는 내용이 담겨있다. 민 의원은 동시에 “65세가 넘어서도 수많은 한인 시니어들이 여전히 경제활동을 하며 가정을 이끌어 가고 있어서 큰 의미를 갖는다”며 “가족은 물론 커뮤니티가 시니어들이 지켜온 한국 문화와 전통을 함께 누리는 시간이 되길 바란다”고 강조했다. 최인성 기자 [email protected]한인 노인 한인 시니어들 한인 노인 한인 인구

2024.08.12. 20:31

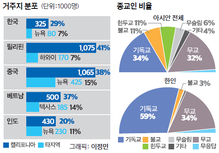

[퓨리서치 센서스·설문조사] 한인 유권자 110만명…민주당원 67%

각종 강력 범죄가 잇따르고 인플레이션으로 인한 경제적 어려움이 커지는 상황에서도 한인들은 여전히 ‘아메리칸 드림’을 향한 노력을 멈추지 않고 있는 것으로 나타났다. 6일 퓨리서치센터는 연방센서스 2022년 통계와 한인 1146명 등 아시안 7006명을 대상으로 2022년과 2023년 시행한 설문조사를 토대로 ‘미국 속 한인 현황’ 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 미국에 거주하는 한인 인구는 180만 명을 넘어섰으며 전체 아시안 인구의 8%를 차지했다. 이번 조사에서 한인 혼혈 인구는 제외됐다. 지난해 연방센서스국이 발표한 2022년 ACS 통계에서 혼혈을 제외한 한인 인구가 150만1587명으로 조사됐던 것〈본지 2023년 9월 14일 A-1면〉에 비해 약 30만 명이 더 많다. 한인 인구의 57%는 이민자 출신으로 한인들이 가장 많이 거주하는 곳은 LA(17%)와 뉴욕(12%)으로, 10명 중 3명은 이 두 도시에 몰려 있었다. 한인들의 평균 중간소득은 9만 달러로 전체 아시안 평균 중간소득(10만 달러)에 비해 1만 달러가 낮은 것으로 조사됐다. 노력하면 성공한다는 ‘아메리칸 드림’에 대한 한인들의 생각은 전체 아시안들에 비해 좀 더 긍정적이었다. 2명 중 1명(49%)은 ‘아메리칸 드림’을 성취하기 위해 나가는 중이라고 답했으며, 4명 중 1명(25%)은 이미 ‘아메리칸 드림’을 성취했다고 밝혔다. 인종별로 보면 ‘아메리칸 드림’을 성취하기 위해 나아가고 있다고 답한 한인 비율은 중국계(50%)에 이어 두 번째로 높았다. 전체 아시안은 45%였다. 아메리칸 드림이 그들의 손에서 벗어났다고 답한 한인 비율도 25%로 파악됐지만, 전체 아시안(27%)보다는 낮았다. 인종별로는 중국계·인도계가 각각 23%로 한인보다 적었지만, 일본계의 경우 31%, 베트남계는 30%로 나왔다. 또 이번 보고서에 따르면 한인들의 66%는 자신의 정체성을 ‘한국인(Korean)’ 또는 ‘한국계 미국인(Korean American)’이라고 소개했다. 이는 아시안 전체로 볼때 본인의 민족적 배경을 소개하는 경우가 52%에 그친 것과 비교된다. 한인들의 민족적 정체성이 상대적으로 강하다는 뜻이다. 반면 자신의 정체성을 ‘미국인(American)’이라고 대답한 한인은 9%에 그쳤으며, 25%는 비아시안들에게 문화적 또는 종교적 관습 등을 숨긴 경험이 있다고 답했다. 또 한인 응답자의 10명 중 9명(86%)은 한국을 좋아하지만 72%가 한국으로의 역이민은 고려하지 않고 있다고 밝혔다. 정당별 선호도는 전체 한인의 67%가 민주당원이라고 답했다. 이는 아시안 전체 평균(62%)보다 많다. 인종별로는 필리핀계와 인도계가 각각 68%로 가장 높았으며, 중국계가 56%, 베트남계는 42%로 파악됐다. 공화당을 지지하는 한인(28%)은 베트남계(51%), 중국계(38%), 필리핀계(31%), 인도계(29%)에 이어 가장 낮았다. 전체 아시안 공화당원 비율은 34%다. 보고서에 따르면 2022년 현재 미국 내 한인 인구의 62%인 110만 명이 투표자격이 있는 것으로 집계됐다. 이는 최소 18세 이상의 시민권자 한인 인구를 의미한다. 유권자수가 가장 많은 아시안은 필리핀계(260만명)였으며, 인도계(210만 명), 베트남계(130만 명) 순이다. 종교 조사에서는 한인 10명 중 6명(59%)이 기독교인으로 파악됐다. 이는 아시안 전체 기독교인 비율(34%)보다 무려 2배 가까이 높은 수치다. 한인 기독교인 중 34%는 복음주의 개신교에 소속됐으며, 12%는 비복음주의 개신교, 11%는 가톨릭에 속했다. 기독교인이라고 답한 아시안 중 가장 높은 비율은 필리핀계(74%)였으며, 인도계(15%)가 가장 적었다. 중국계는 23%, 일본계는 25%였으며 베트남계는 36%로 각각 파악됐다. 불교의 경우 베트남계(37%)가 가장 많았으며, 필리핀계와 인도계가 각각 1%로 조사됐다. 한인의 경우 3%였다. 한인 힌두교도와 모슬렘 교인도 각각 1% 존재했다. 이밖에 특정 종교에 소속되지 않은 한인은 34%로, 전체 아시안(32%)보다 많다. 장연화 기자 [email protected]퓨리서치 센서스·설문조사 민주당원 유권자 한인 인구 전체 아시안들 한인 비율

2024.08.06. 21:58

“한인 유권자 지지면 당선 확실”

“한인 유권자 150분만 나와서 지지해주신다면 100% 승리를 장담합니다. 반드시 당선되어서 보답하겠습니다.” 내년 4월 실시되는 샴버그 타운십 트러스티(Schaumburg Township Trustee) 선거에 출마하는 대니얼 리(사진•한국 이름 이승훈•공화) 후보가 한인들의 적극적인 참여와 지지를 당부했다. 지난 8일 팰러타인 코틸리온 뱅큇에서 열린 제17회 연례 노스웨스트 서버브 공화당 링컨데이 디너에 참석한 이 후보는 “평범한 이웃을 위한 상식의 정치를 실현하겠다”고 밝혔다. 전문 정치인들의 보여주기식 행정과 이에 따른 예산 남용, 세금 인상 등의 악순환을 끊고 교사, 비즈니스맨, 목수 등 평범한 이들이 정치에 참여하는 게 지역사회를 위해 더 바람직하다고 강조하는 그는 “참여야 말로 개인과 지역 사회의 발전을 도모하는 힘이 된다”고 말했다. 현재 자원봉사자들의 도움을 받아 캠페인을 전개 중인 그는 향후 연장자들을 위한 교통 편의 제공과 우편투표 지원 등을 계획하고 있다. 지난 2022년부터 호프만 에스테이츠 빌리지서 2가지 직책의 커미셔너(Economic Development Commission 및 Planning & Zoning Commission)를 맡고 있는 그는 “지역 특성상 팽팽한 접전이 예상된다. 지역 내 한인 인구는 무시 못할 수준이다. 한인과 아시안 주민들의 지지가 있다면 충분히 승산이 있다”며 ‘상식의 회복’(Bring Back Common Sense)을 위한 한인 및 주민들의 지지를 강조했다. 대니얼 리 캠페인=웹사이트(www.Citizens4DanielLee.com), 이메일 [email protected], 전화 847-630-2615. 한편 이날 행사는 레이건 대통령 정부 당시 법무부 차관보를 지낸 조셉 모리스의 사회로 지난 2022년 일리노이 주지사 공화당 후보직에 출마했던 개리 래빈이 키노트 스피커로 나서 조 바이든 연방정부와 민주당이 주도하는 일리노이 주의 정치 사회 경제 등 각 분야 정책에 대한 실정을 지적하고 오는 11월 열리는 대선과 연방, 주, 지자체 선거에서의 공화당 승리를 강조했다. 노재원유권자 지지면 한인 유권자 한인 인구 공화당 승리

2024.07.09. 13:30

[중앙시론] 애틀랜타에서 느낀 한인 사회 미래

애틀랜타에 본부가 있는 한미우호협회로부터 올해 평생업적상 수상자로 결정됐다는 연락을 받고 애틀랜타를 방문할 기회가 생겼다. 애틀랜타 방문은 90년대 중반 이후 처음이었다. 애틀랜타의 첫인상은 교통 체증 문제였다. LA보다 더 심한 듯했다. 오후 2시 반쯤 공항을 출발해 다운타운까지 30분이면 될 거리를 1시간 넘게 걸렸다. 급성장하는 도시의 부작용 가운데 하나라는 생각이 들었다. 주요 한인 거주지는 둘루스, 스와니 그리고 도라빌 등 3곳에 형성되어 있다고 한다. 도라빌은 1990년 최초로 한인 상권이 형성된 곳이고, 둘루스는 현재 최대 한인 상권 지역이다. 애틀랜타는 미국 동남부 최대 도시인데 최근 한인 인구도 급증세를 보인다. 이제 애틀랜타 한인 사회는 LA와 뉴욕에 이어 미국에서 3번째로 큰 규모라고 한다. 그 배경 가운데 하나는 현대, 기아, SK, 등 한국 대기업의 활발한 진출이다. 이들 기업의 투자가 늘면서 한국으로부터의 유입 인구도 많아졌다고 한다. 또 온화한 기후와 상대적으로 저렴한 물가 수준으로 인해 시카고와 동부지역에서 한인 이주가 늘고 있는 것도 한인 인구 급성장 이유 가운데 하나다. 한미우호협회의 박선근 회장은 LA 지역에서 기부왕으로 잘 알려진 고 홍명기 회장과 비슷한 활동을 하는 분이다. 특히 그는 2004년 ‘좋은 이웃 되기 운동’을 시작해 지금까지 이끌고 있다. 미국 사회의 주역이 되려면 좋은 평판부터 얻어야 한다는 것이 박 회장의 지론이다. 박 회장이 한미우호협회를 창립한 것은 1996년이다. 한미 우호 협력 증진을 위해 설립되었으며 매년 한인 '이민자 영웅상'과 '평생업적상'을 수여하고 있다. 올해 이민자 영웅상 부문은 성김 전 주한대사가 받았다. 한미우호협회 시상식에는 주류 유력 인사들도 대거 참석하는 성황을 이뤘다. 시상식에 참석한 주요 인사로는 네시선 딜 전 조지아 주지사, 리치 맥코믹 연방하원, 마이스 데이브스 판사, 샘 올렌스 전 조지아 검찰총장, 호스트 모터 리치 칼튼 호텔 창업주, 앤드루 영 전 애틀랜타 시장 및 U.N. 대사, 그리고 프랭크 블레이크 델타 항공 회장과 홈 디포 회장 등이 있었다. 참석자 240명 가운데 한인은 40여명 정도에 불과했다. 최근 한국 대기업의 조지아 주 투자가 활발해지면서 한국과 한인 사회의 위상도 높아졌다고 한다. 주요 정치인들이 한인 사회 행사에 주저 없이 참석하는 것이 이런 이유라는 귀띔이다. 사실 캘리포니아에서 한인 사회 행사에 주지사가 참석하는 경우는 거의 없지만 조지아 주는 다르다는 것이다. 1.5세, 2세들과 만남의 시간도 가졌다. 그들은 한인 사회의 미래에 대한 관심이 많았고, 그와 관련된 이야기에 귀를 기울였다. 특히 캘리포니아 주의 아시안·아메리칸학 중·고교 필수 과목 포함, 코리안-아메리칸의 정체성 확립 방법 등에 많은 관심을 보였다. 또 세계 최대 한인 회관이라는 애틀랜타 한인회관 소강당에서 열린 동남부연합회 연례회의에 참석해 기조 강연도 했다. ‘한인회의 바람직한 역할’이라는 주제로 한인회가 1세 중심에서 1.5세와 2세 중심으로 거듭나야 한다고 강조했다. 그런데 같은 건물 대강당에서는 한인 1.5,2세들과 다른 아시아계 젊은이들이 ‘애틀랜타 총격 참사 3주년 기념식’ 준비를 하고 있었다. 두 행사가 함께 열렸다면 분명 시너지 효과가 있었을 텐데 아쉽다는 생각이 들었다. 이런 모습은 한인 사회 전체의 현주소를 보여주는 듯했다. 1세와 2세가 같은 건물에 있지만 어울리지 못하고 따로 행사를 하는 것은 마치 서로 다른 곳을 바라보고 있는 듯했다. 1세와 2세가 함께 같은 곳을 바라보면서 활동해야 하는데 그렇지 못한 것이 안타깝다. 2박 3일의 짧은 일정이었지만 애틀랜타 한인 사회에 대해 조금이나마 알 수 있는 기회였고 한인 사회의 미래도 생각해 보는 좋은 기회였다. 장태한 / UC 리버사이드 교수·김영옥 재미동포연구소장중앙시론 애틀랜타 한인 애틀랜타 한인 애틀랜타 방문 한인 인구

2024.04.07. 17:38

뉴욕 일원 한인 서류미비자 최소 3만명

뉴욕·뉴저지주에 거주하는 한인 서류미비자 인구가 최소 3만명에 달하는 것으로 추산됐다. 전국적으로는 한인 서류미비자 인구가 17만3000명에 달했다. 2022년 센서스국 자료 기준 뉴욕·뉴저지 한인 인구(혼혈 포함)가 약 25만명, 전국 한인 인구가 200만명 수준이라는 것을 고려하면 뉴욕·뉴저지에 거주하는 한인 10명 중 1.2명(12%)은 서류미비자로 파악되는 셈이다. 14일 이민 관련 싱크탱크 이민정책연구소(MPI)는 ‘미국 이민자 통계 현황’ 발표에서 이같이 밝히고, 한인 서류미비자는 한인 커뮤니티가 큰 캘리포니아·뉴욕·텍사스·조지아주 등에 집중돼 있다고 전했다. 뉴욕주의 경우 퀸즈에만 9000명의 한인 서류미비자가 거주하는 것으로 파악됐다. 맨해튼에 거주하는 한인 서류미비자는 3000명이다. 뉴저지주의 경우, 버겐카운티에 거주하는 서류미비자 수가 9000명이었다. 이민정책연구소는 센서스국의 2015~2019 아메리칸커뮤니티서베이(ACS), 가계조사(SIPP) 등을 자체적으로 분석해 이같은 결과를 내놓았다. 불법체류 청년 추방유예 프로그램 다카(DACA) 혜택을 받는 한인은 5040명으로 추산됐다. 전국의 다카 프로그램 수혜자(54만4690명) 중에는 멕시코(44만930명) 출신이 가장 많았으며, 엘살바도르(2만1360명)·과테말라(1만4450명)·온두라스(1만3230명) 등이 뒤를 이었다. 아시아 국가 중에는 한인이 가장 많다. 자격이 되지만 도널드 트럼프 전 행정부 당시 신규 신청 접수 중단의 여파로 다카 신청을 못한 한인 인구는 3만2000명에 달했다. 한편 MPI는 2022년 기준 뉴욕주에 거주하는 한국 출생 인구는 8만2663명, 뉴저지주 거주 한국 출생 인구는 총 6만7595명으로 파악했다. 한국에서 태어나 뉴욕·뉴저지에 정착한 이민 1세, 이민 1.5세 인구를 15만명으로 파악한 셈이다. 한국에서 태어나 미국에 거주하는 총 인구는 104만5100명에 달했다. 해외에서 태어나 미국에 정착한 총 인구(4618만2089명) 중 2.3% 수준이다. 집에서 한국어를 주로 쓰는 인구수는 총 110만4000명으로 파악됐다. 집에서는 영어 외에 다른 언어를 쓰는 이들 중 1.6% 비율이다. 가정에서 가장 많이 쓰이는 제2외국어는 스페인어(60.8%)가 압도적이었으며 중국어(5.1%), 타갈로그어(2.6%), 베트남어(2.2%) 등이 뒤를 이었다. 김은별 기자 [email protected]서류미비자 한인 한인 서류미비자 한인 인구 뉴저지 한인

2024.03.14. 21:19

한인 인구 200만명 넘었다

미국 내 한인 인구가 1년 만에 9만 명 가까이 늘면서 200만명을 돌파했다. 14일 연방 센서스국이 발표한 ‘2022년 아메리칸 커뮤니티 서베이(ACS)’에 따르면, 한인 인구는 205만1972명(혼혈 포함)으로, 전년도의 196만2184명에서 4.6% 늘었다. 이번 조사 결과 한인 인구 4명 중 1명이 혼혈로 파악됐다. 비혼혈 한인 인구는 전체 한인 인구의 77.6%인 150만1587명으로 나타났다. 2개 인종 이상 혼혈은 19.1%이며 3개 인종 혼혈은 2.9%이다. 〈표 참조〉 ACS는 10년마다 시행되는 인구 조사와는 별도로 센서스국이 연례 표본조사를 바탕으로 추산치로 발표된다. 주별로는 캘리포니아에 전체 한인 인구(혼혈 포함)의 28%인 57만4460명이 거주하고 있으며, 뉴욕(15만4211명), 텍사스(13만4313명), 뉴저지(10만8498명), 워싱턴(10만2705명), 버지니아(9만7379명), 조지아(8만553명) 순이다. 한인 인구가 큰 폭으로 늘어난 곳은 텍사스(16.7%)와 워싱턴(10.7%)으로 나타났다. 워싱턴은 특히 이번에 한인 인구가 10만명을 넘어서며 버지니아를 앞질렀다. 조지아도 1년 전의 7만5525명에서 6% 가까이 늘었으며, 가주는 2021년의 55만8338명에서 1만6122명(2.8%)이 추가됐다. 반면 일리노이는 7만1709명으로, 1년 전의 8만1340명에서 13.4% 감소했으며, 뉴저지 역시 2021년의 11만3736명에서 10만8498명으로 9% 줄었다. 인구 감소 현상은 오렌지카운티에서도 나타났다. LA카운티의 경우 한인 인구가 3.6% 증가했지만, 오렌지카운티는 2021년 11만1292명에서 1년 만에 3.7% 감소한 10만7083명으로 파악됐다. 이번 통계를 보면 팬데믹 종료 후 소득 수준이 감소한 미국인 가정과 달리 한인들은 늘어난 것으로 파악됐다. 미 전체 한인 가구 중간소득은 2021년 8만3354달러에서 1년 만에 9만1860달러로 8506달러(10.2%)가 늘었다. 가주 한인 역시 가구 중간소득이 2021년의 9만1431달러에서 9만7158달러로 올랐다. 이는 미 전체 한인 가구 중간소득보다 5298달러 많은 액수다. 한인 가구 중간소득이 가장 높은 지역은 버지니아로 11만6713달러였으며, 이어 뉴저지가 10만7978달러였다. 뉴욕은 10만286달러로, 1년 전의 8만3760달러에서 19.7% 뛰었다. 한인 빈곤율은 2021년 10.6%에서 10.2%로 소폭 하락했으며, 무보험자 비율도 7%에서 6.7%로 낮아졌다. 반면 미국인 가정의 중간 소득은 2021년 7만6330달러에서 2022년 7만4580달러로 2.3% 감소했다. 소득만 기준으로 삼은 공식의 빈곤율은 지난해 11.5%로, 전년도(11.6%)와 비슷했지만, 정부 지원금과 소비자물가지수를 반영해 계산한 ‘보조 측정 빈곤율(SMP)’은 2021년의 7.8%에서 2022년 12.4%로 4.6%포인트 상승했다. 〈본지 9월 13일자 A-1면〉 이밖에 이번 통계에 따르면 한인 재택근무자는 2021년의 경우 25.4%에 달했으나 1년 만에 20.7%로 감소했다. 장연화 기자 [email protected]인구 한인 한인 인구 비혼혈 한인 한인 빈곤율

2023.09.13. 21:05

미국 한인 인구 200만명 돌파

미국 전역의 한인 인구가 2022년 기준 200만명을 돌파했다. 14일 연방 센서스국이 발표한 ‘2022년 아메리칸 커뮤니티 서베이(ACS)’에 따르면, 전국의 한인(혼혈포함) 인구는 총 205만1572명으로 추산됐다. 이는 2021년 ACS 조사 당시 한인인구(196만2184명) 대비 8만9388명(4.6%) 늘어난 수준이다. 혼혈이 아닌 한인 인구는 150만1587명이었고, 혼혈 한인은 전체 한인의 26.8%에 달하는 54만9985명이었다. 한인 4명 중 적어도 1명 이상이 혼혈인 셈이다. ACS는 10년마다 시행되는 센서스 인구 총조사와는 별도로 센서스국이 연례 표본조사를 바탕으로 추산치를 발표하는 것이다. 한인 인구가 가장 많은 캘리포니아주 한인(혼혈포함)은 57만4460명이었다. 이어 뉴욕주(15만4211명), 텍사스주(13만4313명), 뉴저지주(10만8498명), 워싱턴주(10만2705명), 버지니아주(9만7379명) 등으로 조사됐다. 대부분 주에서 한인 인구가 늘어난 가운데, 뉴저지주 인구는 2021년 조사 당시 11만3736명에서 10만8498명으로 줄며 팬데믹 전 수준으로 복귀했다. 한인 인구가 큰 폭으로 늘어난 주는 텍사스주(16.7%)와 워싱턴주(10.7%)다. 워싱턴주 한인 인구는 10만명을 넘어 버지니아주를 앞질렀다. 고령화 현상은 가속화하고 있다. 65세 이상 한인은 27만6954명으로, 총인구의 13.5%를 차지했다. 2021년 조사 당시 65세 이상 인구(25만2790명, 12.9%)보다 더 늘었다. 해외출생(한국출생) 한인은 106만6967명으로, 52.0%로 같은 비율을 유지했다. 팬데믹이 완화하며 한인들의 살림살이는 나아진 모습이었다. 2021년 6.3%에 달했던 실업률은 지난해 3.5%로 하락, 2019년 당시(3.4%)와 비슷한 수준으로 돌아왔다. 한인 가구중간소득은 9만1860달러로, 2021년 가구중간소득(8만3354달러)보다 높아졌다. 한인 빈곤율은 2021년 10.6%에서 10.2%로 소폭 하락했고, 무보험자 비율도 7.0%에서 6.7%로 떨어졌다. 뉴욕주 한인 가구중간소득은 10만286달러, 뉴저지주는 10만7978달러였다. 뉴저지주는 한인 인구가 줄면서 가구중간소득도 2021년(11만3175달러) 대비 하락했다. 김은별 기자 [email protected]미국 한인 한인 인구 한인 가구중간소득 워싱턴주 한인

2023.09.13. 18:05

[기고] 통역 서비스 요구하자

미국 이민생활에서 알아둬야 할 세 사람이 의사, 변호사, 회계사라고들 한다. 의학, 법률, 세금은 전문적 분야라 영어로 업무를 보려면 영어가 서툰 한인들은 이해에 많은 어려움이 따르기 때문일 것이다. 그나마 한인이 많이 거주하는 지역에는 다행히 한국어가 유창한 한인 전문인들도 많지만 한인 인구가 적은 지역에서는 찾기가 쉽지 않다. 이러한 상황은 한인들만의 문제는 아니다. 센서스에 따르면 ‘영어를 잘 구사하지 못한다(less than very well)’고 답한 인구가 상당히 많은 것으로 나타났다. 영어 이외의 언어를 사용한다는 인구는 1980년부터 2019년까지 두 배로 늘어났다. 현재 미국 인구 가운데 6800만 명이 영어 이외의 다른 언어를 사용하는 것으로 조사됐다. 영어를 제한적, 또는 전혀 구사하지 못하는 인구(limited or non-English speakers) 비율은 중국, 한국, 베트남계가 1위부터 3위까지 차지했다. 다음으로 러시아, 폴란드, 슬라브계, 히스패닉 순서였다. 의료 분야로 가면 문제가 커진다. 미국 질병예방통제센터(CDC)의 잉그리드 J 홀 박사는 유방암 조기 검진 캠페인을 시행하던 중, 영어가 서툰 이민자들에 주목했다. 그 결과 그는 영어가 서툰 히스패닉 이민자들의 의료서비스 문제에 대한 연구를 발표했다. 홀 박사는 3개 대조군을 만들어 서로를 비교했는데, 백인 인구의 84%가 일상 의료서비스에 만족한다고 답했다. 영어를 유창하지는 않지만 그런대로 구사하는 인구는 78%가 그렇다고 답했다. 영어를 못하는 히스패닉의 경우 69%만이 의료서비스를 받고 있다고 답했다. 그는 “이민자들의 언어 문제는 의료뿐만 아니라 교육, 보험 커버리지 등 다른 분야까지 영향을 끼친다”고 지적했다. 스탠퍼드 대학의 라타팔라니아판 박사는 영어를 못하는 사람이 미국 인구의 상당수를 차지하지만, 언어적 문제로 보건의료 서비스를 덜 받게 되어 환자 만족도가 낮아지고 있다고 말한다. 그는 영어가 아닌 다른 언어를 구사하는 아시안 환자들을 연구하기 위해 스탠퍼드 대학 아시안 연구교육센터(Stanford University CARE)를 설립하기도 했다. 그는 통계적으로 볼 때 통역이 없는 영어 능력 부족 환자는 입원 기간이 3일 이상 늘어나며, 심장 관련 질환의 경우 재입원 확률도 3배 이상 늘어난다고 지적한다. 그는 “어포더블 케어 법(Affordable Care Act)은 의료기관이 영어를 제대로 구사하지 못하는 환자들에게 무료로 통역을 제공할 것을 규정하고 있다”고 설명했다 그러나 실제로 의료기관 통역을 이용하는 한인은 드물다. 불편하기도 하고 추가로 돈이 들까 봐 걱정되기도 하기 때문이다. 대신 많은 한인은 병원에서 영어가 필요할 때 아들이나 딸 등 가족을 이용하곤 한다. 전국히스패닉 의료인연합(NHMA)의 회장인 엘리나 V 리오스 박사는 메디케이드로 통역 서비스를 커버하는 주가 15개 주밖에 없다고 지적한다. 그는 또 “영어가 아닌 다른 언어를 구사하는 의사와 간호사를 더욱 많이 채용하는 것도 한 방법”이라고 지적한다. 한인들도 이제는 의료나 법률 현장에서 통역을 미리 요구할 필요가 있다. 최근 대부분의 의료 현장 및 법원, 경찰에서는 요청이 있을 경우 전화 등으로 한국어 통역을 제공해 주는 경우가 많다. 사실 의료 현장에 통역이 동반하면 좋겠지만, 기술이 발달한 요즘은 전화 또는 원격 비디오 통역도 하나의 대안이 될 수 있기 때문이다. 한인들도 세금을 내는 만큼 권리를 요구할 때이다. 이종원 / 변호사기고 서비스 통역 의료서비스 문제 보건의료 서비스 한인 인구

2023.08.03. 20:51